2025.9.12

サイバーセキュリティとは、ネットワークやシステム、デバイス、クラウドなどの情報資産を、サイバー攻撃から守るための対策全般を指します。

私たちがインターネットを安全に利用し、企業が安心して事業を継続するためにも、サイバーセキュリティは今や欠かせない取り組みです。

本記事では、サイバーセキュリティの基礎知識から実践的な対策まで、企業が知るべき脅威対策の全体像を解説します。

サイバーセキュリティとは?

ここではサイバーセキュリティの基本概念と脅威について解説します。

サイバーセキュリティの定義とその重要性について

サイバーセキュリティとは、コンピューターシステム、ネットワーク、データなどのデジタル資産を悪意のある攻撃から保護する包括的な概念です。その核心は、情報セキュリティの三大要素「機密性(情報漏洩の防止)」「完全性(改ざんの防止)」「可用性(必要時のアクセス確保)」の確保にあります。

サイバー攻撃による被害は、システム停止や情報漏洩による直接損失だけでなく、顧客信頼失墜、法的責任、競争優位性喪失など長期的な影響を企業に与えるため、事業継続性の観点から被害を受けない為の対策が重要です。

サイバーセキュリティが必要とされる理由

インターネットやクラウドサービスの普及により利便性が高まる一方で、サイバー攻撃は年々巧妙化・深刻化しています。近年では金銭目的のランサムウェアや、標的型の高度な攻撃(APT)など、企業や組織を狙った長期的かつ執拗な攻撃が目立っています。

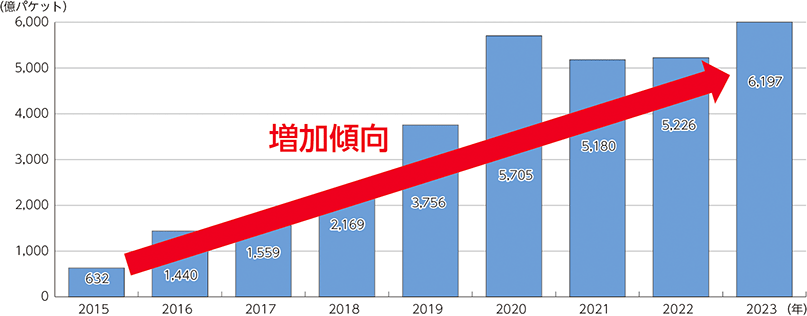

総務省が公表した情報によると、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が観測したサイバー攻撃関連の通信数は、2021年度時点で約5,180億パケットに達し、2018年度からわずか3年で約2.4倍に増加しました。さらに、2023年度には6,197億パケットと過去最高を記録しており、脅威拡大が続いていることがわかります。

サイバー攻撃は一過性のものではなく、今後も継続的に増加する可能性が高いため、企業には自社だけでなく、取引先や関連企業も含めたセキュリティ対策が求められています。

引用:総務省|令和6年版 情報通信白書|サイバーセキュリティ上の脅威の増大![]()

サイバーセキュリティの代表的な対策

効果的なセキュリティ対策には、技術的、組織的、物理的な各側面からのバランス良いアプローチが重要です。主要な対策分野について解説します。

ネットワークセキュリティ対策

ネットワークセキュリティは、企業のネットワークインフラを脅威から保護する基盤的な対策です。

| 対策技術 | 機能・役割 | 効果 |

|---|---|---|

| ファイアウォール |

|

|

| IPS(侵入防止システム) |

|

|

| ネットワーク分離・セグメンテーション |

|

|

情報セキュリティ

組織全体でセキュリティを意識した運用体制の構築が不可欠です。人的要因による脅威を軽減し、統一されたセキュリティレベルを維持するための取り組みが重要となります。

| 対策分野 | 主な内容 | 効果・目的 |

|---|---|---|

| セキュリティポリシーの策定・運用 |

|

|

| インシデント対応体制 |

|

|

| 従業員教育・意識向上 |

|

|

アプリケーションセキュリティ

アプリケーションセキュリティは、Webアプリケーションやソフトウェアの脆弱性を狙った攻撃から企業を保護する重要な対策領域です。

| 対策手法 | 対象・内容 | 防御できる攻撃 |

|---|---|---|

| WAF(Web Application Firewall) |

|

|

| 脆弱性診断・パッチ管理 |

|

|

| セキュアコーディング |

|

|

関連記事:WAFとは?導入によって防げるサイバー攻撃や導入の注意点を解説

関連記事:脆弱性診断(セキュリティ診断)とは?種類から実施方法まで解説

エンドポイントセキュリティ

エンドポイントセキュリティは、ネットワークに接続されたPCやスマートフォン等の端末、サーバーを保護するためのセキュリティ対策です。リモートワークの普及により、その重要性が一層高まっています。

| 対策技術 | 対象デバイス・機能 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| EDR(Endpoint Detection and Response) |

|

|

| デバイス管理・セキュリティ設定 |

|

|

| MDM(モバイルデバイス管理) |

|

|

エンドユーザー教育

エンドユーザー教育は、技術的対策だけでは防げない人的要因による脅威を軽減する重要な対策です。エンドユーザーがセキュリティ対策を身につけ実行することで、サイバー攻撃にさらされる危険が大きく低下します。

| 項目 | 実施内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| セキュリティ意識向上研修 |

|

|

| フィッシング対策訓練 |

|

|

| パスワード管理教育 |

|

|

関連記事:パスワード管理の重要性とは?情報漏洩による損害とパスワードの安全な管理方法を解説

サイバーセキュリティの対象となる主なサイバー攻撃の種類

サイバーセキュリティ対策を効果的に実施するためには、企業が直面する具体的な脅威を理解することが欠かせません。代表的なサイバー攻撃の種類と特徴について解説します。

マルウェア

マルウェアとは、デバイスやネットワークに害を及ぼす悪意のあるソフトウェアの総称です。「Malicious Software」の略語で、様々な種類の悪質なプログラムを包含します。

| マルウェアの種類 | 感染・拡散方法 | 主な活動内容 |

|---|---|---|

| ウイルス |

|

|

| ワーム |

|

|

| トロイの木馬 |

|

|

関連記事:トロイの木馬とは?種類や感染経路、対策方法を徹底解説

ランサムウェア

ランサムウェアはマルウェアの一種で、近年最も深刻なサイバー脅威の一つです。感染者のデータを暗号化またはシステムをロックし、復旧と引き換えに身代金を要求します。

| ランサムウェアの種類 | 攻撃手法 | 要求内容 |

|---|---|---|

| 暗号化型 |

|

|

| 画面ロック型 |

|

|

| 二重恐喝型 |

|

|

標的型攻撃

標的型攻撃は特定企業や組織に対し、機密情報の搾取やデータ暗号化などを仕掛ける高度で持続的な攻撃手法です。一般的な無差別攻撃とは異なり、特定のターゲットに対して綿密な事前調査を行います。

| 攻撃の段階 | 実施内容 | 使用される手法 |

|---|---|---|

| 初期侵入 |

|

|

| 内部探索・権限昇格 |

|

|

| 目標達成 |

|

|

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺は、正当な組織や個人を装った偽メールやWebサイトを使用して、機密情報を騙し取る詐欺手法です。巧妙な偽装によりユーザーを悪質なサイトへ誘導します。

| フィッシングの種類 | 攻撃対象・手法 | 狙われる情報 |

|---|---|---|

| メール型フィッシング |

|

|

| スピアフィッシング |

|

|

| SMSフィッシング(スミッシング) |

|

|

DoS攻撃/ DDoS攻撃

DoS(Denial of Service)攻撃は、サーバーに過剰な負荷をかけてサービスを停止させる攻撃手法です。DDoS攻撃は複数のコンピューターから実行される大規模攻撃です。

| 攻撃の種類 | 攻撃手法・規模 | 影響・被害 |

|---|---|---|

| DoS攻撃 |

|

|

| DDoS攻撃 |

|

|

| アプリケーション層攻撃 |

|

|

サイバーセキュリティ対策で押さえておきたいポイント

効果的なサイバーセキュリティ対策を実施するためには、基本的なセキュリティ原則を理解し、体系的なアプローチを採用することが大切です。

総務省セキュリティガイドラインに沿った対策を取る

総務省が策定する「国民のための情報セキュリティサイト![]() 」や各種セキュリティガイドラインは、企業がサイバーセキュリティ対策を実施する際の重要な指針となります。

」や各種セキュリティガイドラインは、企業がサイバーセキュリティ対策を実施する際の重要な指針となります。

政府機関統一基準群や「サイバーセキュリティ経営ガイドライン![]() 」では、経営層が理解すべきセキュリティの重要性と組織全体の対策方針が示されています。業界別ガイドラインを参照し、金融業界、医療業界、製造業など、それぞれの業界特有の脅威に対応した対策を実施することで、標準的なセキュリティレベルを確保できるでしょう。

」では、経営層が理解すべきセキュリティの重要性と組織全体の対策方針が示されています。業界別ガイドラインを参照し、金融業界、医療業界、製造業など、それぞれの業界特有の脅威に対応した対策を実施することで、標準的なセキュリティレベルを確保できるでしょう。

OSやソフトウェアのアップデートを行う

OSやソフトウェアのアップデートは、基本的ながら重要なセキュリティ対策です。ソフトウェアベンダーが脆弱性に対するパッチを定期的にリリースするため、これらのアップデートを迅速に適用することで、既知の脆弱性を狙った攻撃を防げます。

緊急レベルのセキュリティアップデートを最優先で適用し、自動アップデート機能を活用しつつ、重要システムでは事前テストを実施した上で計画的にアップデートを実行することを心がけましょう。

パスワードの管理の徹底、多要素認証の導入

強固な認証システムの構築は不正アクセスを防ぐために欠かせません。「12文字以上で英数字・記号を組み合わせる」「他サービスとの使い回し禁止」などの強固なパスワードポリシーを策定し、パスワード管理ツールを導入して、従業員が複数のパスワードを安全に管理できる環境を構築しましょう。

多要素認証(MFA)などを導入することで、たとえパスワードが漏洩しても不正アクセスを防ぐことができます。

セキュリティポリシーの策定と従業員教育

組織全体でのセキュリティ意識向上には、明確なセキュリティポリシーの策定と継続的な従業員教育が不可欠です。情報分類、アクセス管理、インシデント対応、デバイス管理などの各領域について具体的なルールを定義し、実践的で理解しやすい内容としましょう。

まとめ

サイバーセキュリティは、企業にとって事業継続と競争優位性確保のための必須要件です。サイバー脅威も日々進化しており、企業には継続的な対策と適応が求められています。

ネットワークセキュリティ、エンドポイント保護、アプリケーションセキュリティなどの技術を駆使しつつ、従業員教育により人的要因による脅威を軽減することが大切です。

サイバーセキュリティは一度整備して終わりではなく、常に改善が求められる分野です。経営層から現場まで組織全体でセキュリティ意識を高め、サイバーセキュリティ対策に取り組んでいきましょう。

この記事の執筆者

SB C&S株式会社

ICT事業部

ネットワーク&セキュリティ推進本部

須賀田 淳

最新のトレンドや事例をリサーチ。専門的なテーマも、初めての方が理解しやすいように噛み砕いて発信しています。