【イベントレポート】Day2~生成AIとDevOps~【DevOpsDaysTokyo2025】

皆さんこんにちは。

SB C&Sの佐藤です。

本日は先日開催されました「DevOpsDays Tokyo 2025」のイベントレポートになります。この記事では主に2日目に行われたセッションのご紹介と感想を書かせていただきます。

概要や1日目のレポートについては別ブログで書かせていただいておりますので、そちらも是非併せてご覧ください。

・参加セッション

アップ済みのセッションスライドを各セッションタイトルにリンクしておりますので、是非併せてご覧ください。

また全体のセッションスケジュールはこちらをご覧ください。

Changing Culture, One Game at a Time: DevSecOps Adventures

2日目のKeyNoteに当たるこのセッションでは「DevOpsにおける組織変革」に焦点が当てられました。

セッションではスピーカーであるDana Pylayevaさん(認定アジャイルコーチ)が提唱したDevOpsを学ぶための3つのシミュレーションゲームが紹介されました。

Danaさんの経験談や過去開催者たちからのフィードバックを交えながら、これらのシミュレーションゲームから得られる学びや、開催における注意点、より効果を得るためのポイントが語られました。

このような実践的な内容もありつつ、DevOpsの本質や「変えること」の難しさ、変化を定着させるためのプロセス等、内容によってはDevOpsに留まらず組織運営のヒントまで、明日からすぐに試せそうな多くの学びを得ることが出来たのが印象的です。

それ以外にも聴衆参加型のちょっとしたゲームが開催されたりと、これぞDevOpsなセッションでした。

参加型ゲームで使用したカード。

ランダムに配られる問題カードに対し、あなたならどう対処するかを周りの人と話し合うという内容でした。

サービスレベルを管理してアジャイルを加速しよう! ~スクラムへのSRE導入術~

このセッションではスクラムとSREの親和性、そしてスクラムにSREを導入する手法が語られました。

特に序盤で語られた「信頼とは機能である」というキーワードと共に開設されるSREにおけるログやアラートの重要性は、とても興味深かったです。

また実導入からの成功例だけでなく、失敗例や具体的なアドバイス(定点観測ではどのような内容を実施しているか、頻度はどの程度が良いか等)が多く紹介されました。中でも「ステークホルダーに説明する場合はビジネス影響をしっかり言語化することが大事」という内容が刺さりました。どうしても技術的なことばかり考えがちですが、とても大切な観点ですよね。

これからSREを始めようと思っている方にも、SREを実践しているがなかなか成果が出ない方にも、そしてSREではない開発者の方にも、おすすめ且つ納得しかない内容が盛りだくさんなセッションでした。

AI駆動開発実践! AI駆動で始めるアプリケーション開発

昨今バズワードにもなっている「AI駆動開発」について、概要の紹介から実際にエージェントツールを動かすデモまで実施され、20分でそのすごさを十分に理解できるセッションでした。

特に個人的に興味深かったのは、AIが開発各工程でどのような力を発揮するのか、現在注目を浴びているAIエージェントがそれぞれどのような特徴がありどの工程をカバーしているのかという内容の紹介です。AI(モデル)の進化の速さや技術要素、新規商材が日々発表される中で一目でそれらを俯瞰できる、技術者視点でも経営視点でも素晴らしい内容でした。

デモでも実際に使用する場合のワンポイントが話されたり、使っているうちに気になった点(フロント開発は短縮しやすいがバックエンドはまだまだという内容に同意しかありませんでした)が話されたり、技術者の方であれば思わず聞き入ってしまうような具体的なお話をたくさん聞くことができる有意義なセッションでした。

生成AI時代のソースコード管理を考える:'X as Code'からGitOpsへのDevOps進化論

DevOpsの進化とAIの関係を「X as Code」の視点で深掘りするという、題材としても興味深く、そして学びの多いセッションでした。

DevOpsに関わる歴史の振り返りの中でX as Codeがどのように広がり見せたのかが分かり易く、それゆえにそれぞれのメリットが明確化され理解が深まりました。GitOpsといった要素にも触れつつ、そこからさらに生成AIと絡めていくことで、自然とこれからのX as Codeの目指す姿を理解出来ました。

それ以外にも具体的な手法紹介もあり、DevにとってもOpsにとっても、そしてそれ以外の開発に関わる全ての人にとって、今日から試せる内容が多数紹介されました。またDesaing as CodeやADRといった要素の解説もあり、コード化についての理解をしっかり深めることが可能です。

DevとOpsとAI、この3者の関りについて理解度を高められる素晴らしいセッションでした。

プラットフォームエンジニアリングとは? 〜開発者体験の向上と効率化を実現する新たなアプローチ〜

昨年あたりからのバズワードである「プラットフォームエンジニアリング」について、概要(航空会社と空港運営サービスの例えが秀逸でした)から沿革、DevOpsやSREとの関りといった内容にも触れつつしっかりと解説されたセッションになります。

実施におけるマインドセットや役割、スキルといった内容の紹介も詳細に行われ、短い時間ながらとても充実した内容となっていました。特にスキルの部分ではスキルを3つの側面(テクニカルスキル、プロジェクトとプロダクトのスキル、ソフトスキル)で言及されており内容に圧倒されましたが、同時に「一人がすべてのスキルを持つのではなく、チーム全体で持つべき」という金言もあり、むしろ取り組みに前向きになれる内容でした。

それ以外にもDASAプラットフォームエンジニアリングの認定を実際に受けられた方の感想もあったりと、プラットフォームエンジニアリングを知るにはまずここからと言えるようなセッションでした。

AIと開発者の共創: エージェント時代におけるAIフレンドリーなDevOpsの実践

DevOpsにAIがどのような影響を与え、どのようなアプローチが有効かという内容を、実際に社内での実証結果や様々な調査数値と共に解説いただけるセッションでした。

やはり実際に社内展開されている内容と併せて解説していただくと、リアルな感想や結果(良きも悪きも)を聞くことが出来てとても楽しく、そして勉強になりました。デリバリーパフォーマンスでは逆に数値の悪化が見られたお話などは、経験していないと絶対に聞くことができません。AIは費用問題やセキュリティ問題でなかなか検証できないという方も多いと思うので、こういったセッションは必見です。

AIをうまく活用するために行われた様々な手法はどれも納得しかなく、特に「プロンプトを記録しておく」という手法が個人的に素晴らしいと感じました。コード以外にもプロンプトを履歴管理し、レビュー効率化や再利用性を高めるといった取り組みは、今後開発のスタンダードになる可能性が高いと感じています。

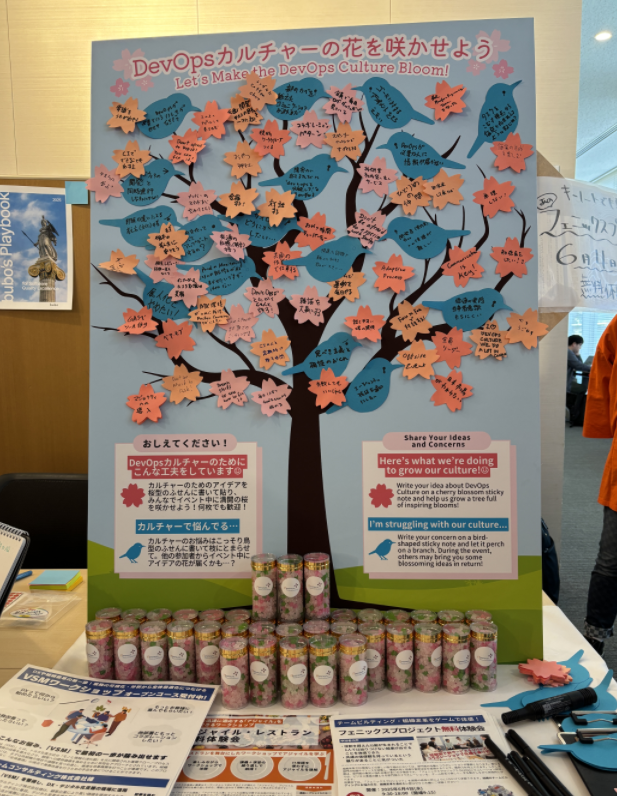

展示ブース

展示ブースではスポンサー各社が、ステッカーやオリジナルグッズといったスワッグを配布していたり、くじ引きを実施していたり、AIチャットボットとお話できたりと、趣を凝らしながら自社サービスの紹介を行っておりました。会場自体も入口すぐの場所にあるため人の往来も多く活気があり、参加者の皆さんも行き来しながらそれぞれのブースを興味深くご覧になっていました。

ブースには各セッションでスピーカーを務めた方がいらっしゃる場合も多いので、セッションに関する質問や感想を話しに来られている方も多く、それ以外にも参加者同士でDevOpsや技術に関わる談義に花を咲かせていたりと、ここにもDevOpsらしさを感じました。

個人的にはいつもKDDIアジャイル開発センター株式会社様の素早く丁寧な解説スライドにいつもお世話になっているので、その旨を直接お伝え出来たのが嬉しかったです。ちゃっかりオリジナルキャラのステッカーもいただきました!

ITプレナーズ様ブースにあった桜の木。皆さんの思いが詰まっていますね。

そして私もこっそり書かせていただきました。

感想とまとめ

本日拝聴したセッションや全体の盛り上がりから、DevOpsと新技法(SRE、プラットフォームエンジニアリング)、DevOpsとAI、というように、DevOpsは開発を取り巻く様々な要素を巻き込みながら日々進化しているということを改め感じることが出来ました。

特にAIによる進化は単純な技術の変革だけでなく、これまでの手法をさらにアップデートしてくれる存在になると感じました。そうなると、DevOpsのマインドセットを持ち、私たち技術者自身も変革を恐れず、そして組織と共に進化し続けていくことがより重要になるのではないでしょうか。そのため、このタイミングでDevOpsDaysに参加し改めてその意義や手法、皆さんの知見を知ることができたことは、とても有意義でした。

ご紹介した通り具体的な経験談ばかりで腹落ちしやすいセッション盛りだくさんです。一部セッションは公式サイトにてスライドがアップされておりますし、後日Scrum Tokyo様の公式Youtubeチャンネルにてセッション動画も配信予定です。是非皆さん、ご覧になってみてください。そして次回開催は是非現地でその熱を感じてください!

関連リンク

この記事の著者:佐藤梨花

勤怠管理システムの開発(使用言語:Java)に約8年間従事。

現在はエンジニア時の経験を活かしたDevOpsやDX推進のプリセールスとして業務に精励しています。

DevOps Hubのアカウントをフォローして

更新情報を受け取る

-

Like on Facebook

-

Like on Feedly