【イベントレポート】Scrum Sunrise 2025

こんにちは、SB C&Sの近藤です。

先日開催された「Scrum Sunrise 2025」のイベントレポートをお届けします。

この記事では、セミナー内容の紹介と参加しての感想をまとめました。

イベント概要

変化のスピードが増し、不確実性が高まる現代のビジネス環境において、より多くの価値をより早く届けるための手法として注目を集めているのが「アジャイル」や「スクラム」です。

その適用領域は開発現場を超え、いまやマーケティング・人事・経営企画など、あらゆるビジネス領域へと広がっています。しかし日本では、スクラムの本質的な理解が進まず、形式的な導入にとどまり「思うように成果が出ない」という課題も少なくありません。

Scrum Sunrise 2025 は、こうした現状を踏まえ、Scrum.org™ が提唱する "Professional Scrum" の真髄 に触れながら、日本企業におけるスクラム実践の「いま」と「これから」を共に考えるイベントです。

他社の実践事例や専門家の知見に触れ、立場を越えて意見を交わす中で、新たな発見や実践へのヒントが得られる場となりました。

開催情報

- 開催日時:2025年10月23日(木) 13:30〜20:15(13:00開場)

※18:15〜20:15 ネットワーキングパーティー開催 - 会場:大崎ブライトコアホール(JR「大崎」駅より徒歩5分)

- 参加方法:オンサイト(オンライン配信なし)

- 参加費:無料(定員:250名)

- 主催(共催):株式会社ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック / Optilearn

このイベントをおすすめしたい方は以下のような業務を実践、お悩みをお持ちの方です。

スクラム/アジャイルを実践・推進している方

- スクラムマスター、プロダクトオーナー、アジャイルコーチ

- チーム開発の現場で成果に伸び悩みを感じている方

- 組織にスクラム文化を根付かせたい方

ビジネス側・マネジメント層の方

- 開発部門以外でアジャイルを活用したいマネージャー・事業責任者

- DX推進や新規事業開発を担当している方

- 経営・人事・企画部門で「自律的なチームづくり」を進めたい方

これからスクラムを学びたい方

- スクラムの基本概念や価値観を理解したい方

- 他社の事例やグローバル動向を知りたい方

- "Professional Scrum" の本質を学び、実践につなげたい方

ここからは、聴講したセッションについてレポートしていきます。

不確実性とAIの時代におけるスクラムの現在

登壇者:Scrum.org™ CEO デイヴ・ウェスト氏

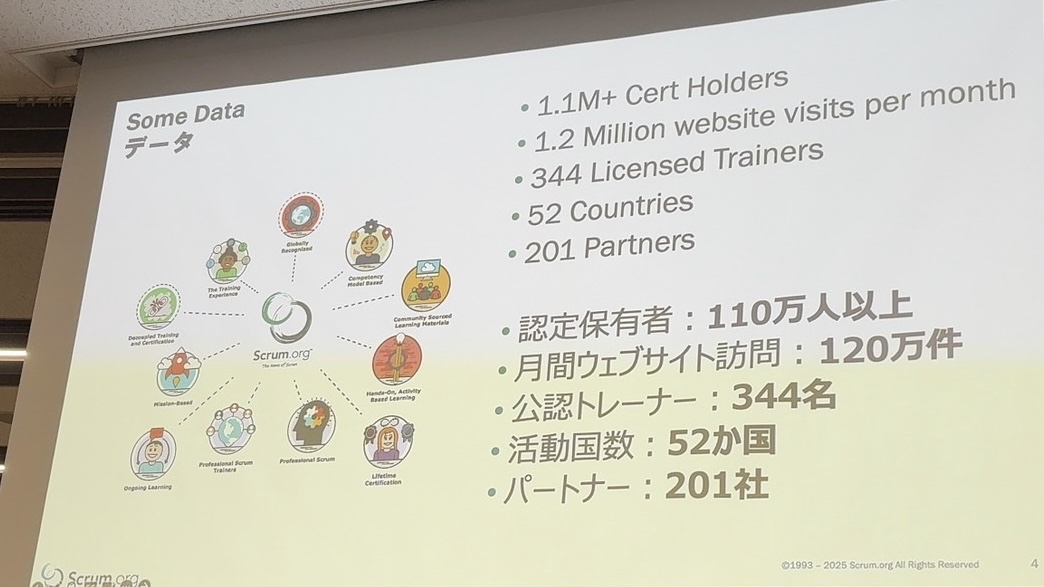

世界で110万人がスクラム認定取得 -- 成熟期を迎えたアジャイルの今

デイヴ氏は、スクラムの現状を次の数字で紹介しました。世界で110万人以上がスクラム認定資格を保有し、52カ国で344名のトレーナーが活動している。この数字は、スクラムが単なる開発手法を超え、「複雑な問題をチームで解決するための共通言語」として浸透していることを示しています。

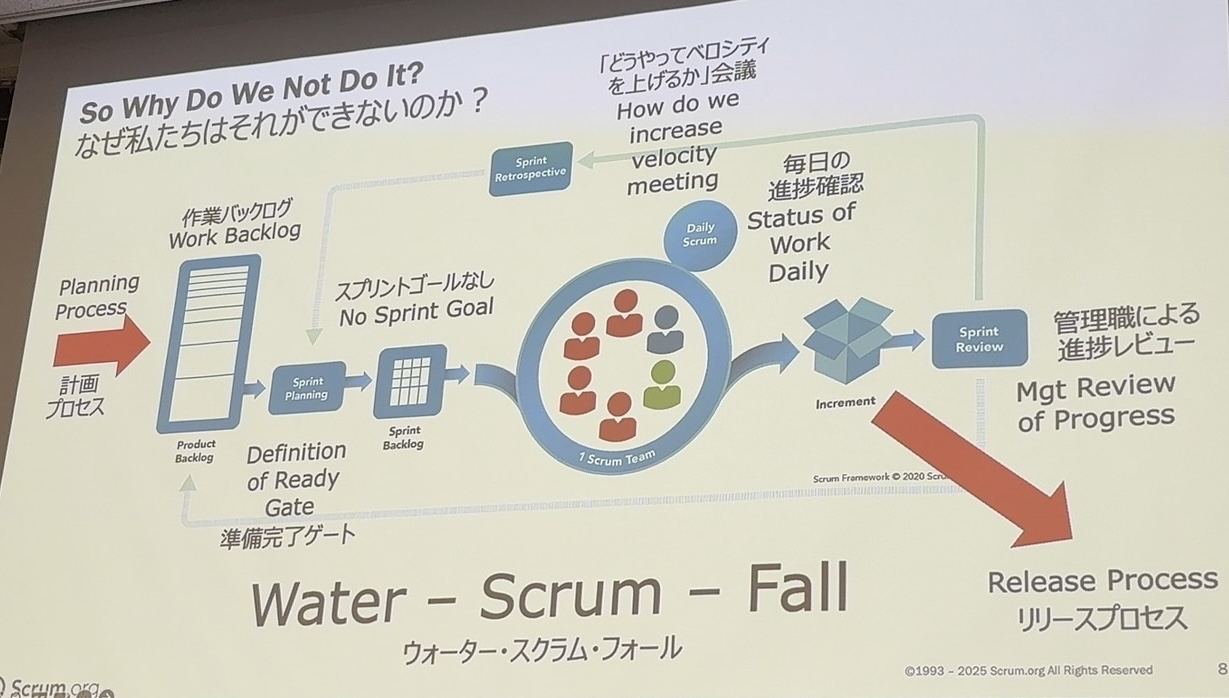

一方で、「スクラムをやっている」と言いつつも、ウォーターフォールの影響を強く受けた"ウォータースクラムフォール"に陥っている企業も多いと指摘。

計画は年1回、リリースは年数回という「形だけのアジャイル」が成果を阻む現状が語られました。

変化のスピードとAIのインパクト

AI(特に生成AI・LLM)の登場は、スクラムの世界にも大きな変化をもたらしています。

デイヴ氏は「AIの登場は印刷機の発明以来の革命」と表現。

日常生活においてChatGPTやCopilotを活用する中で、「タスクの自動化ではなく、思考プロセスの再定義」が起きていると感じています。

AI活用において重要なのは「コンテキスト(文脈)」

デイヴ氏が「ChatGPTの記憶力は私より優れていると妻に言われた」と笑いを交えて語った通り、AIは正しい文脈を与えなければ力を発揮できません。

これはチームコミュニケーションにも通じます。

適切な前提共有と透明性こそが、AI活用とスクラムの双方に共通する成功要素だと感じました。

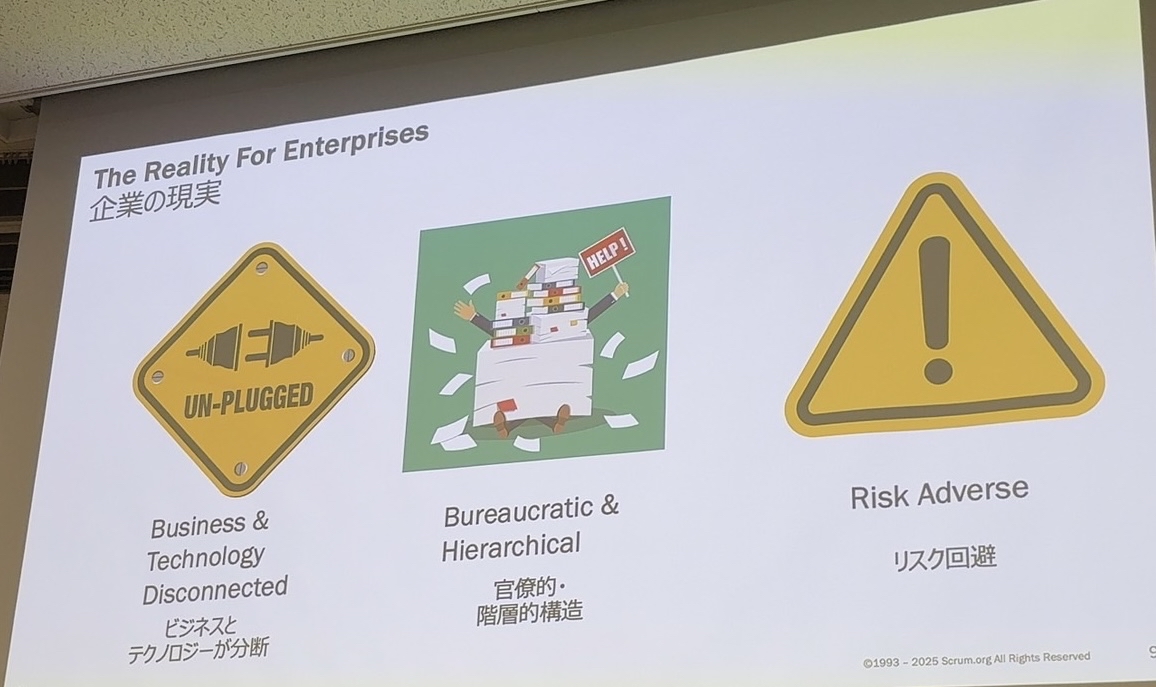

組織が抱える3つの壁

デイヴ氏は、多くの組織が変革を阻まれている「3つの壁」を挙げました。

- ビジネスとテクノロジーの分断

企業の価値創出がテクノロジーに依存している今、この分断は致命的。

IT部門とビジネス部門が共通のゴールを持つ必要がある。 - 官僚的ヒエラルキー構造

スクラムはピラミッド型組織をフラットにする手法。

しかし「人気グループ」「普通のグループ」「浮いたグループ」といった階層構造が依然として残る。 - リスク回避文化

「何もしない方が安全」という心理が学びを奪う。

スクラムは"実験と失敗からの学び"が前提。小さなリリースを積み重ね、実データで改善を図ることが重要。

私も「スクラムはやっているが、実験はしていない」という声を目聞きしており、変化の激しい時代だからこそ"やらないリスク"の方が大きいと感じました。

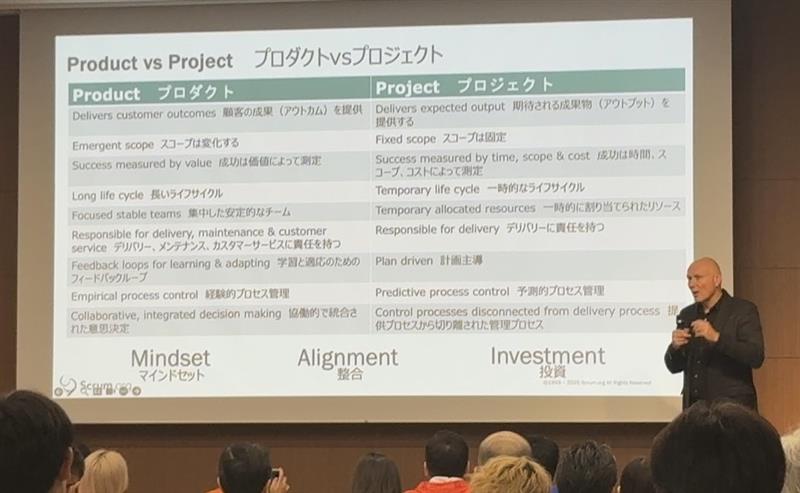

プロダクト思考へのシフト

アジャイルの次のステージとして、デイヴ氏は「プロダクトオリエンテッドモデル」の重要性を強調しました。

これは単にプロダクトマネージャーを配置するという話ではなく、組織全体が「価値を生むプロダクト」に責任を持つ文化への転換を意味します。

「右上を目指す」というマッピング図を紹介し、「プロダクトに明確なオーナーシップを持ち、ビジネス価値を自律的に生み出す組織」こそが成功の鍵であると述べました。

まとめ・感想

デイヴ氏が何度も繰り返した印象的な言葉があります。

「スクラムとは、人が複雑な問題を解くための学びのプロセスである。」

スクラムは手法ではなく、文化であり、学びのサイクルそのもの。

AI時代になっても、人が協働し、問いを立て、失敗から学び続ける力こそが組織の競争力を決める。

私は様々な提案活動の中に、「お客様の課題を共に定義し、解決策を共創する」瞬間にスクラムの本質と重要性を感じました。

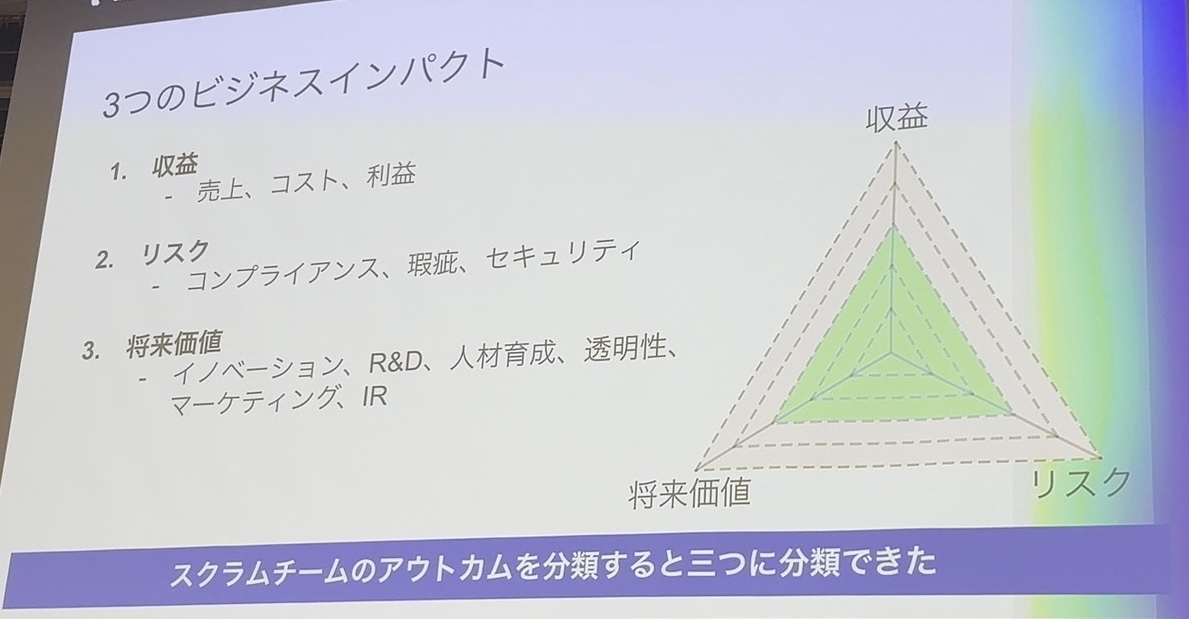

スクラムで生み出すビジネスインパクト

登壇者:株式会社Aoba-BBT システム開発本部 本部長 原秀文氏

スクラムチームが10年以上続く理由

原氏のチームは、約5,000以上のスプリントを積み重ねてきたベテランチームです。

長期的に安定して活動できた理由として、以下の3点を挙げました。

- 顧客や社内課題に真摯に向き合い続けたこと

- 小さな成果を継続的に積み重ねてきたこと

- 経営・現場・ステークホルダーと"共通言語"で対話してきたこと

特に「技術的成果を経営の言葉に翻訳する」という考えが印象的でした。

経営とチームをつなぐ3つの"共通言語"

- 収益(Revenue):売上・利益・コスト削減など直接的な成果

- リスク(Risk):品質・障害対応など、リスク低減による顧客満足向上

- 将来価値(Future Value):人材育成や技術投資など、長期的な競争力の源泉

この3軸で語ることで、スクラムの活動を経営の視点で説明するフレームワークとして機能したそうです。

スクラムがビジネスインパクトを生み出す理由

スクラムは単なる開発プロセスではなく、ビジネス価値を最速で検証し続ける仕組みだと原氏は語ります。

- 小さな失敗を早く繰り返すことでリスクを減らす

- フィードバックを重ね、成果を経営に可視化する

- チームが自己組織化し、目的意識を共有する

この繰り返しが経営指標に直結する成果を生み出してきたといいます。

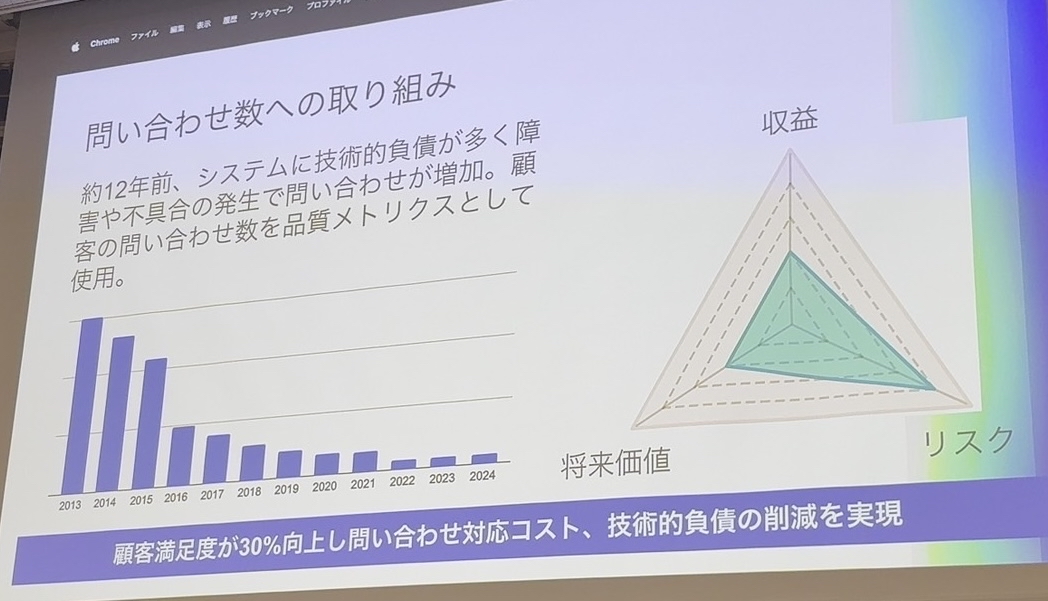

実際の事例紹介

- BtoB営業支援システム開発

- 営業サポートチームの生産性:4倍向上

- 営業部門売上:2倍増 - 動画配信コストの66%削減

- 3ヶ月でコストを1/3に削減

- 経営へは「設定変更」ではなく「コスト削減」という"経営の言葉"で報告 - 問い合わせ数の大幅削減

- 顧客満足度:30%向上

- 問い合わせ対応コスト削減・技術的負債の軽減を実現

"点が線になる"瞬間

原氏は「Connecting the Dots(点と点をつなぐ)」という言葉で、継続的な改善の積み重ねがやがて大きな成果につながる瞬間を語りました。

「今やっていることの意味が、いつかつながる。そのために継続することが大切。」

これは長期的なチームマネジメントの本質を表しています。

まとめ・感想

日々エンジニアとして働く方にとって、「技術をどう価値に変換するか」は永遠のテーマです。

原氏の講演では、「価値を経営の言葉で語る」という視点に深く共感しました。

技術的成果をどれだけ積み上げても、収益・リスク・将来価値のどこに寄与したのかを翻訳できなければ経営判断にはつながらない。これは営業やプリセールスにも通じる考え方です。

小さな改善の積み重ねが、大きな成果を生む。

スクラムという枠を超え、"継続するチームがいかに経営を動かすか"を考えさせられる貴重な講演でした。

イベントを通じての感想

本イベントを通じて、スクラムは単なる「手法」ではなく、「文化」であり、組織の競争力を高めるための学びのサイクルであるという点が、イベント全体を通して学びました。

特に、AI時代においてもスクラムの重要性は増しており、組織が変化に迅速に適応し、継続的に改善を続けるためには、スクラムの本質をしっかりと理解し、実践に落とし込むことが必要だと感じました。

このイベントで得た知識を、今後の自分の仕事や組織に活かしていきたいと思います。そして、スクラムを学ぶことは単なるプロセスの理解にとどまらず、組織全体の思考や価値の共有のあり方を見直すきっかけとなることを実感しました。

スクラムやアジャイル開発、DevOpsを学べるイベントは多く開催されていますので、私も継続的に参加していきたいと思いますし、是非皆様もご参加ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

関連リンク

この記事の著者:近藤泰介 -Taisuke Kondoh-

SB C&S株式会社

主にデジタルワークスペース実現のためのソリューション展開、案件支援、先進事例の獲得、協働パートナーの立ち上げを経験。

現在は新規事業開発やDevOps・クラウドネイティブに関する提案活動、販売代理店の立ち上げ、

国内外の新規商材発掘(目利き)/調査といったTec Scouting活動に従事。

また、Microsoftを中心としたビジネス領域の調査・プリセールスも行う。

DevOps Hubのアカウントをフォローして

更新情報を受け取る

-

Like on Facebook

-

Like on Feedly