みなさん、こんにちは。

本検証では、ASAシリーズのエントリーモデルである「ASA A150」を利用します。

その他の検証に関する条件は以下となっています。

※ASA A150およびESXi、vCenterの初期セットアップは完了した状態で検証を行います。

クラスターの作成やライセンス適用など、ASA A150に初期セットアップ手順を確認したい方は以下のリンクから前回の記事にアクセスしてみてください。

「NetAppのASAシリーズ関連記事まとめはこちらをクリック」

| 1.アグリゲートを作成する |

まずは、データ格納領域の基盤となる「アグリゲート」を作成していきます。

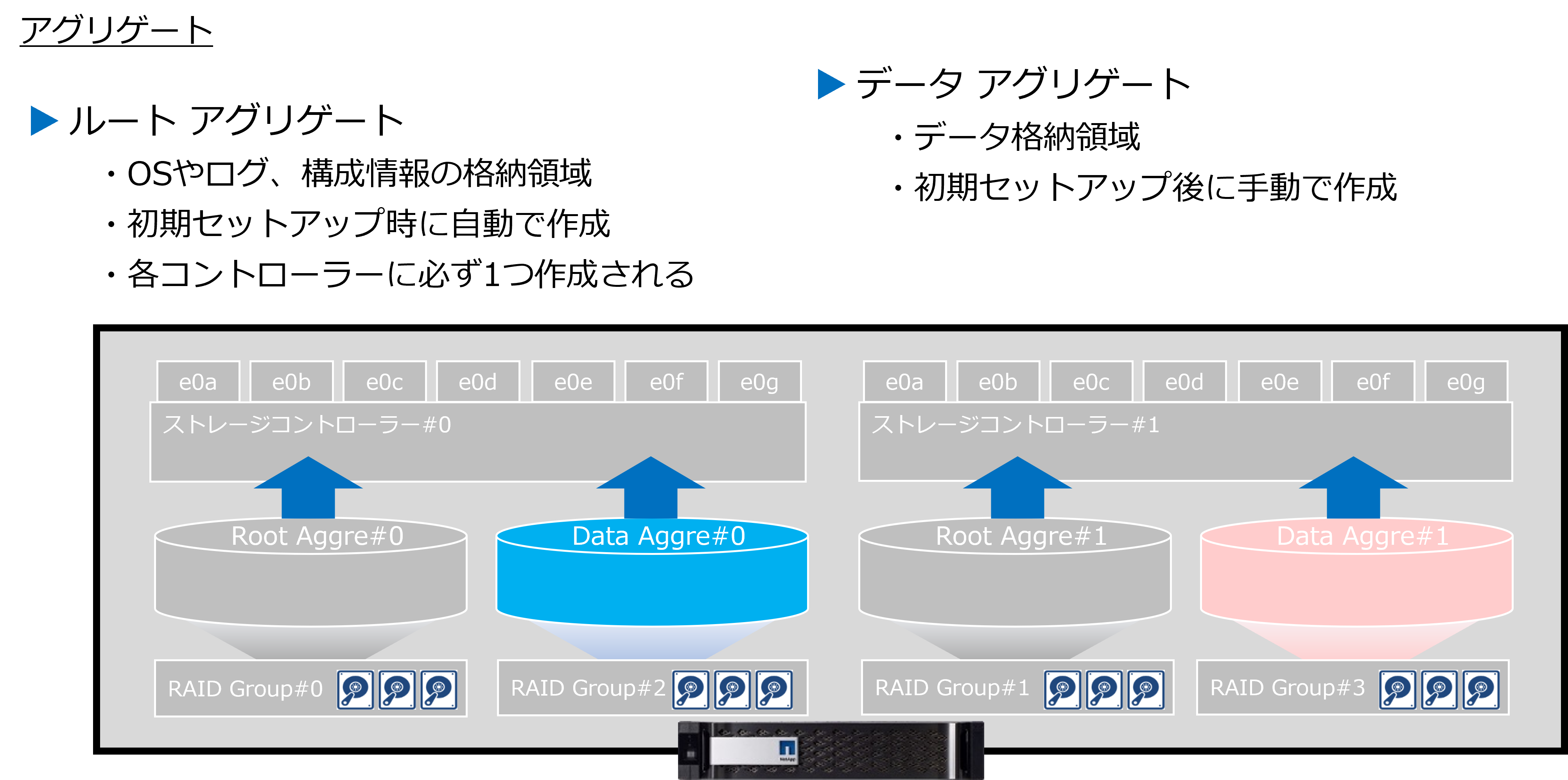

アグリゲートは1つ以上のRAID Groupからなる論理的なストレージ領域で、いわゆるストレージプールと呼ばれる部分です。

ONTAPの構成情報やログなど、システム領域として扱われるルートアグリゲートと、クライアントからのデータ格納先として扱われるデータアグリゲートが存在します。

ルートアグリゲートは初期セットアップの流れで自動的に作成されるため、本手順ではデータアグリゲートの作成手順をご紹介します。

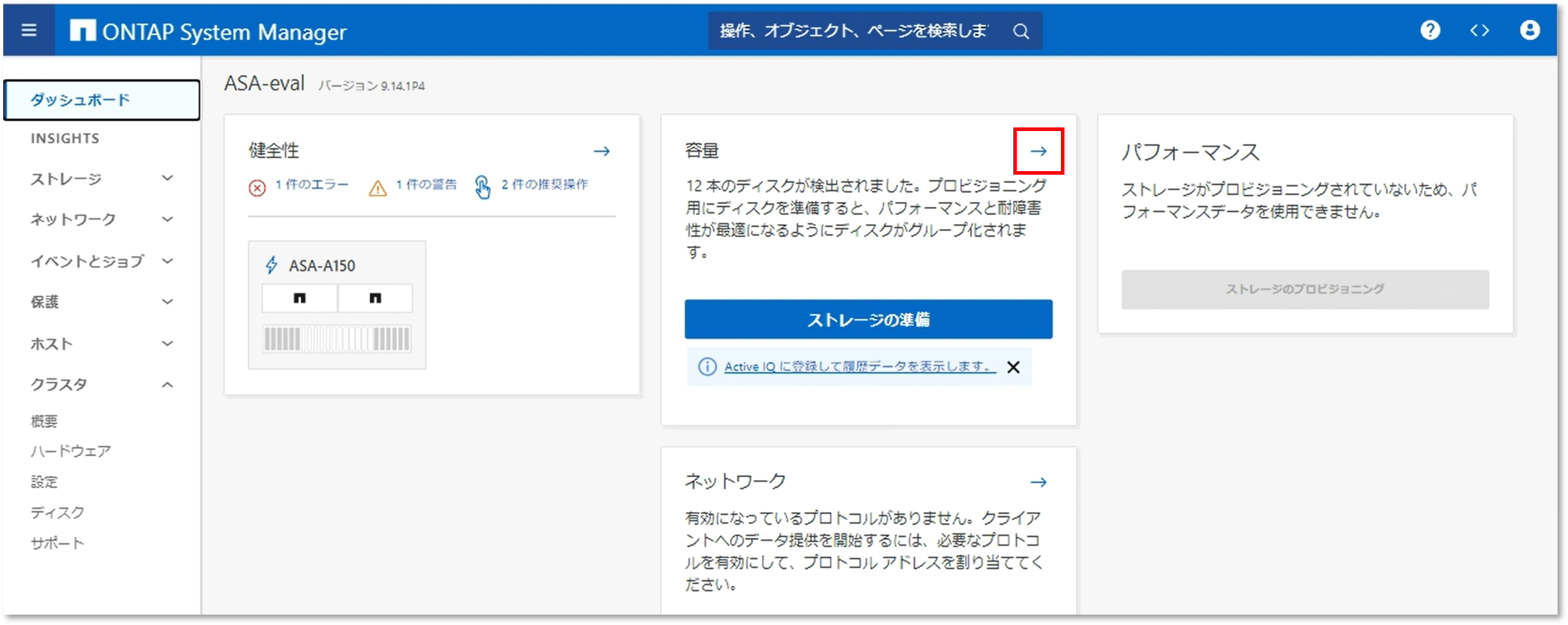

- 「ダッシュボード」-「容量」-「→」をクリックします。

- 「ローカル階層を追加」をクリックします。

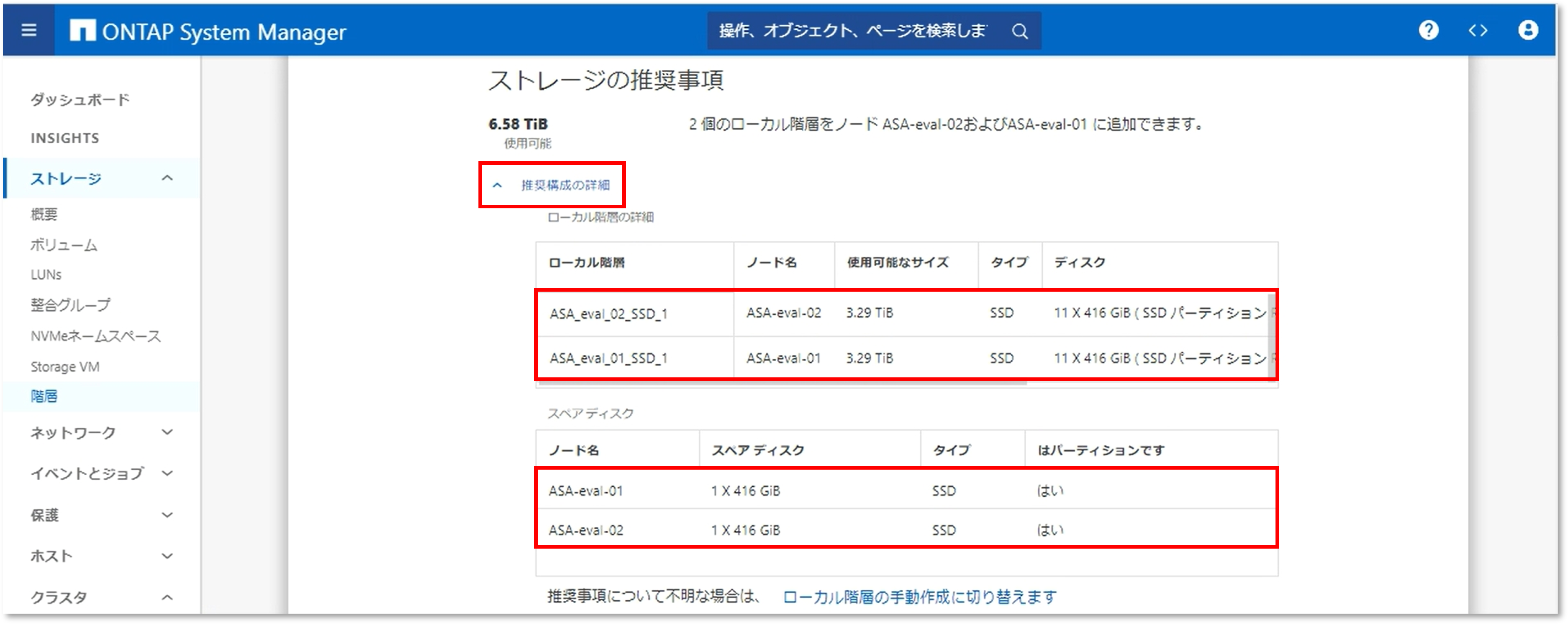

- ONTAPでは搭載されているディスクに応じて自動的に推奨構成を提示してくれます。

「推奨構成の詳細」をクリックし、アグリゲートの設定を確認します。

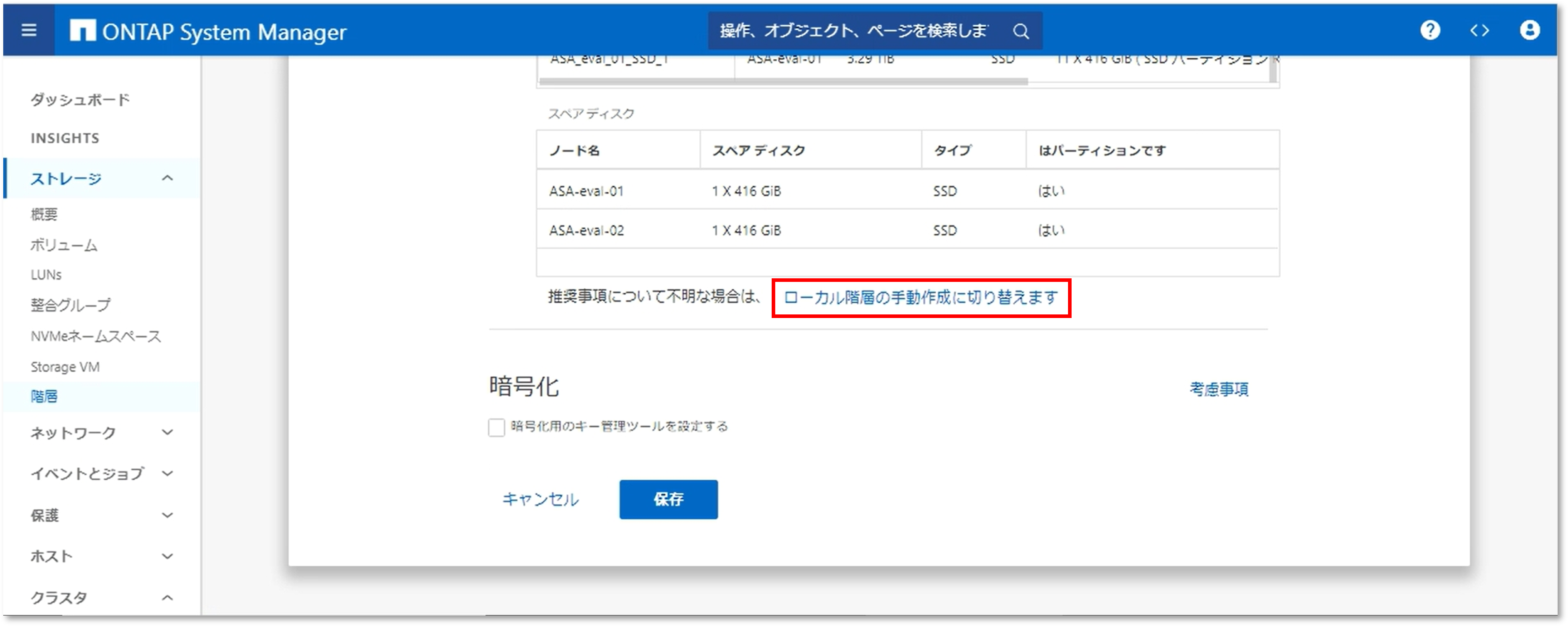

- アグリゲートを手動で設定したい場合は「ローカル階層の手動作成に切り替えます」をクリックします。

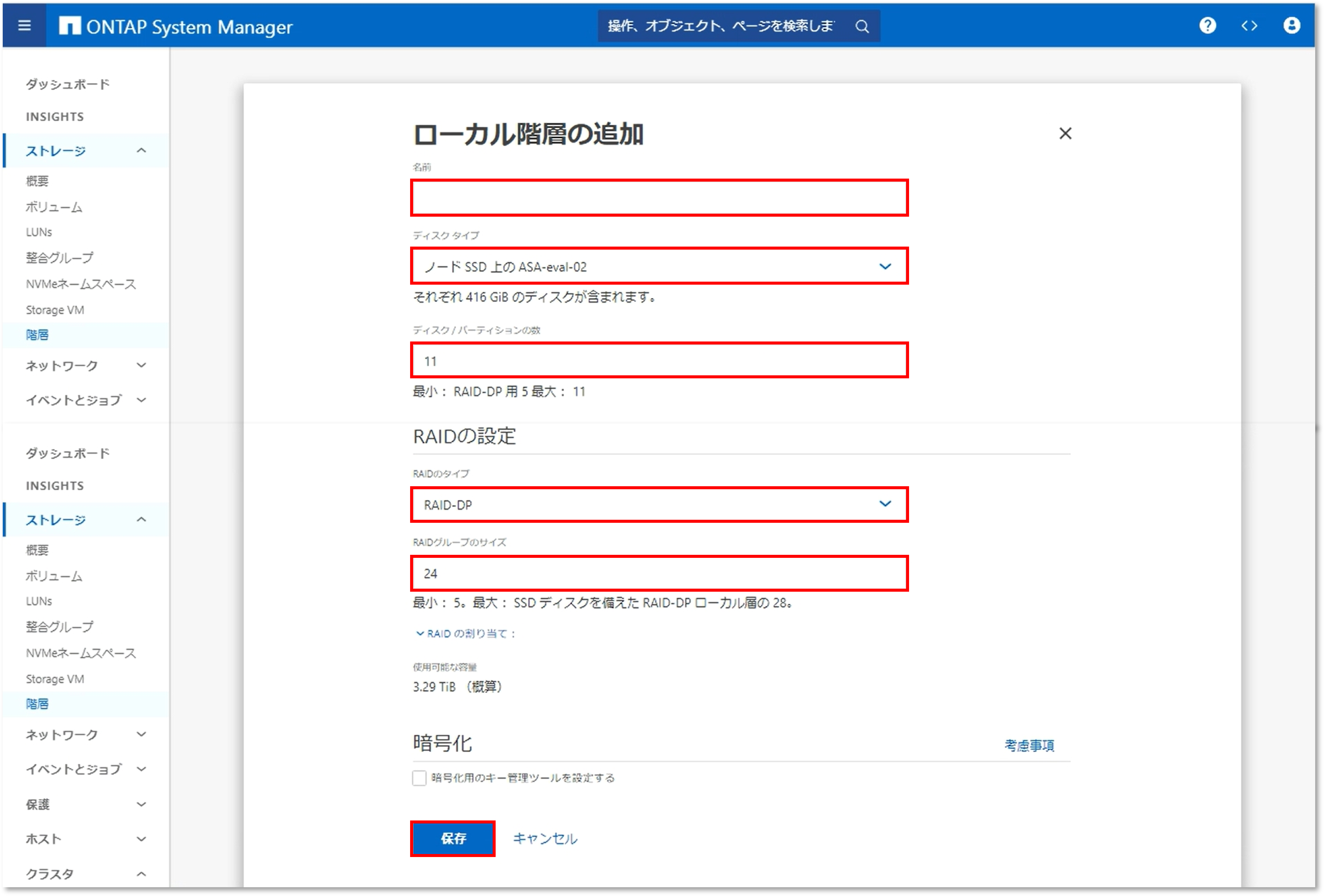

- ローカル階層の各パラメータを入力し、「保存」をクリックします。

・アグリゲート名

・ディスクタイプ

・ディスク/パーティションの数

・RAIDのタイプ

・RAIDグループのサイズ

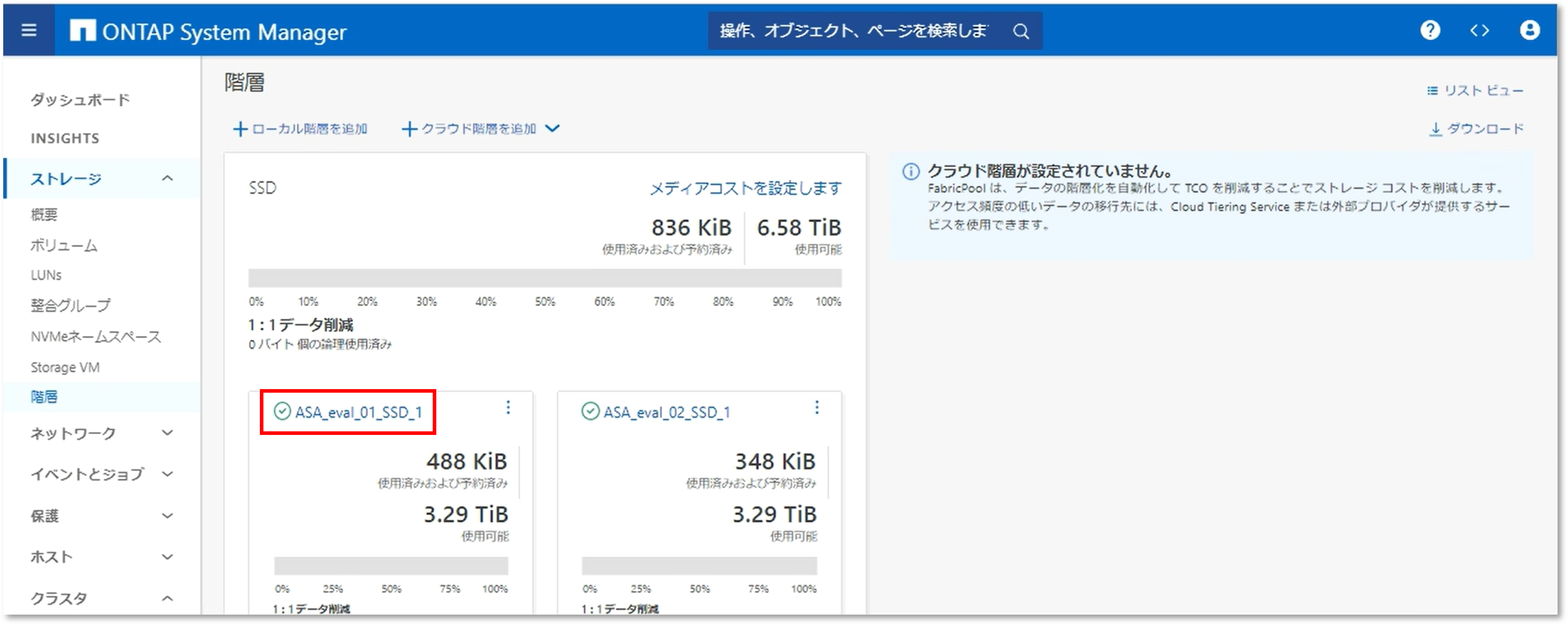

※データ暗号化を実施したい場合は「暗号化用のキー管理ツールを設定する」をクリックします。 - アグリゲートが作成されたことを確認します。

詳細を確認したい場合は、アグリゲート名をクリックします。

- ステータスやRAID設定、各ディスクの役割などが確認できます。

以上でアグリゲートの作成は完了です。

| 2.SVMを作成しよう |

SVM(Storage Virtual Machine)は仮想的なストレージコントローラーの枠割を担うコンポーネントで、SVMにLIF(仮想ネットワーク)とFlexVol(論理ボリューム)を紐づけることで、ONTAP上に仮想ストレージを作り出すことができます。

SVMを構成すると、SVM単位で利用プロトコルを分けたり、ネットワークを論理的に分割して利用用途ごとにセキュアに管理したりなど、柔軟なデータアクセスを実現することができます。

本検証では、SVM単位で利用プロトコルを分けるため、FC用とiSCSI用の2つのSVMを作成します。

FC用のSVM

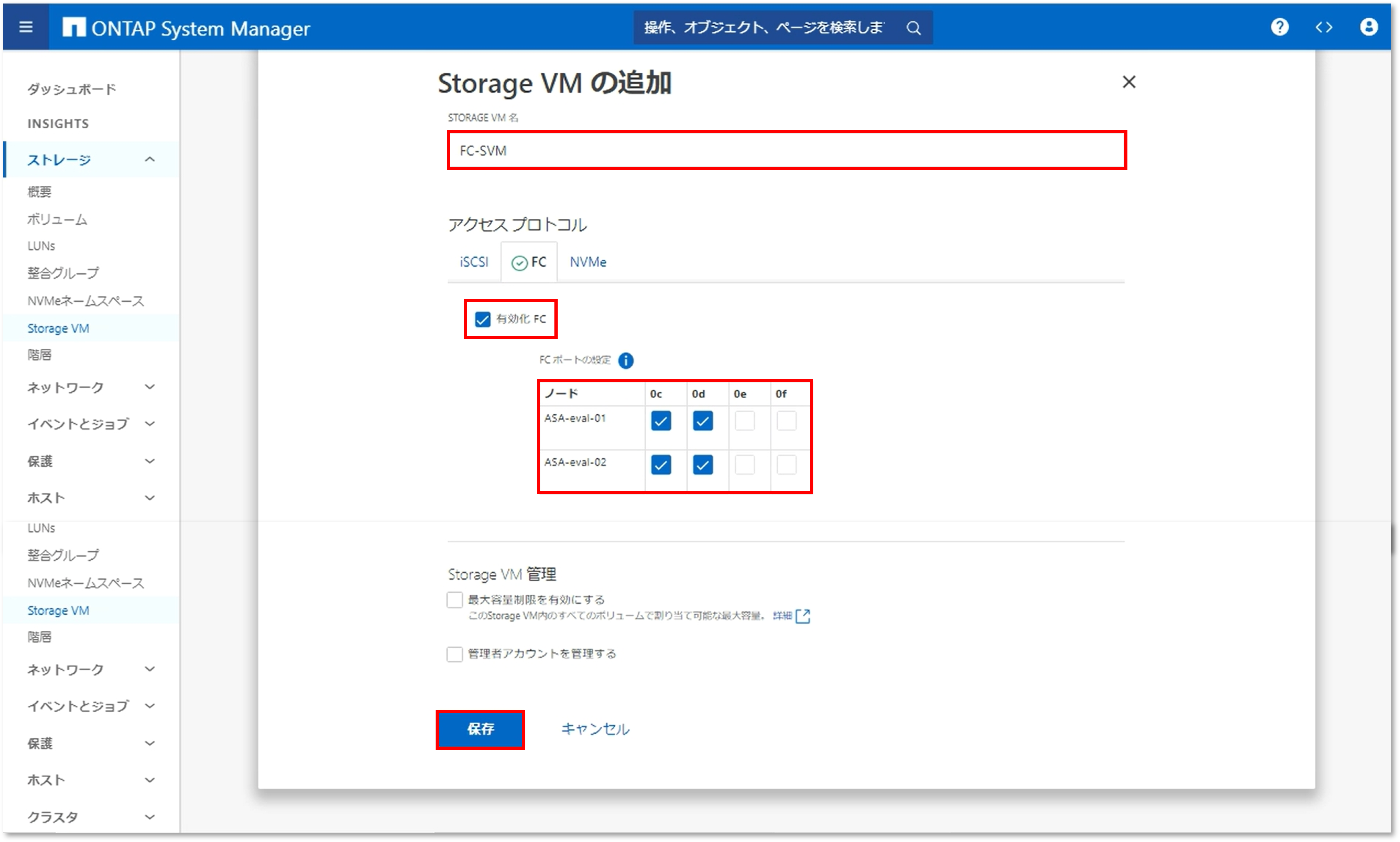

- 左メニューから「ストレージ」-「Storage VM」-「+追加」をクリックします。

- SVMの各パラメータを入力し、「保存」をクリックします。

・SVM名

・利用プロトコルの選択

・FCポート(LIF)の設定:選択したポート数に応じてLIFが自動的に作成されます。

・SVM管理者設定:SVM単位で管理を分割する場合に有効化します。

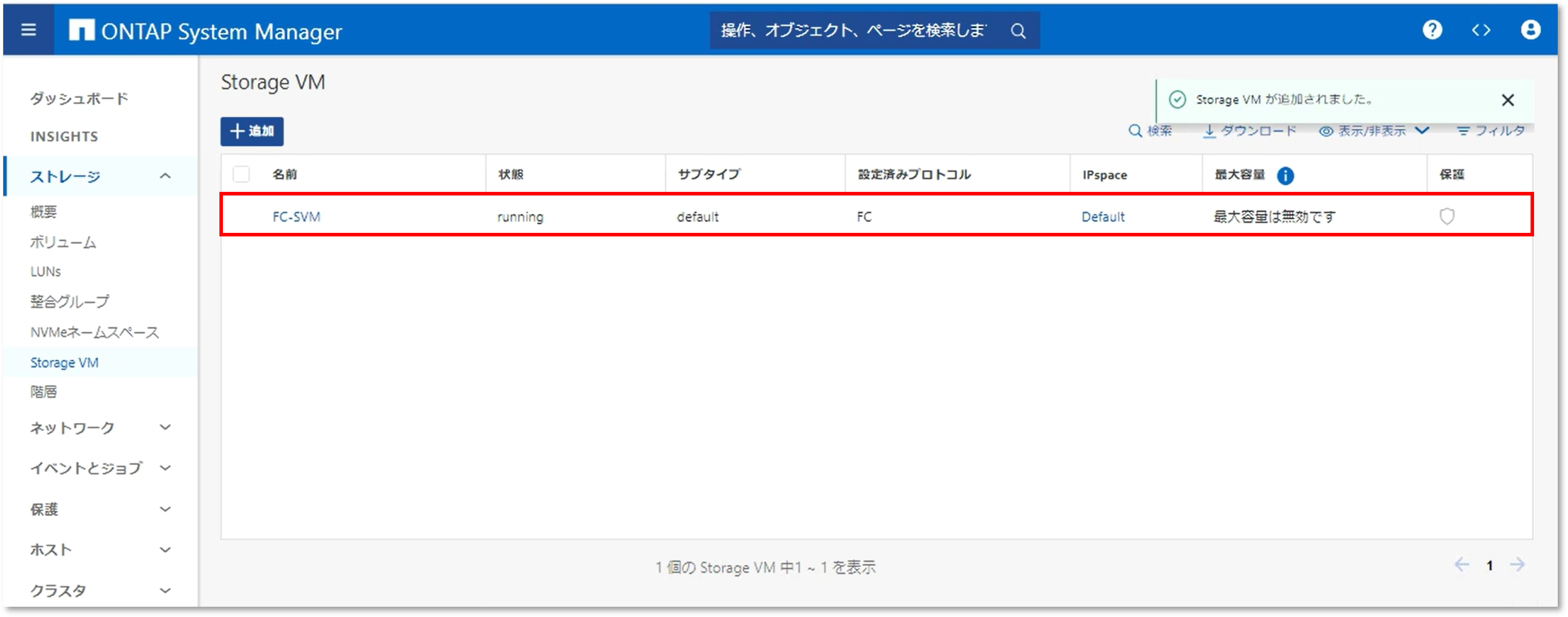

- SVMが作成されたことを確認します。

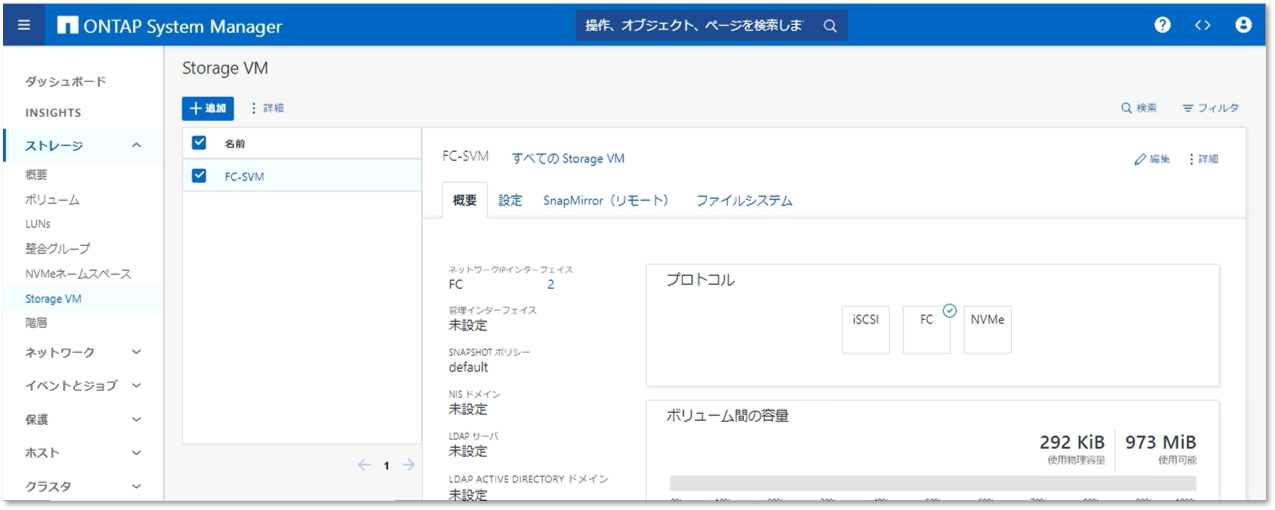

詳細を確認したい場合は、SVM名をクリックします。

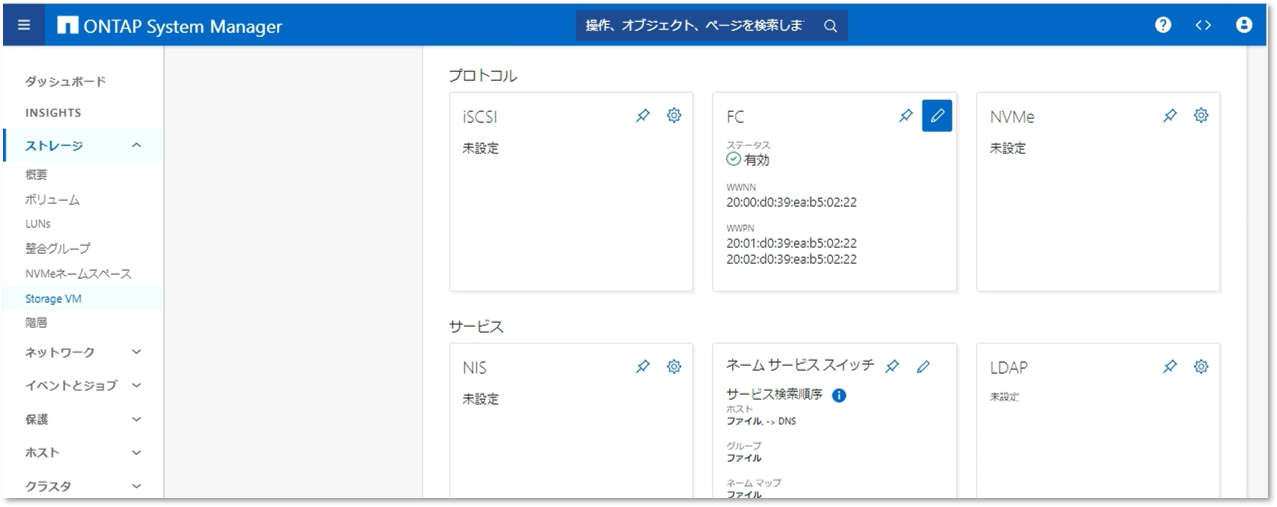

- 利用プロトコルやWWPNなどが確認できます。

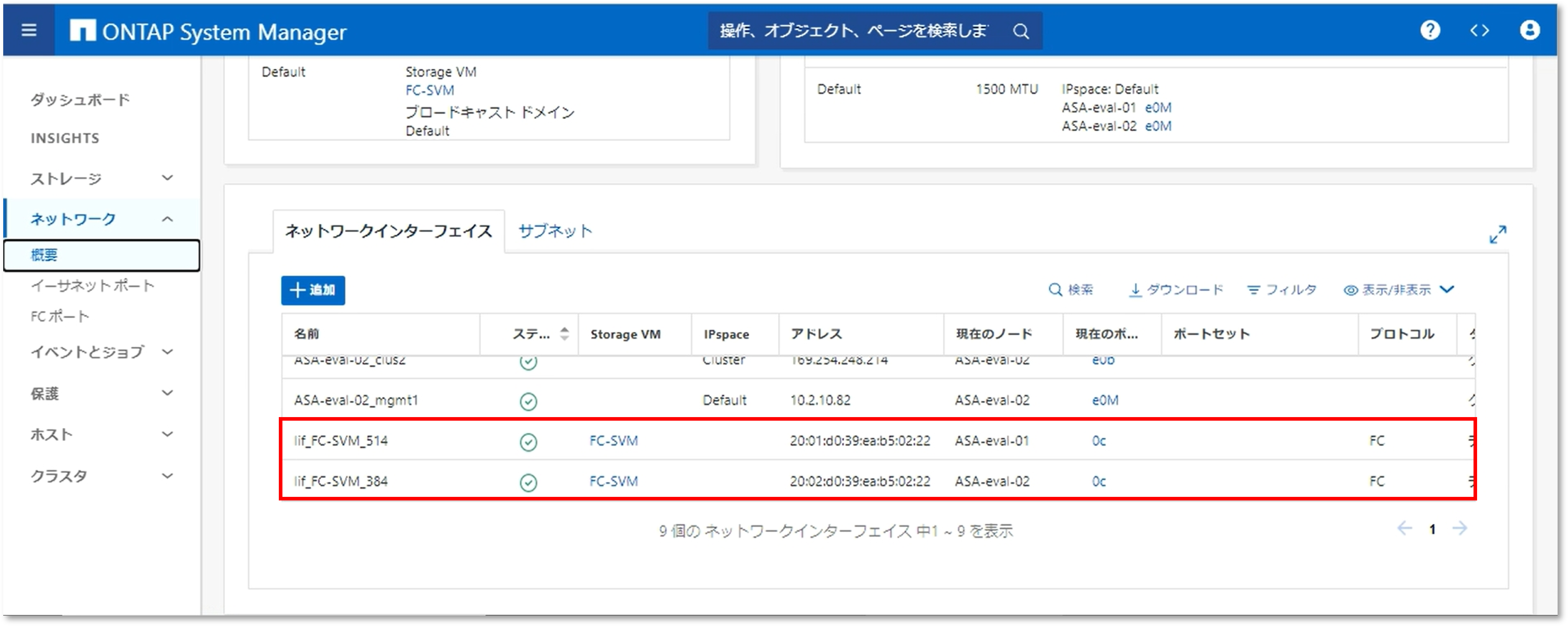

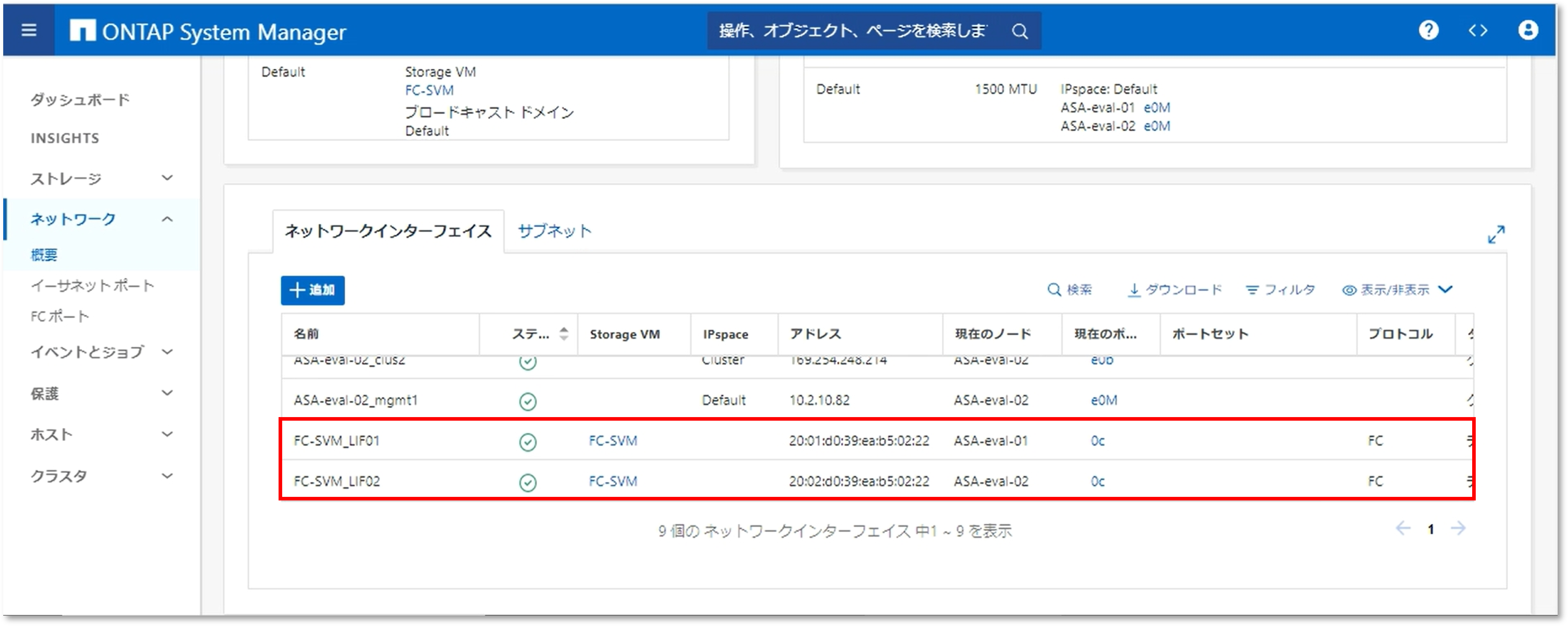

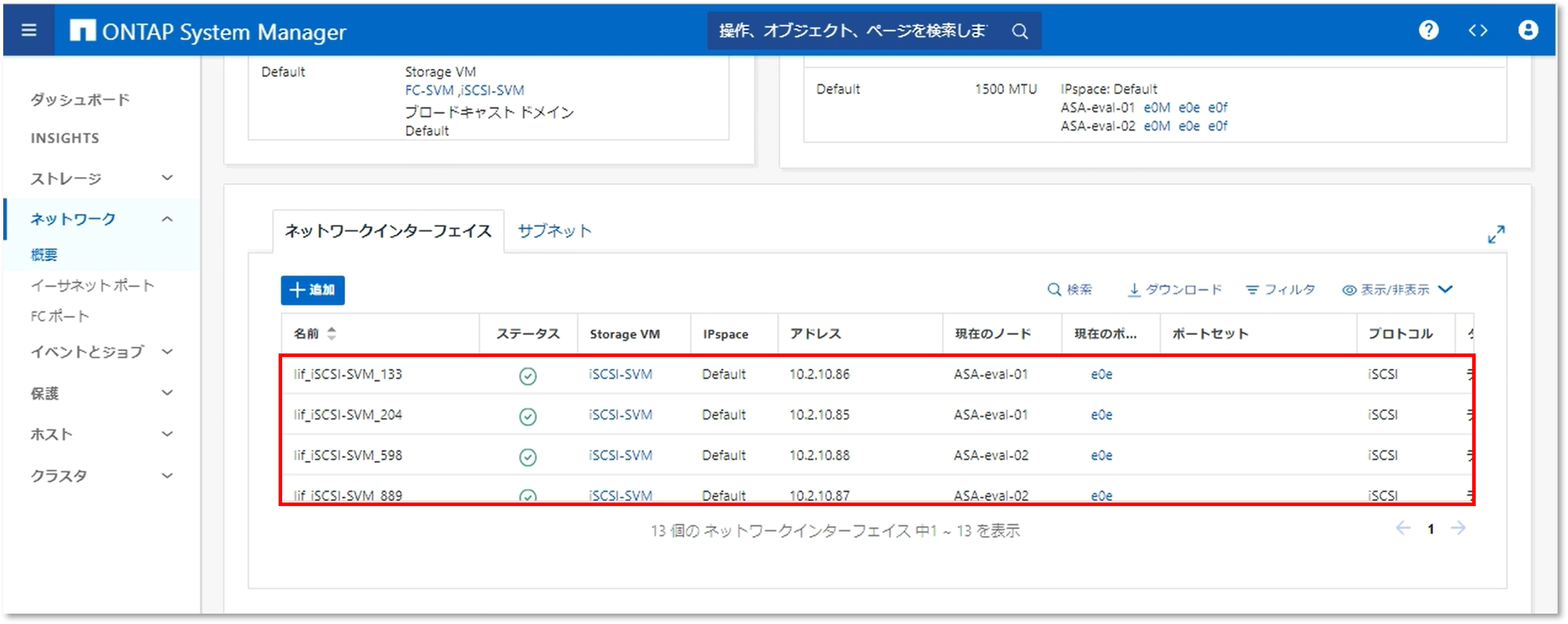

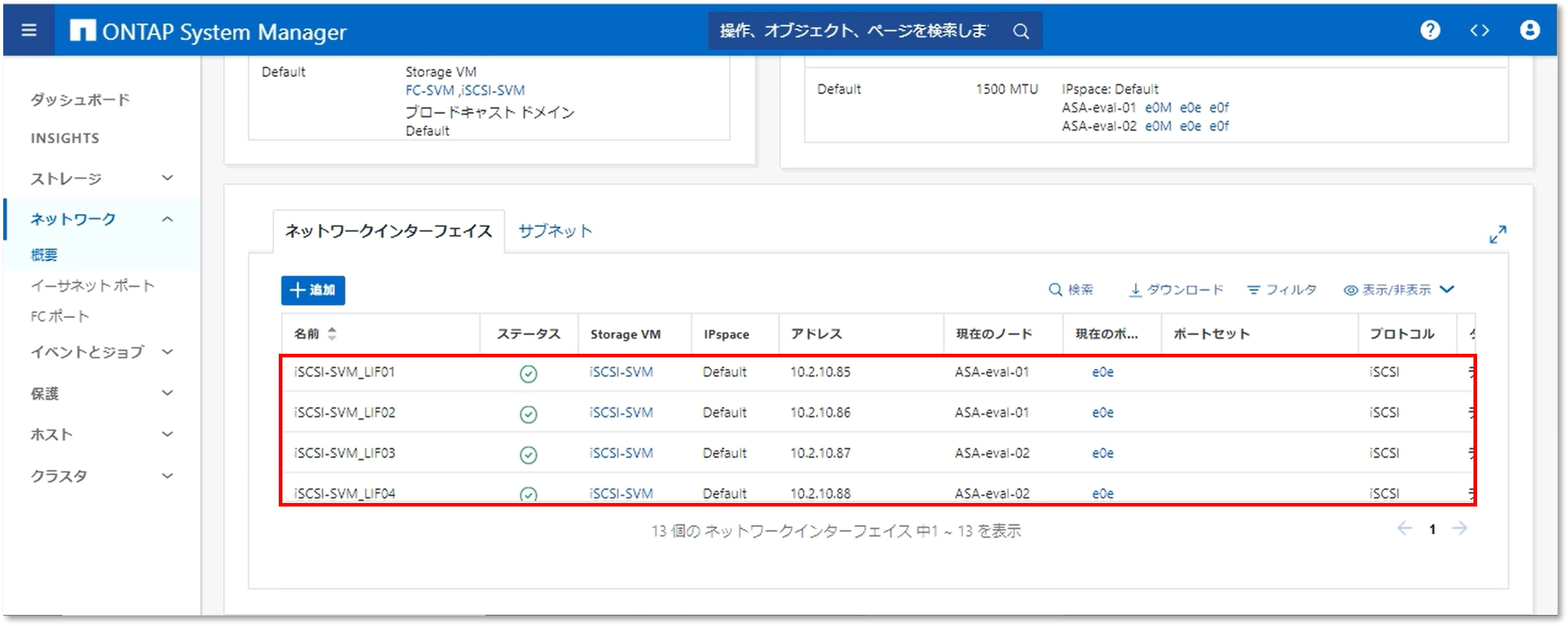

- 「ネットワーク」-「概要」-「ネットワークインターフェイス」から作成したLIFを確認します。

LIFはSVMと物理ポートをつなぐ仮想ネットワークです。

割り当てられたSVMとノード、物理ポートを確認できます。

- 必要に応じてLIFを管理しやすい名前に変更します。

iSCSI用のSVM

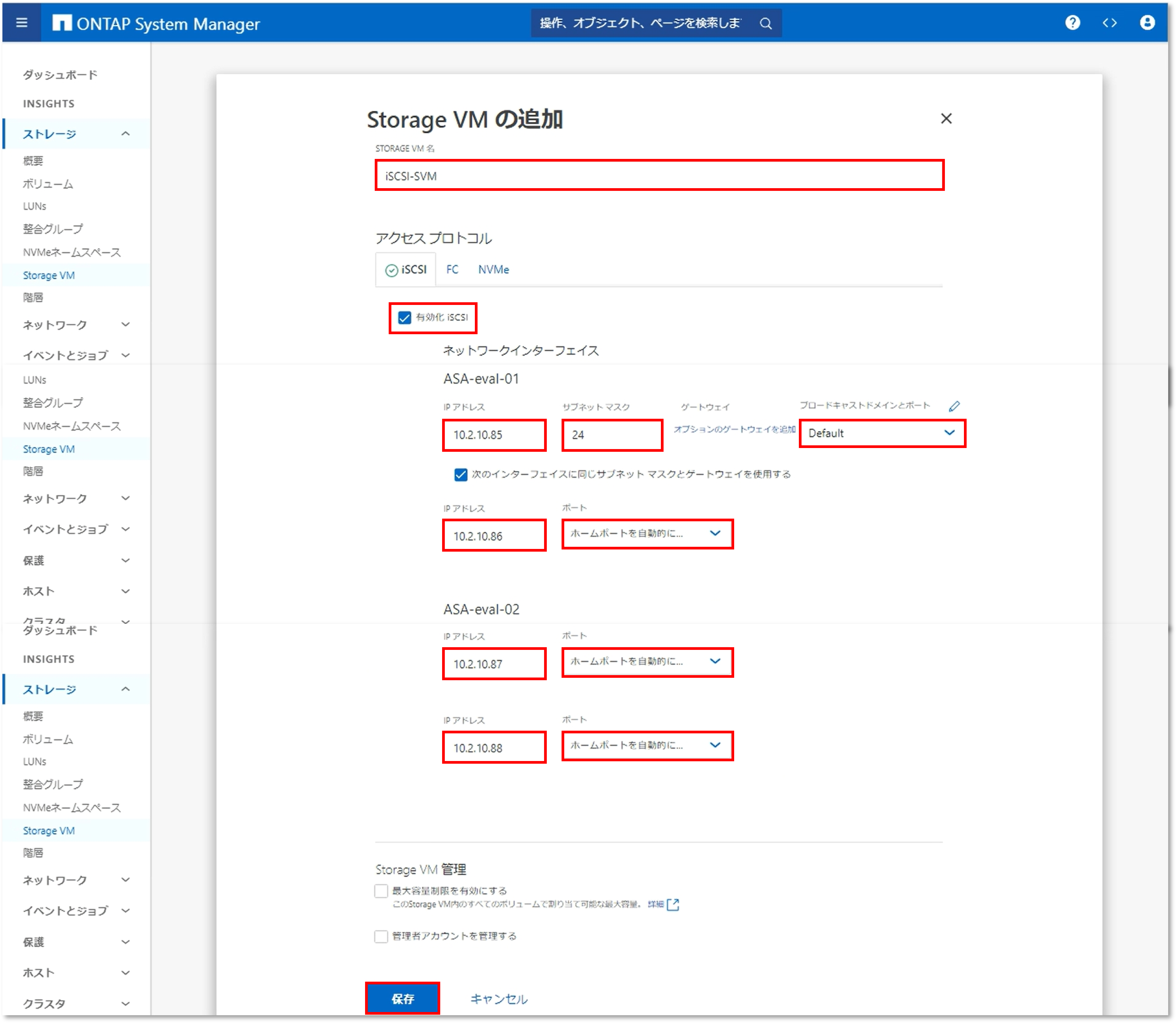

- 左メニューから「ストレージ」-「Storage VM」-「+追加」をクリックします。

- SVMの各パラメータを入力し、「保存」をクリックします。

・SVM名

・利用プロトコルの選択

・ネットワークインターフェイス(LIF)の設定

・SVM管理者設定:SVM単位で管理を分割する場合に有効化します。

【ネットワークインターフェイス(LIF)の設定について】

TCP/IPを利用するLIFを作成する場合、IPアドレスやサブネットの他に

ブロードキャストドメインとホームポートを設定する必要があります。

・ブロードキャストドメイン:LIFのフェイルオーバー先となるポートグループ

・ホームポート:LIFの優先経路となる初期割り当てポート

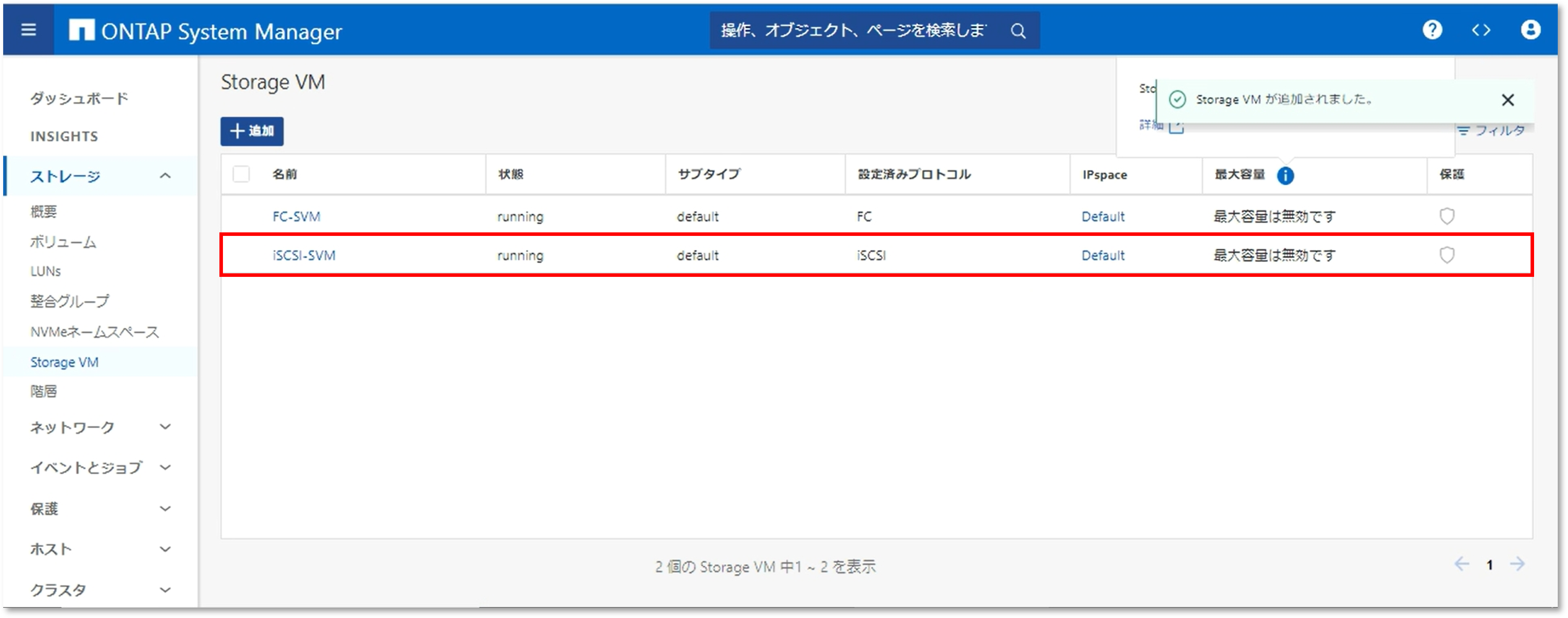

本検証では細かいネットワーク要件がないため、デフォルト設定を採用します。 - SVMが作成されたことを確認します。

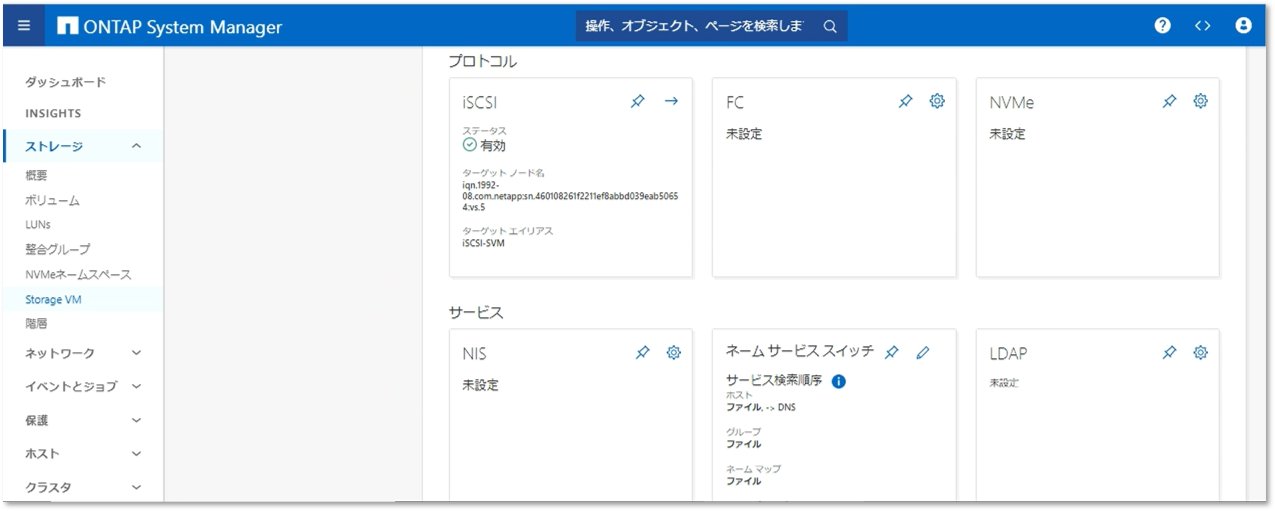

詳細を確認したい場合は、SVM名をクリックします。

- 利用プロトコルやIQNなどが確認できます。

- 「ネットワーク」-「概要」-「ネットワークインターフェイス」から作成したLIFを確認します。

LIFはSVMと物理ポートをつなぐ仮想ネットワークです。

割り当てられたSVMとノード、物理ポートを確認できます。

- 必要に応じてLIFを管理しやすい名前に変更します。

以上でSVMの作成は完了です。

| 3.LUNを作成しよう |

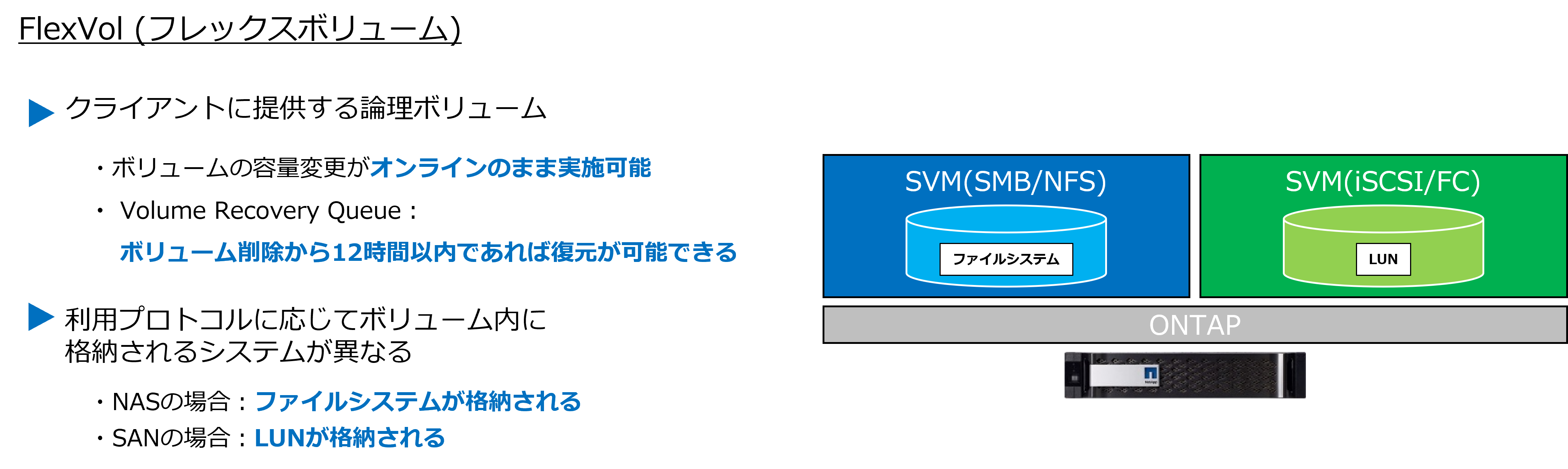

ONTAPでは、論理ボリュームである「FlexVol」の中にLUNが格納されるアーキテクチャとなっており、LUNの作成時にFlexVolも同時作成されます。

ただし、クライアントはFlexVolを意識せず、LUNをストレージリソースとして認識します。

FC用のLUN

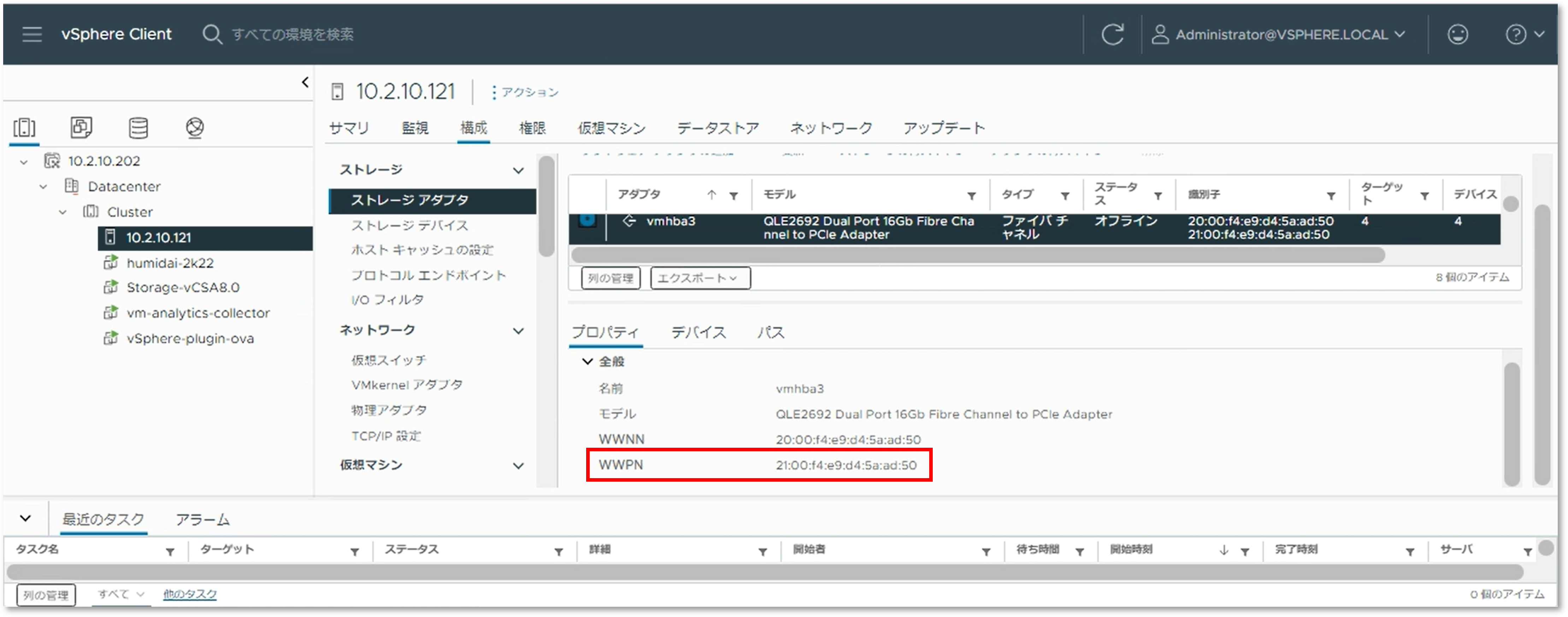

- vCenterへアクセスし、「接続対象のESXiサーバー」-「構成」-「ストレージアダプタ」からHBAのWWPNを確認します。

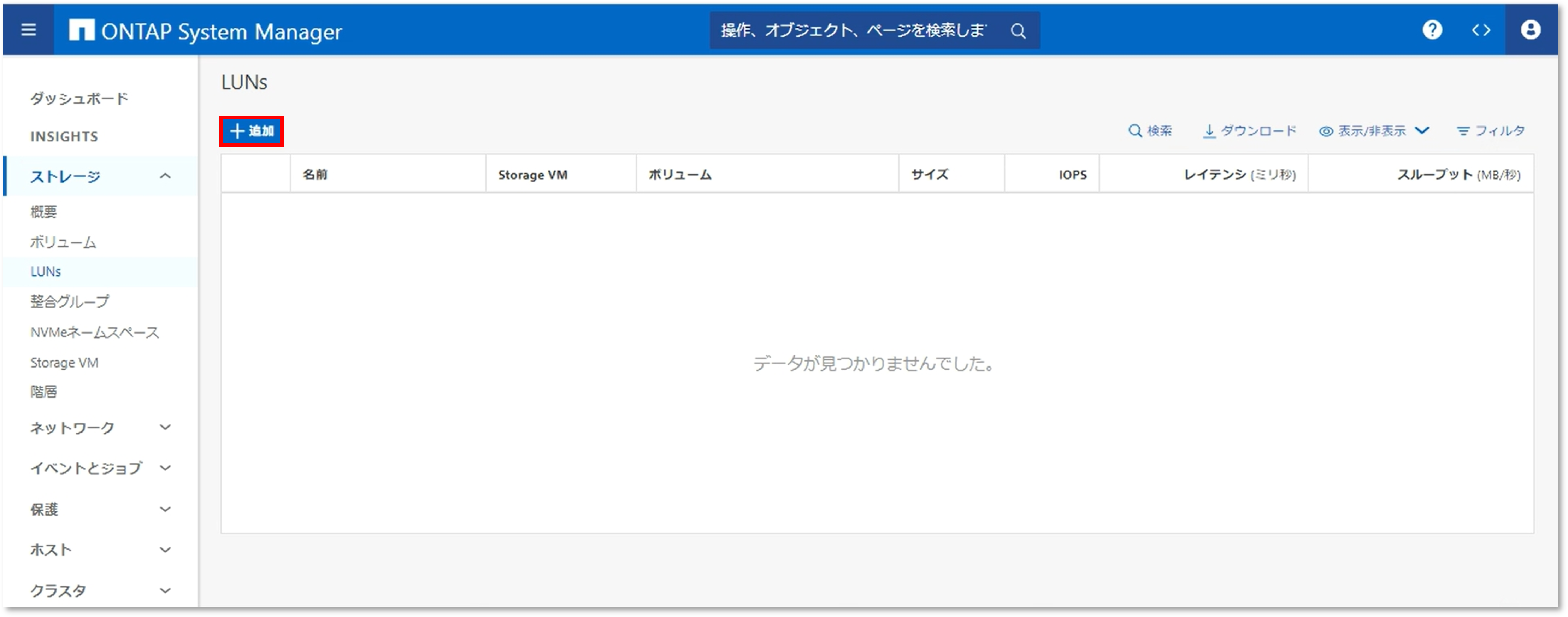

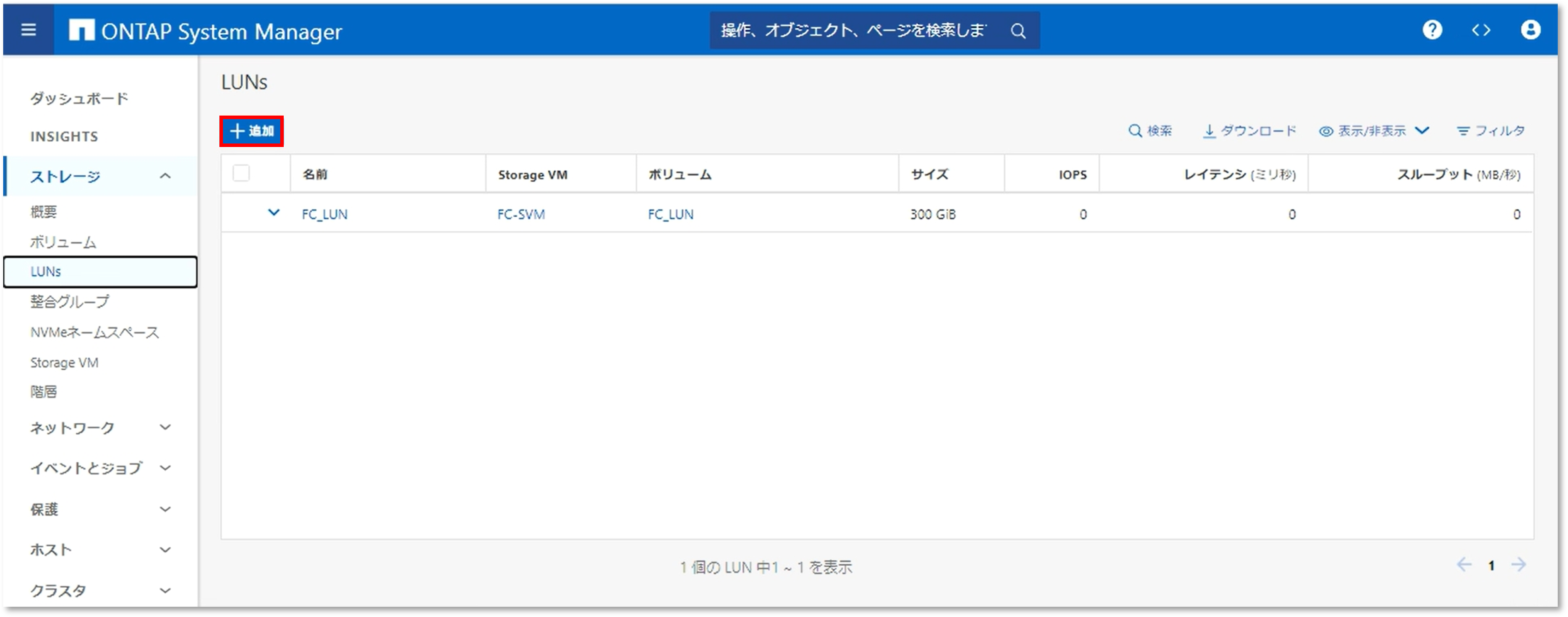

- 左メニューから「ストレージ」-「LUNs」-「+追加」をクリックします。

- 「その他のオプション」をクリックします。

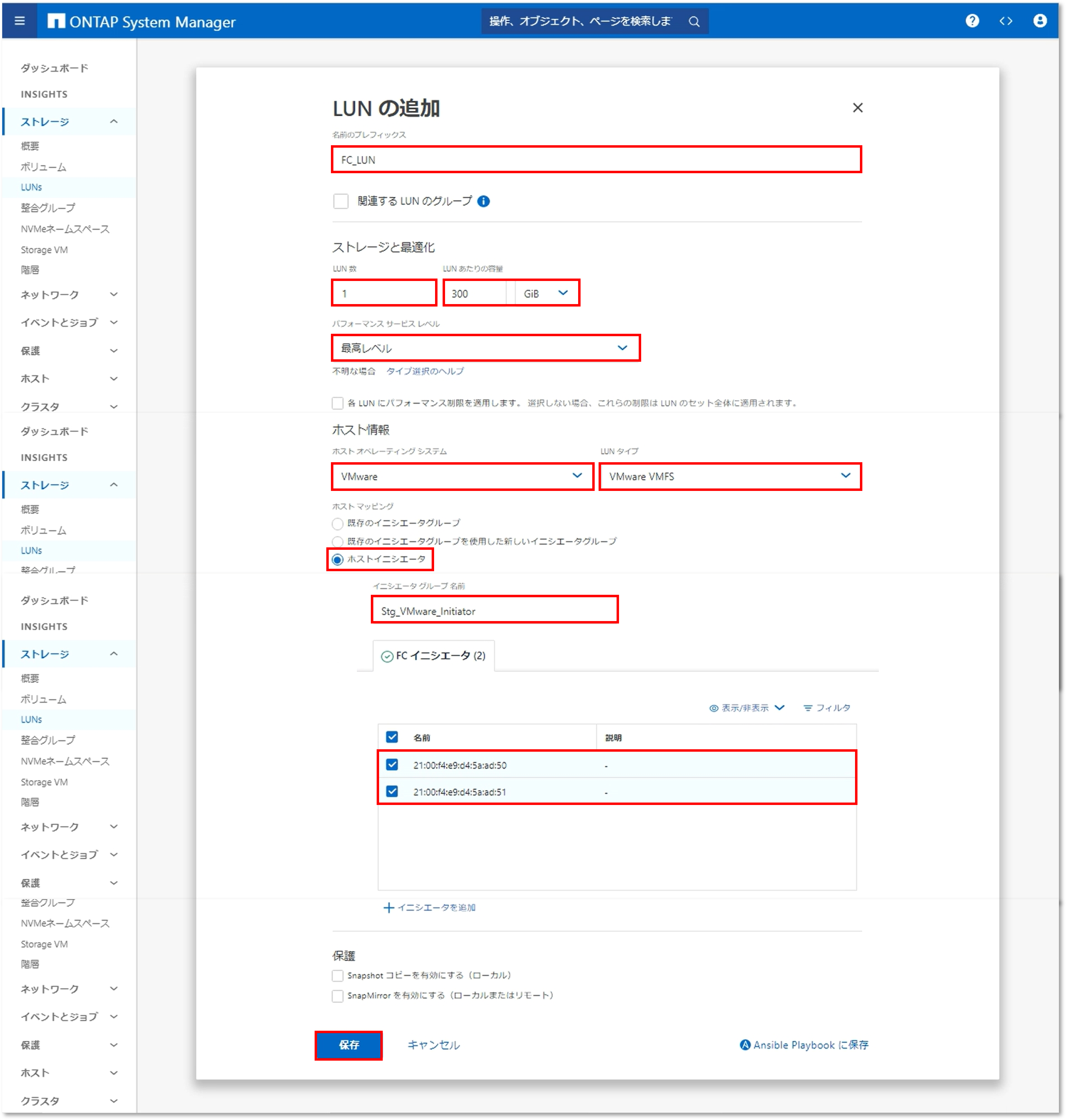

- LUNの各パラメータを入力し、「保存」をクリックします。

・LUN名

・LUNの数と容量:1つのFlexVol内に複数のLUNを作成することも可能です。

・パフォーマンスサービスレベル:IOPSやレイテンシなど、ボリューム単位の制限を設定できます。

・接続先のホスト情報(OSとLUNタイプ)

・ホストのFCイニシエータ

・保護設定:Snapshot、SnapMirror(レプリケーション)の設定をします。

※あとから変更可能です。

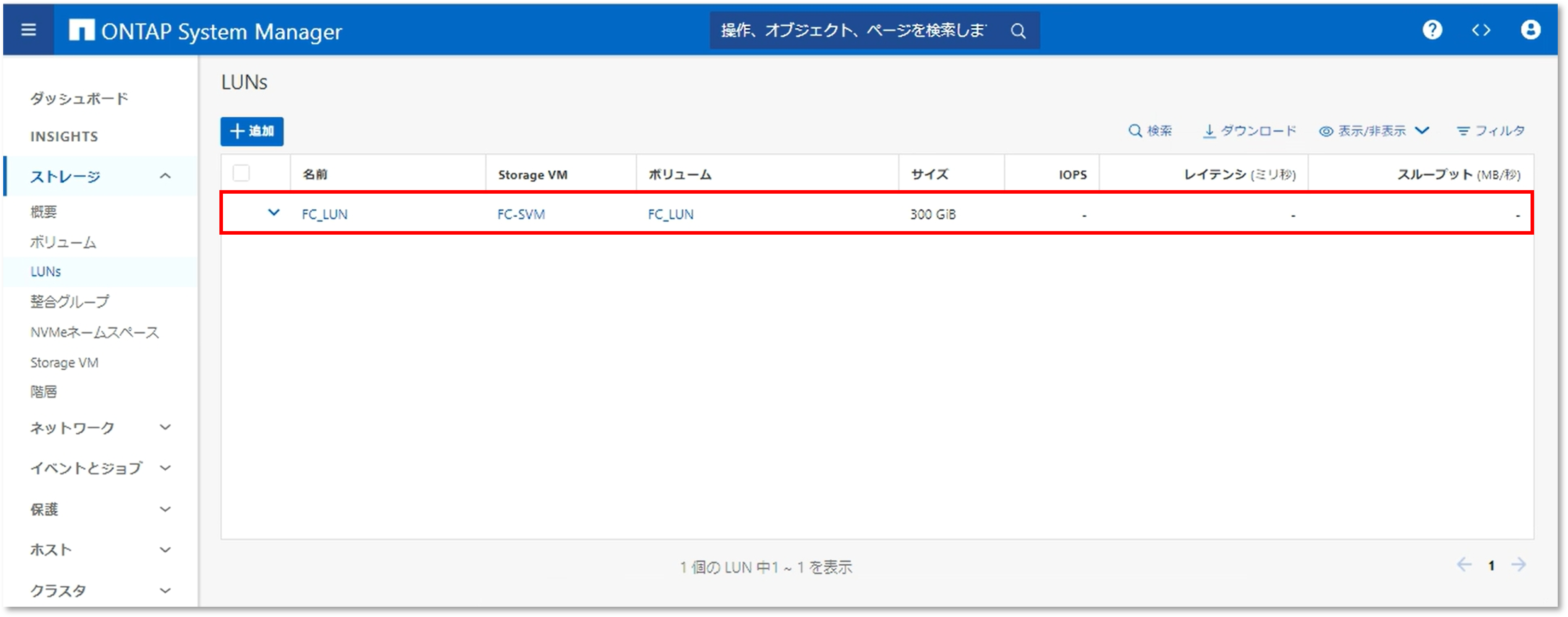

- LUNが作成されたことを確認します。

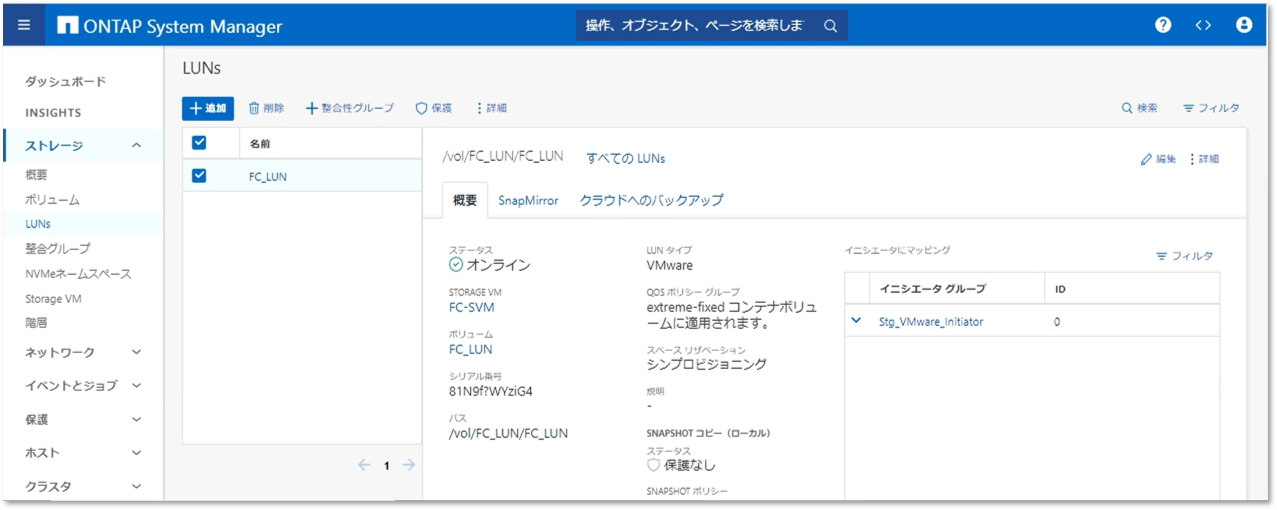

詳細を確認したい場合は、LUN名をクリックします。

- LUNに関する詳細なパラメータが確認できます。

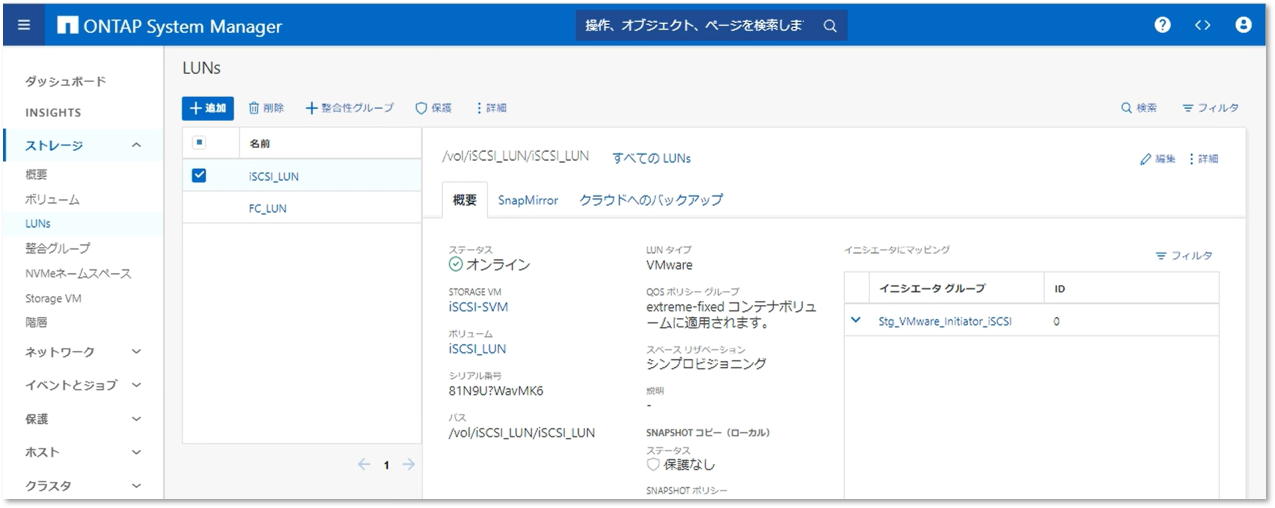

iSCSI用のLUN

- vCenterへアクセスし、「接続対象のESXiサーバー」-「構成」-「ストレージアダプタ」からHBAのIQNを確認します。

- 左メニューから「ストレージ」-「LUNs」-「+追加」をクリックします。

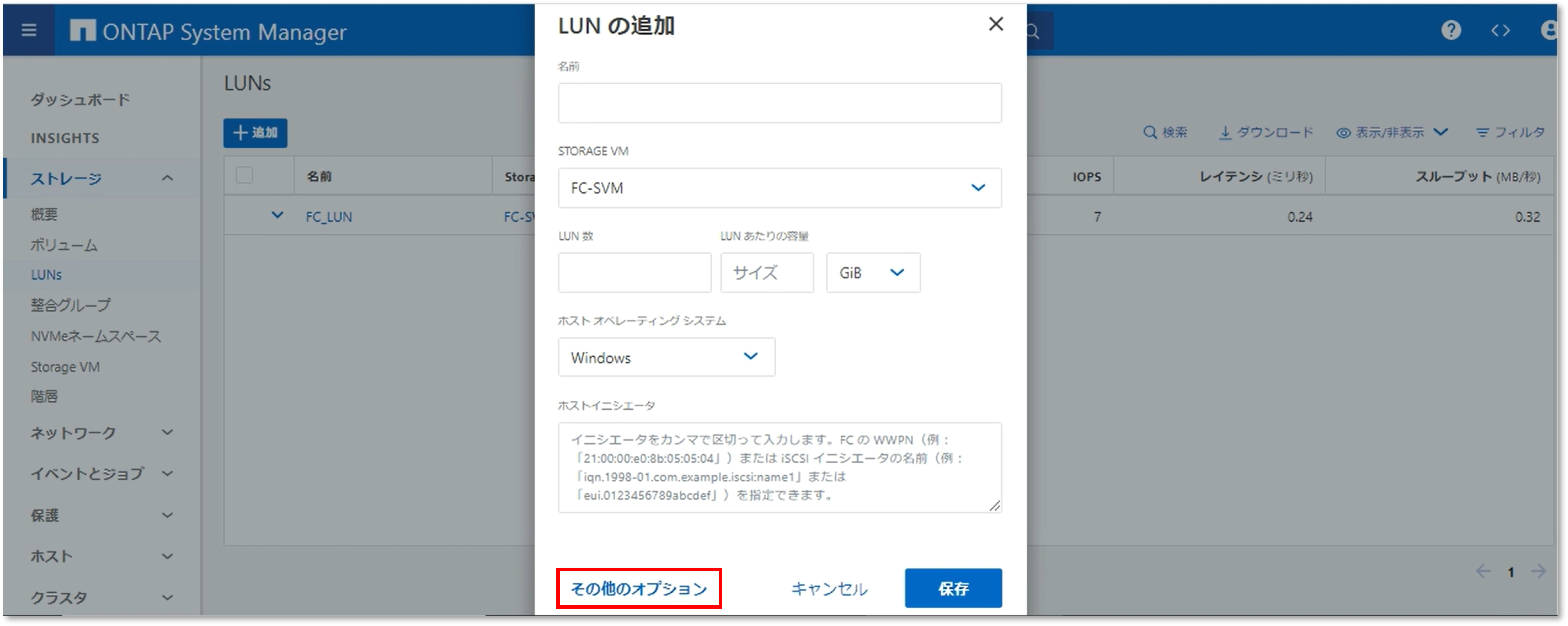

- 「その他のオプション」をクリックします。

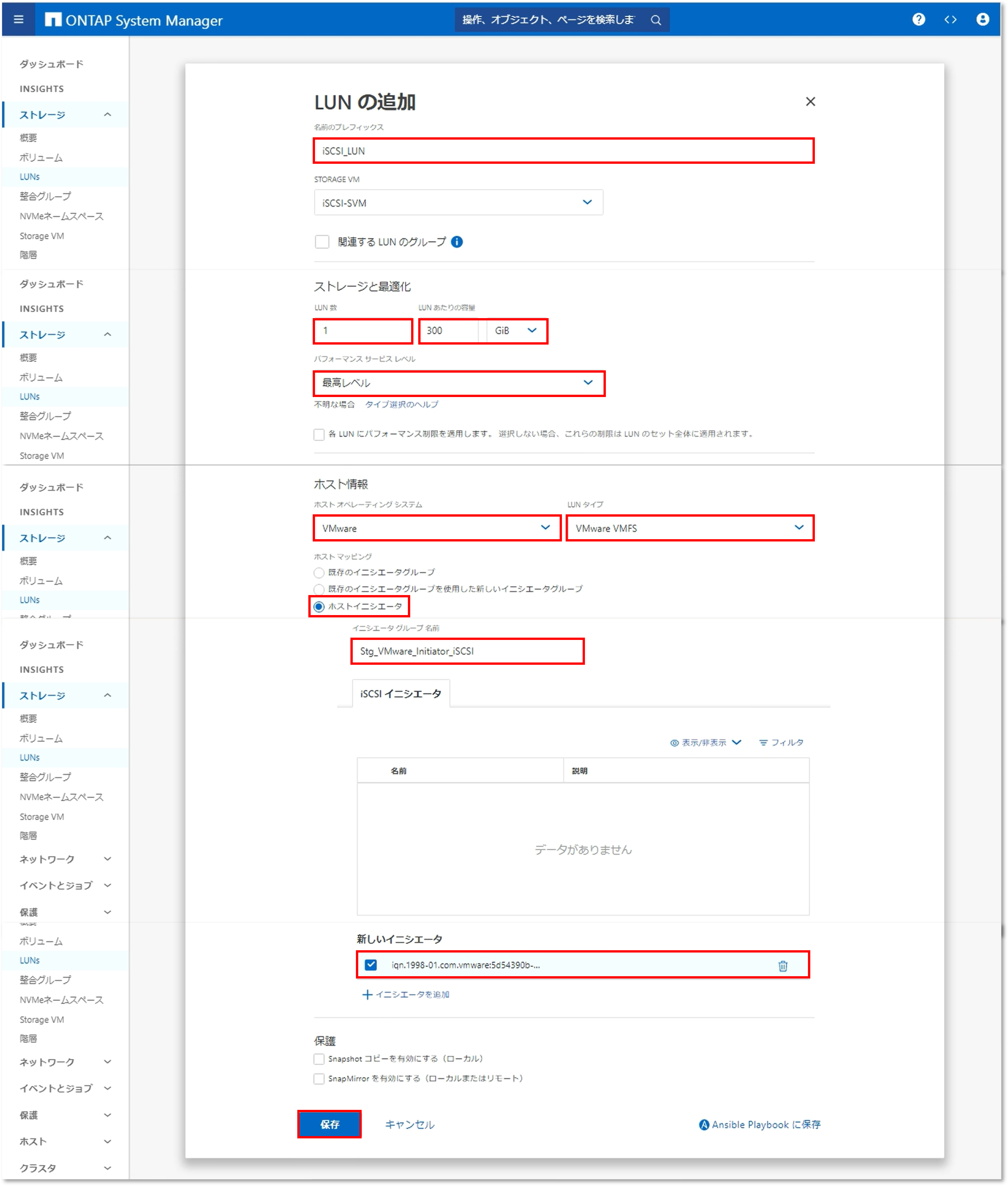

- LUNの各パラメータを入力し、「保存」をクリックします。

・LUN名

・LUNを割り当てるSVM:事前にSVMを複数作成している場合、表示されます。

・LUNの数と容量:1つのFlexVol内に複数のLUNを作成することも可能です。

・パフォーマンスサービスレベル:IOPSやレイテンシなど、ボリューム単位の制限を設定できます。

・接続先のホスト情報(OSとLUNタイプ)

・ホストのiSCSIイニシエータ

・保護設定:Snapshot、SnapMirror(レプリケーション)の設定をします。

※あとから変更可能です。

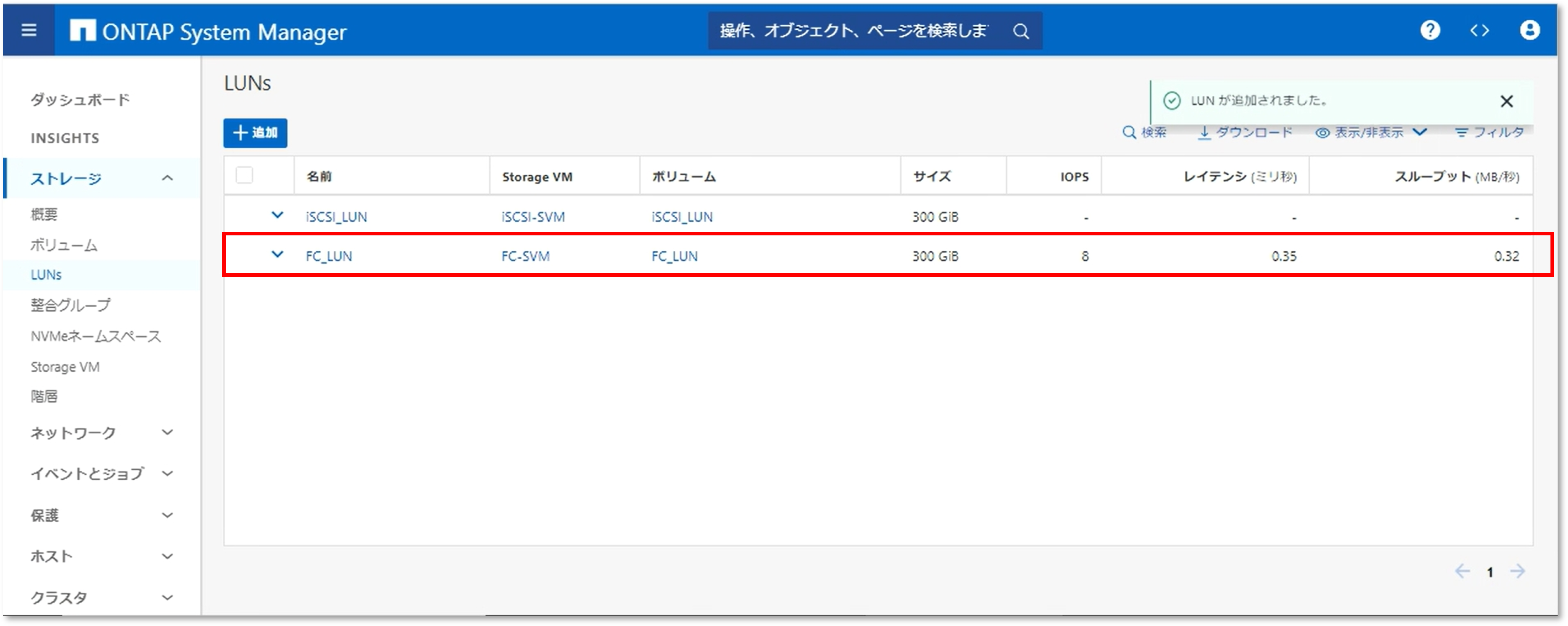

- LUNが作成されたことを確認します。

詳細を確認したい場合は、LUN名をクリックします。

- LUNに関する詳細なパラメータが確認できます。

以上でLUNの作成は完了です。

| 4.データストアを作成しよう |

最後にvCenterからデータストアを作成しましょう。

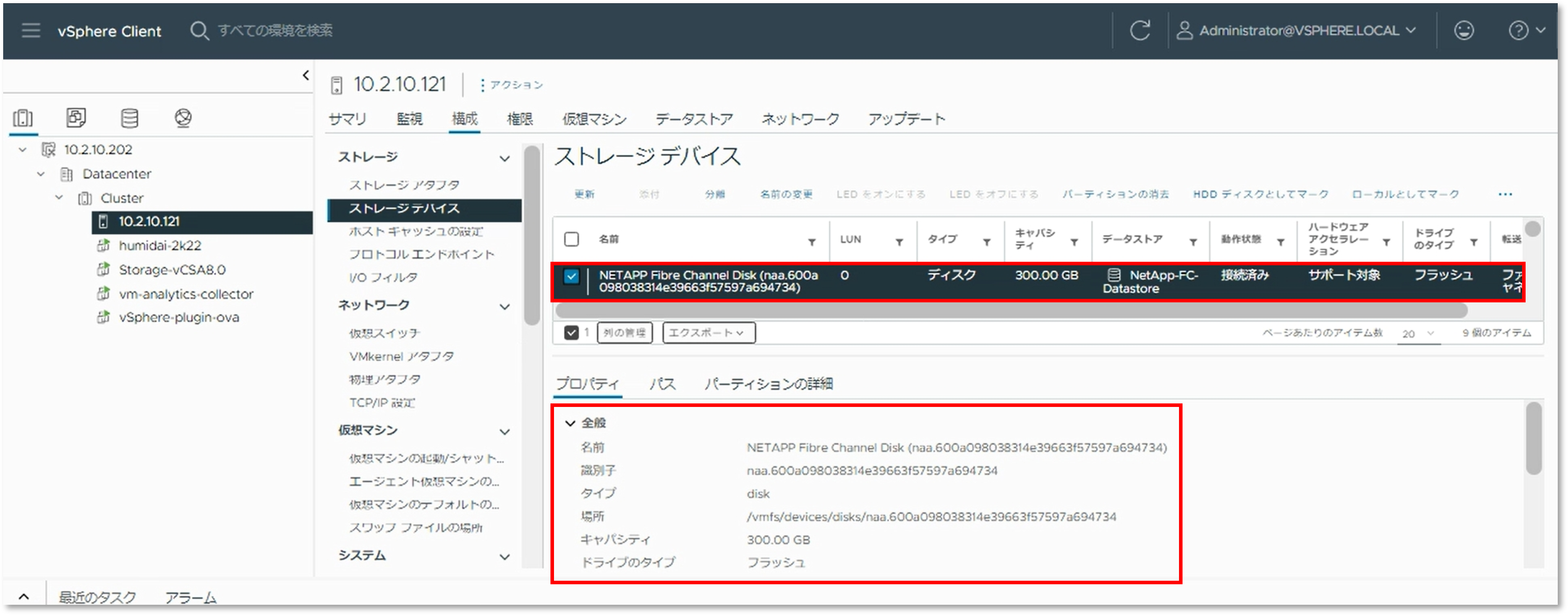

FC経由のLUNマッピング

FC経由の場合は、LUNの作成時に設定したイニシエーター情報から自動的にマッピングが行われるため、VMware側でLUNが認識されていることの確認をします。

- vCenterへアクセスし、「接続対象のESXiサーバー」-「構成」-「ストレージデバイス」からNetApp側で作成したLUNが表示されていることを確認します。

※LUNが表示されない場合は「ストレージの再スキャン」を実施してください。

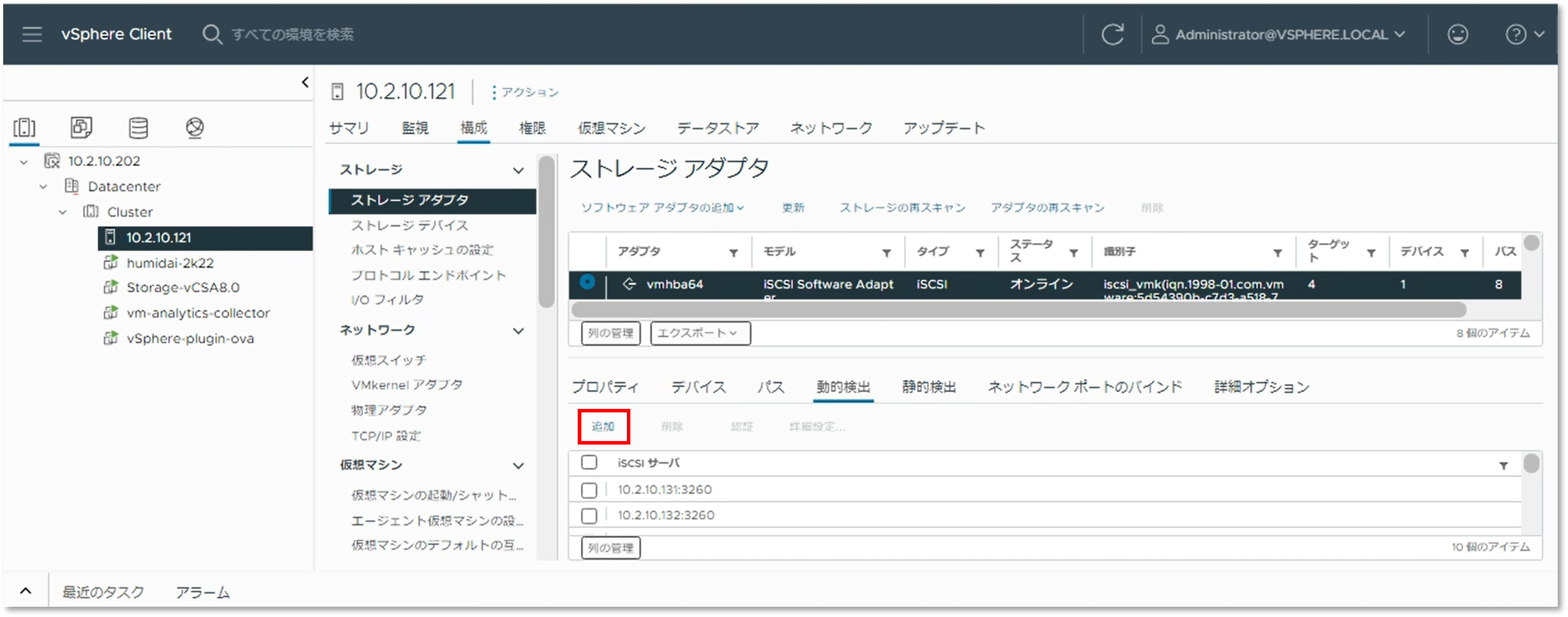

iSCSI経由のLUNマッピング

iSCSI経由の場合は、VMware側からNetAppストレージをターゲットとして検出する必要があります。

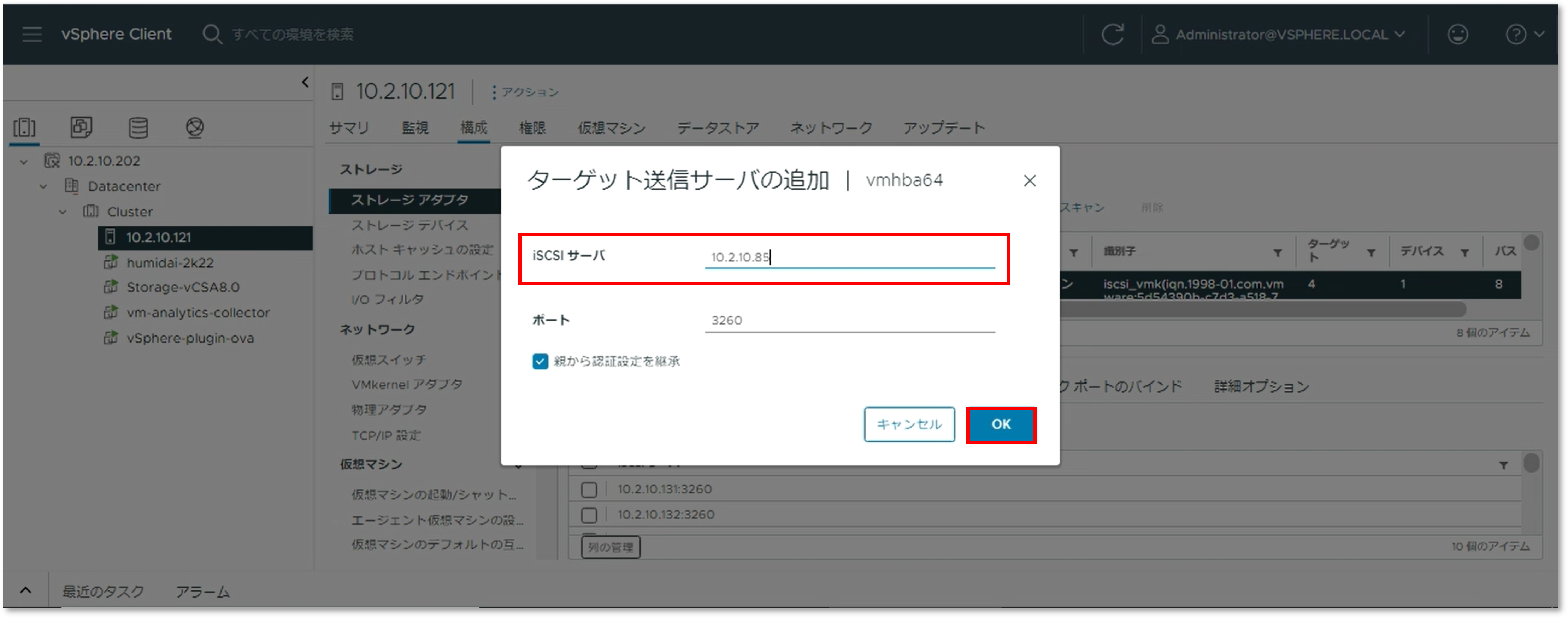

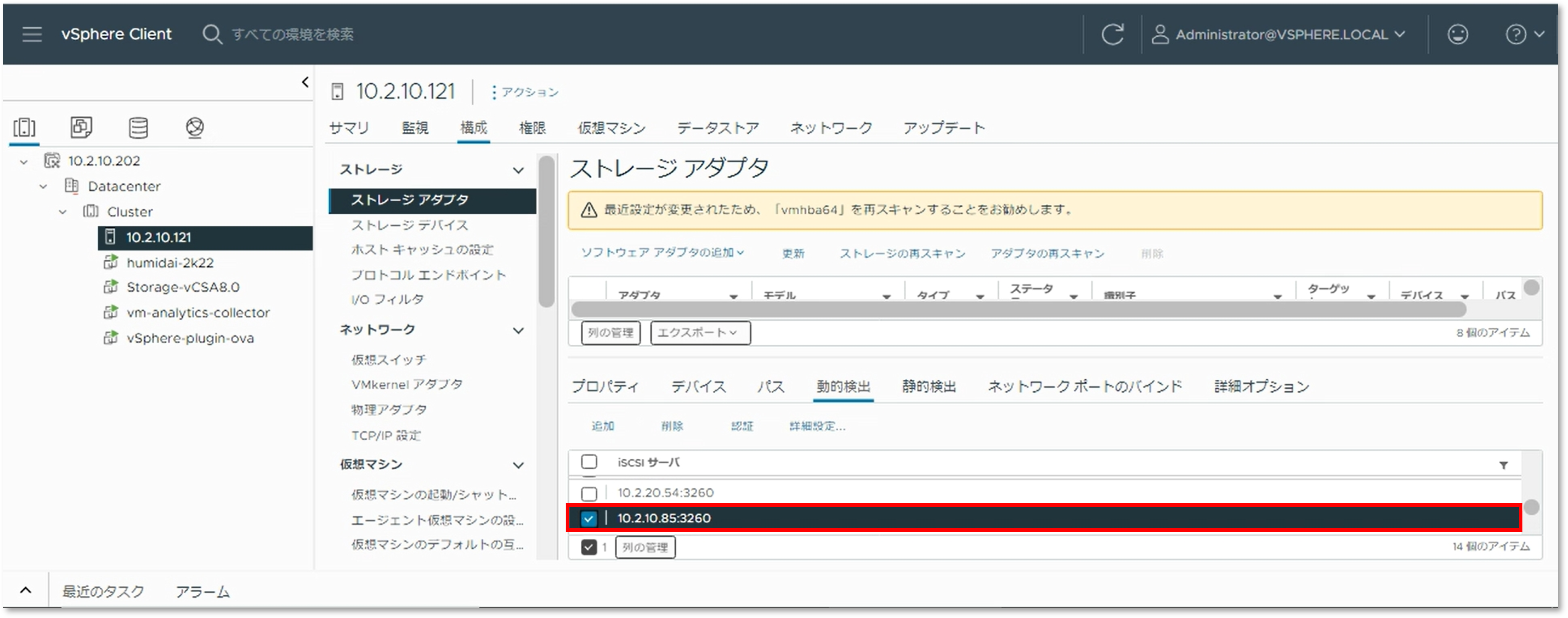

- vCenterへアクセスし、「接続対象のESXiサーバー」-「構成」-「ストレージアダプタ」からHBAを選択し、「動的検出」または「静的検出」の「追加」をクリックします。

- ターゲットとなるiSCSI用のSVMに割り当てたLIFのIPアドレスを入力し、「OK」をクリックします。

- LIFのIPアドレスが検出されたことを確認します。

事前に作成したLIFの数だけ、この作業を繰り返します。

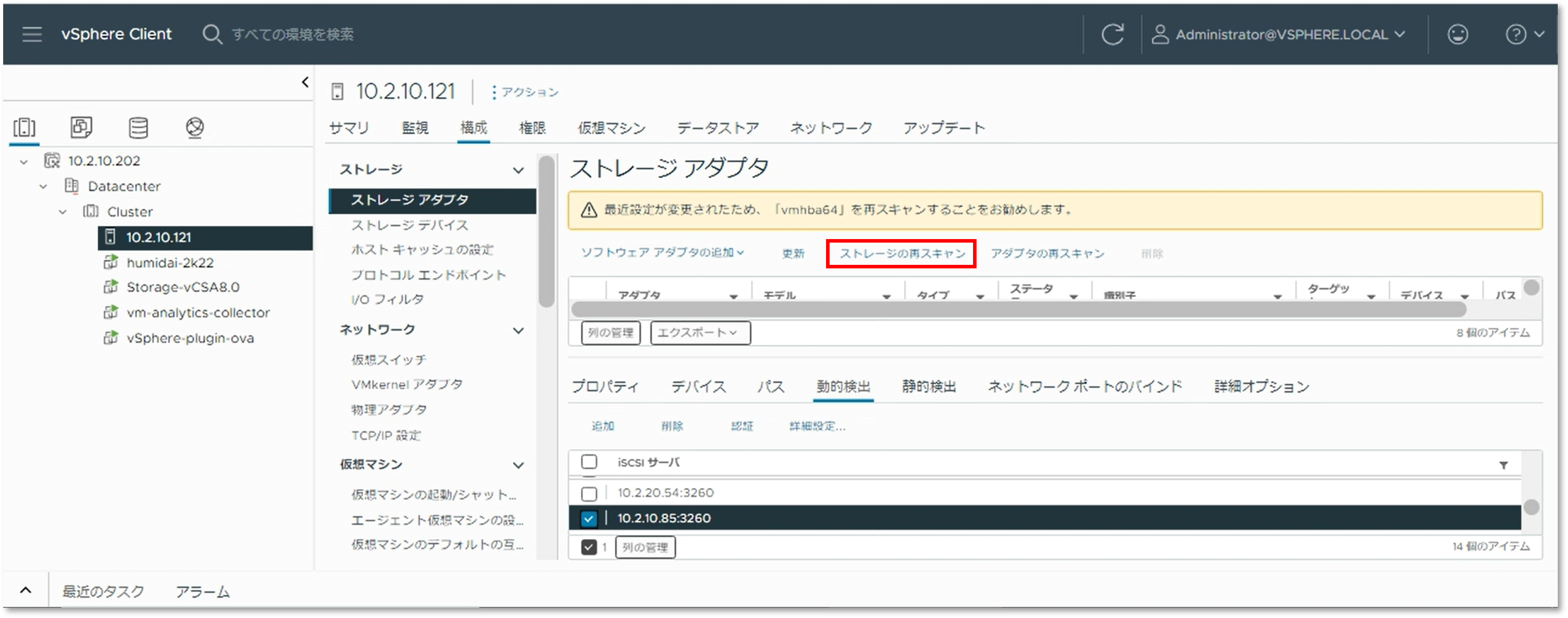

- 「ストレージの再スキャン」をクリックします。

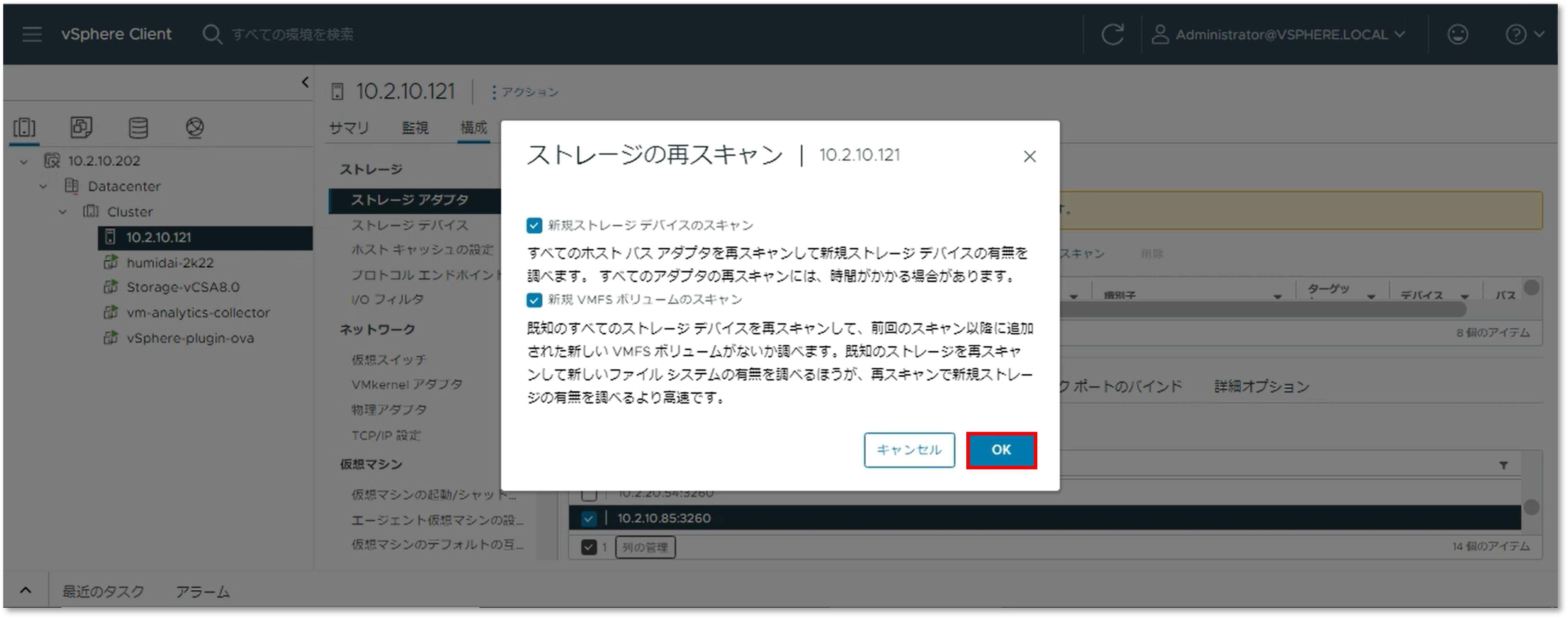

- 「OK」をクリックします。

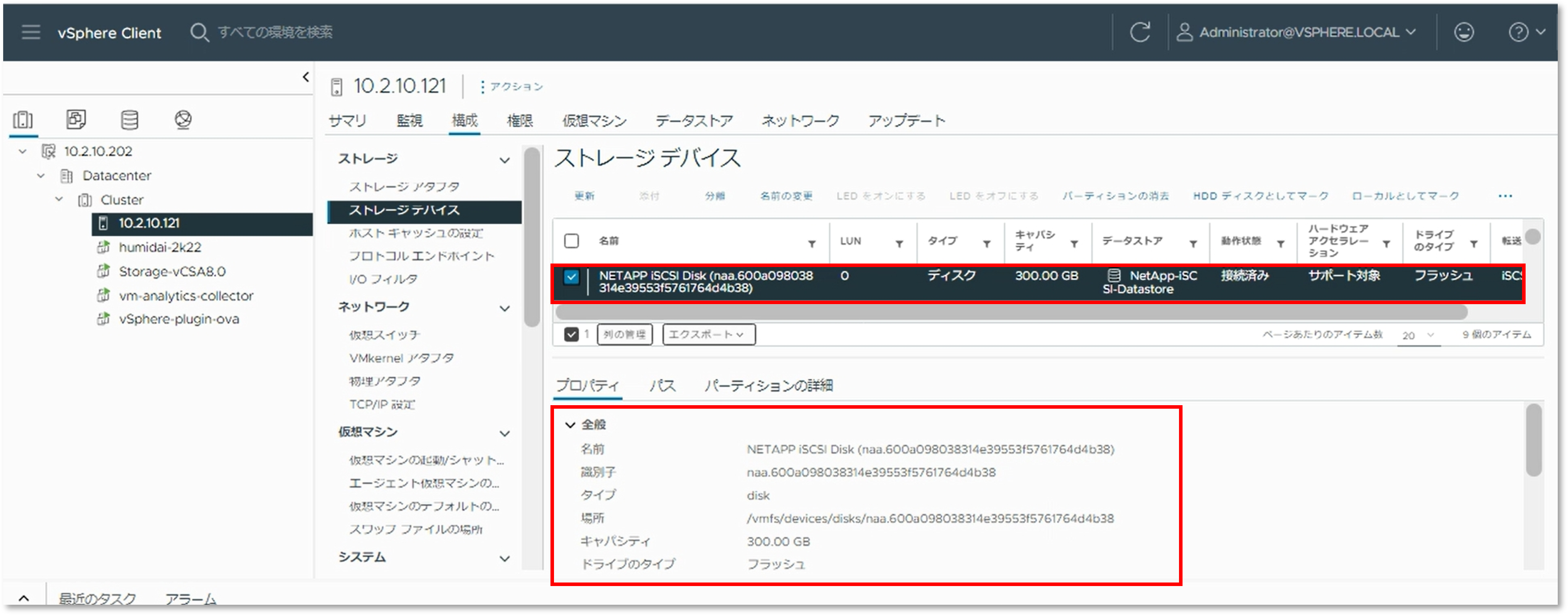

- 「接続対象のESXiサーバー」-「構成」-「ストレージデバイス」からNetApp側で作成したLUNが表示されていることを確認します。

データストアの作成

あとは通常の手順でデータストアを作成するだけです。

こちらについてはFCでもiSCSIでも手順は変わりません。

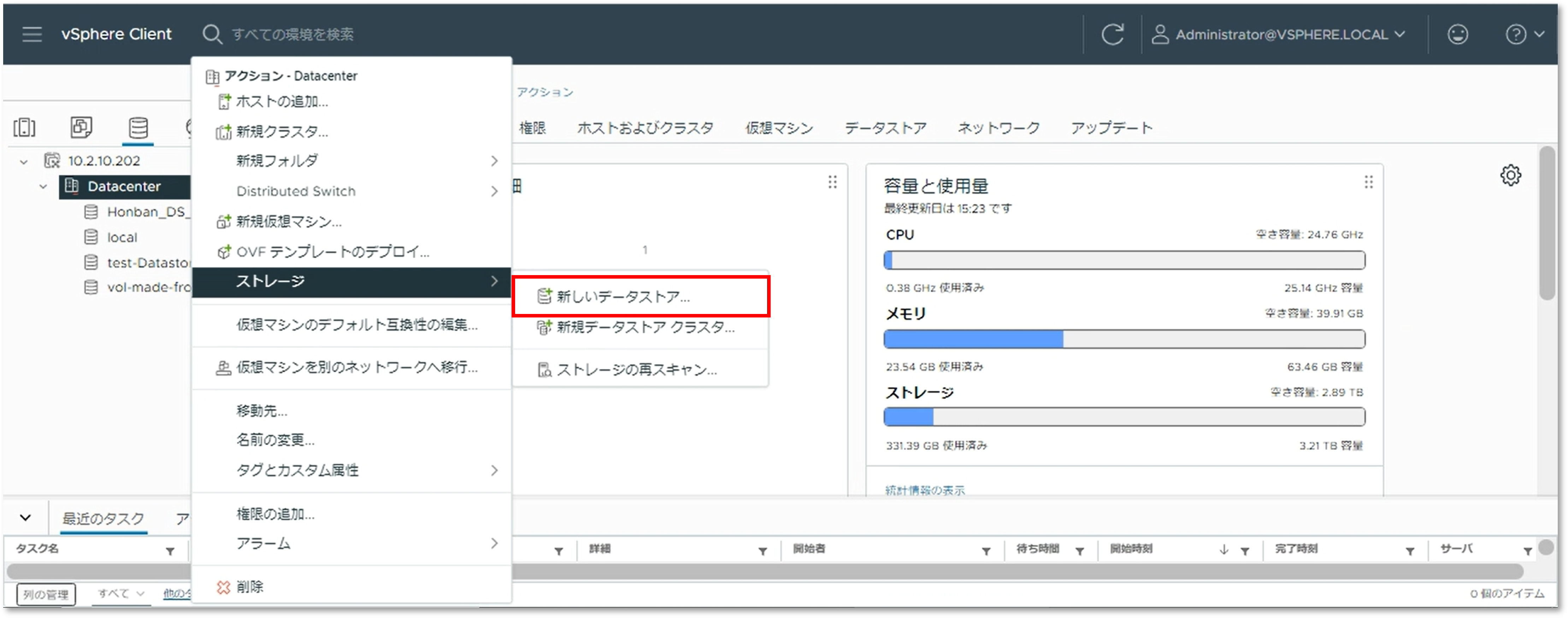

- 「Datacenter」-「ストレージ」-「新しいデータストア」をクリックします。

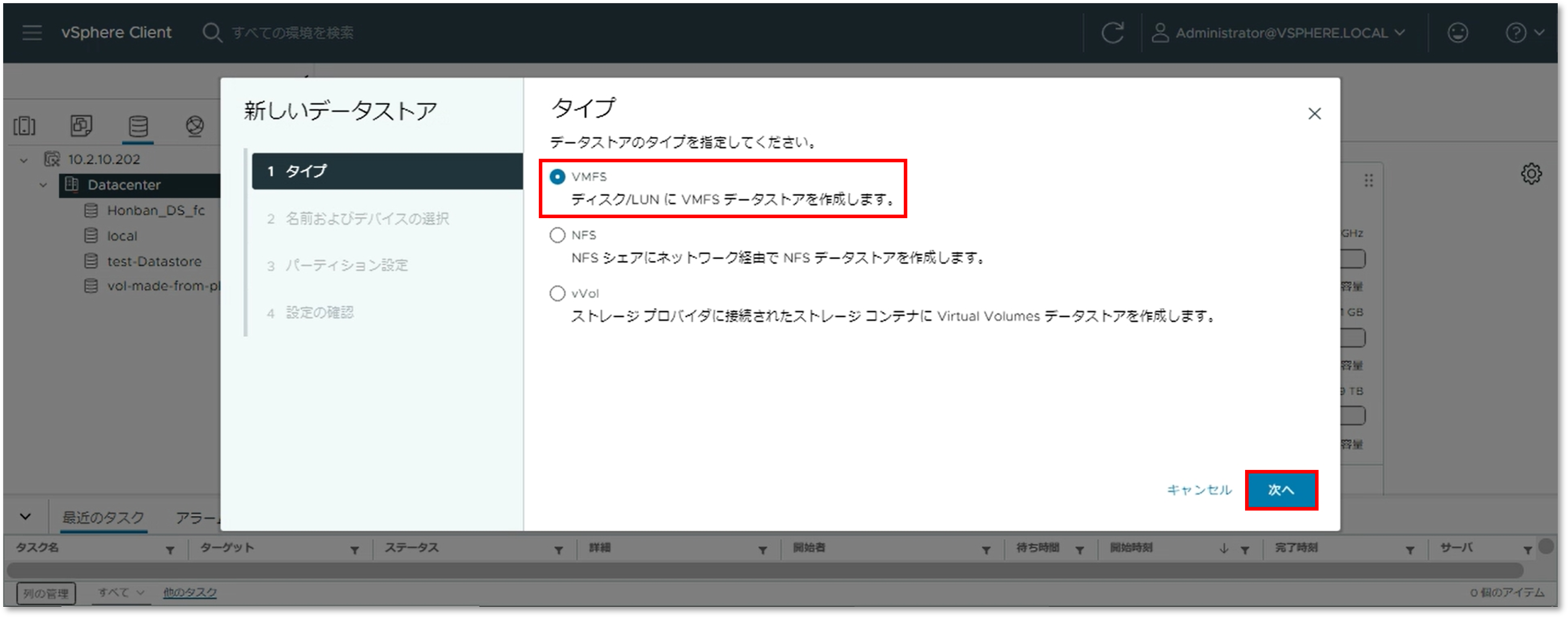

- 「VMFS」を選択し、「次へ」をクリックします。

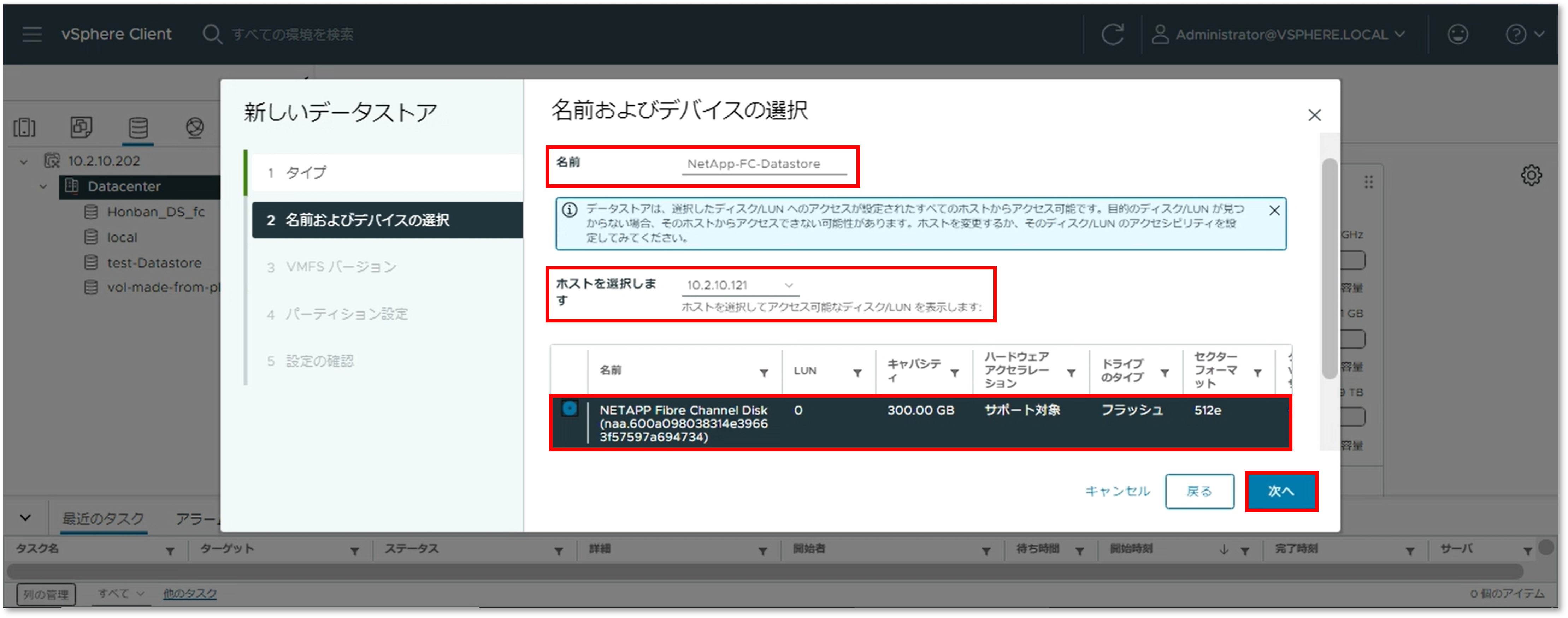

- データストアの名前、作成先のホスト、利用するストレージデバイスを選択し、「次へ」をクリックします。

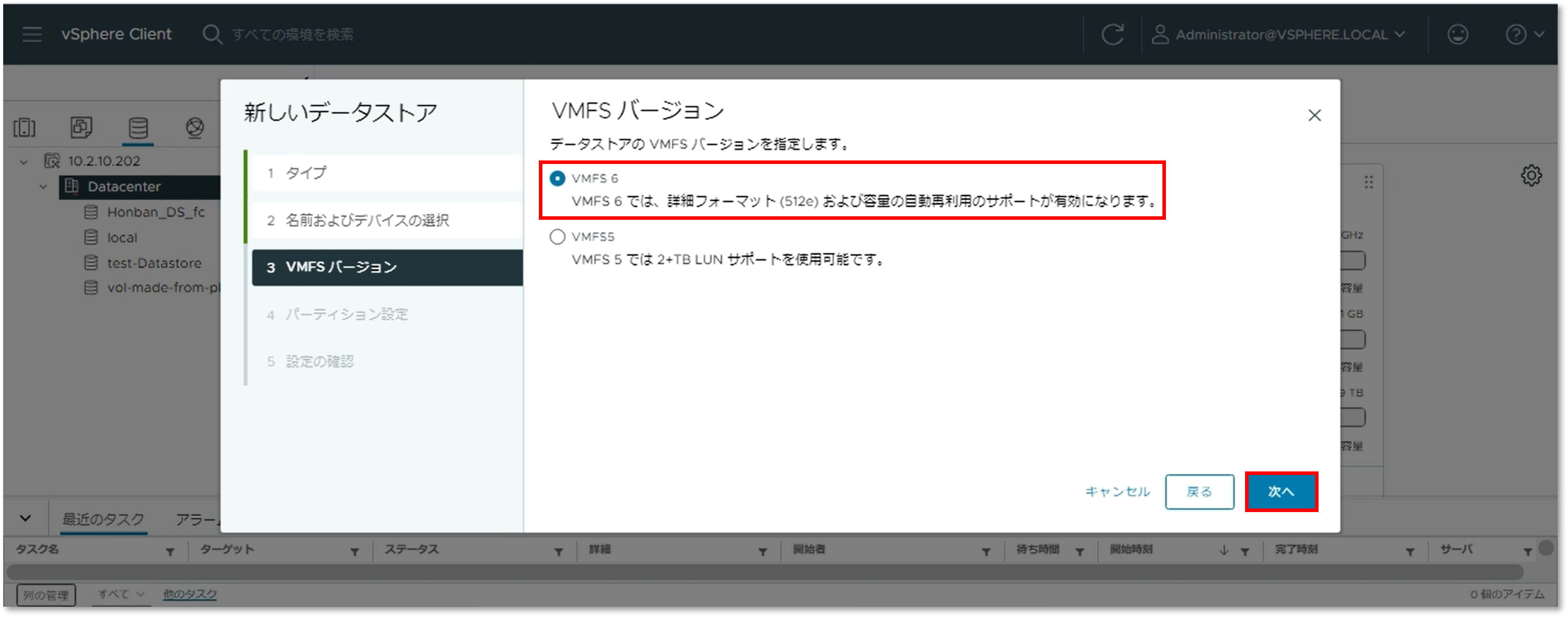

- VMFSのバージョンを選択し、「次へ」をクリックします。

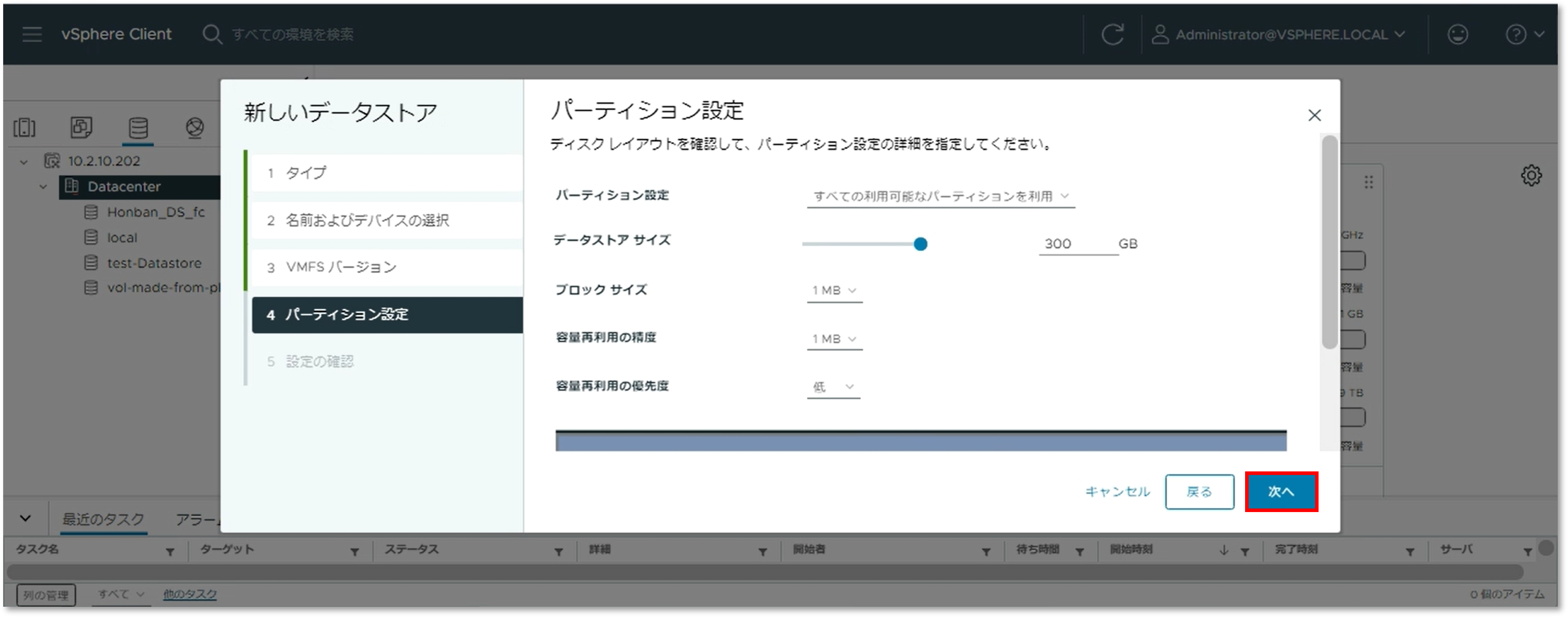

- パーティション設定を指定し、「次へ」をクリックします。

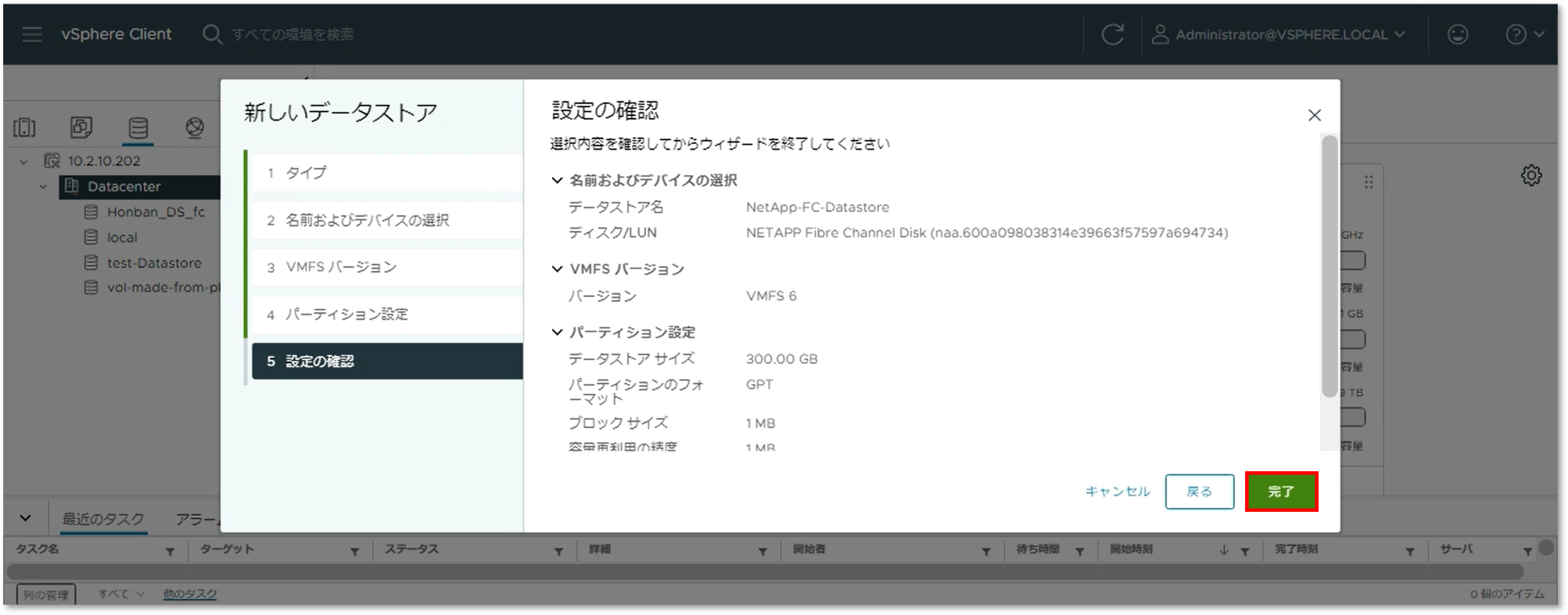

- 各パラメータを確認し、「完了」をクリックします。

- データストアが作成されたことを確認します。

以上でデータストアの作成は完了です。

| まとめ |

【SB C&S NetAppプロモーションTwitterアカウント】

NetAppに関するさまざまな情報を公開しています。

皆様フォロー宜しくお願いいたします。

TwitterアプリからはこちらのQRコードもどうぞ。

他のおすすめ記事はこちら

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第1技術部 2課

河村 龍 - Ryu Kawamura -