※本投稿で紹介される内容は、発表当時のものであり将来のアップデート内容をお約束するものではありません。

こんにちは。SB C&Sの長濱と友松です。

DAY1の速報に引き続き、DAY2の速報もお届けいたします。今年も昨年に引き続き「Run Everywhere」というキーワードが使われております。特に今回は昨今の生成AIビジネスの盛り上がりから、AIインフラとしての情報発信が多く見受けられました。

それでは、DAY2 の速報をダイジェストでご覧ください。

DAY2 Morning Keynoteのダイジェスト

|

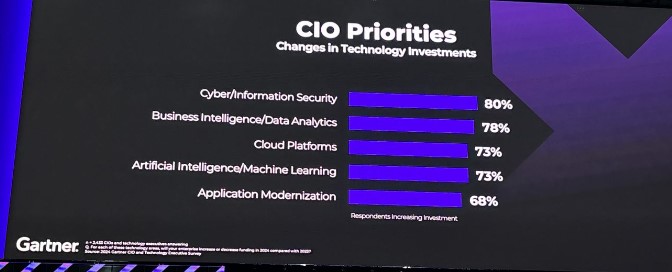

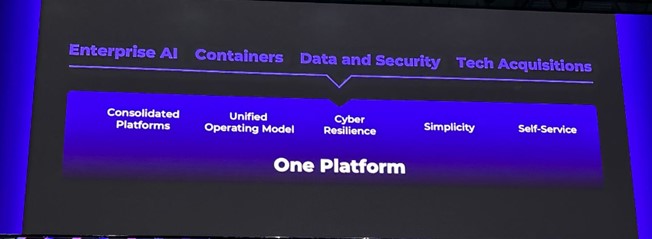

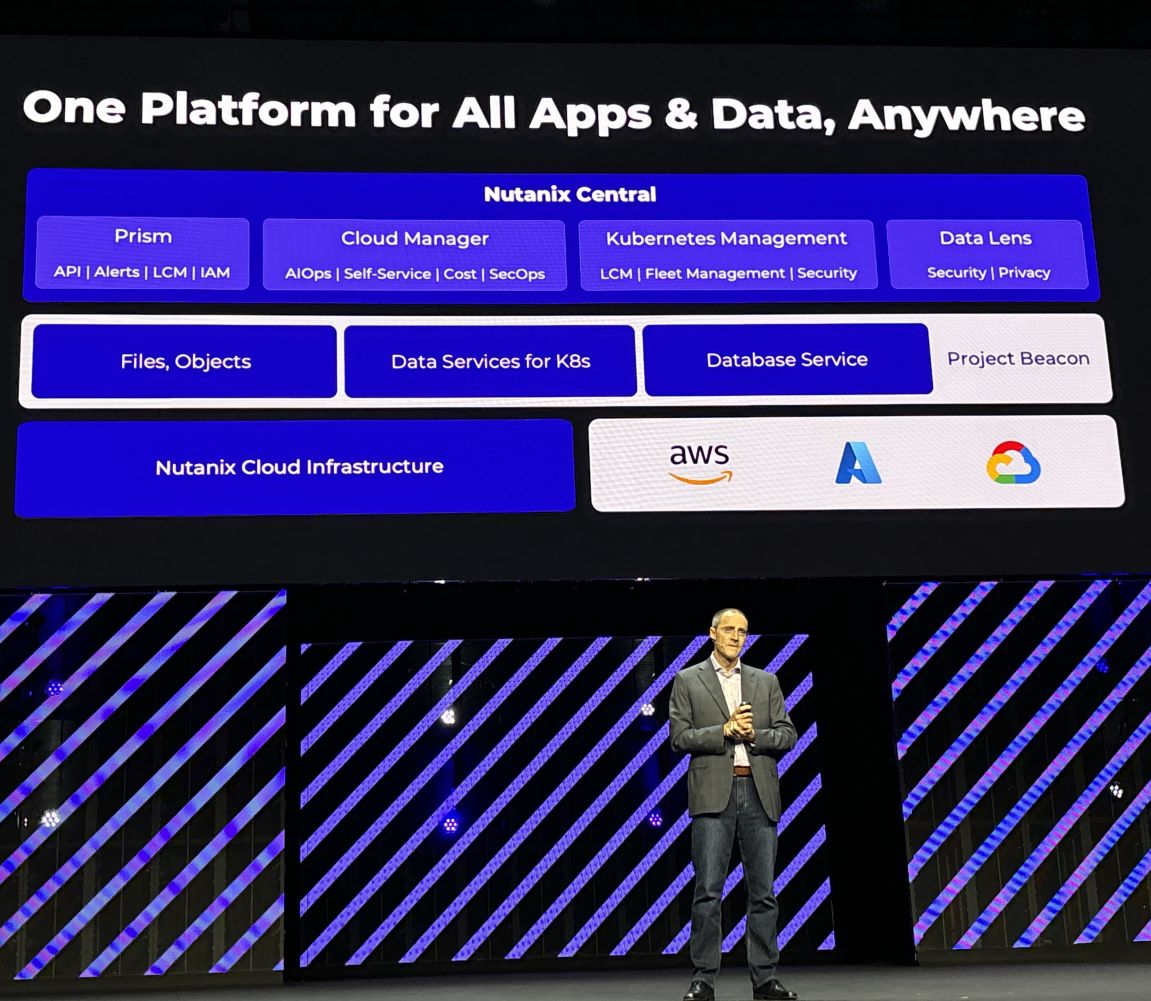

まず始めにNutanix社SVPのLee Caswell氏と、同社で同じくSVPのThomas Cornely氏が登壇しました。 2人は昨今の仮想化界隈の混乱を引き合いに、顧客が新しいワークロードやアプリケーションへの影響を軽減する方法について説明しました。 ガートナーの調査によれば、企業のCIOの優先事項は、「サイバー/情報セキュリティ」、「ビジネスインテリジェンス/データ分析」、「クラウドプラットフォーム」、「AI/ML」、「アプリケーションモダナイゼーション」であった。 従来では、それぞれインフラを分離する必要があったが、Nutanixでは、ファイル・ブロック・オブジェクト・仮想マシン・コンテナを、1つのプラットフォーム上にシンプルに統合する。サイロ化を回避しつつ、様々な課題を解決に導くことこそが、開発者にとって求められるかたちとなる。と語りました。 |

|

|

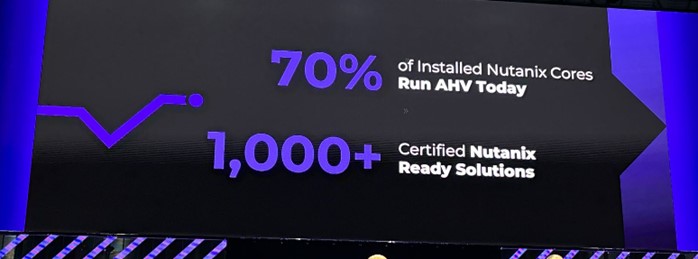

また、今日のNutanixソフトウェアがインストールされた環境の内、70%でAHVが動いており、1000を超えるNutanix Ready認定ソリューションが存在しています。既存システムからNutanix AHVへの乗り換えに不安なお客様にとっては大変心強い実績情報になると思われます。 |

|

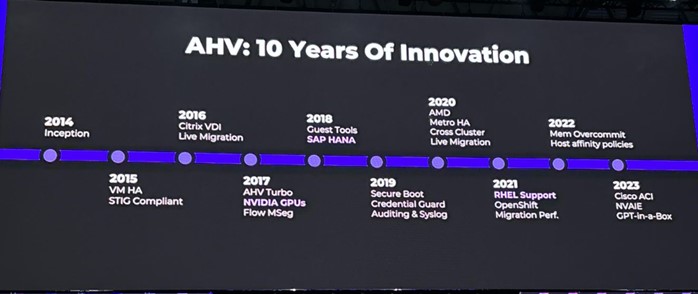

Nutanix AHVの誕生からこれまでの10年間の変遷を振り返り、すでにお客様環境に存在するハードウェアに対する、導入の簡素化にも取り組むことになりました。これはDay1のキーノートでCEOのRajiv Ramaswami氏からも語られていました。 |

|

|

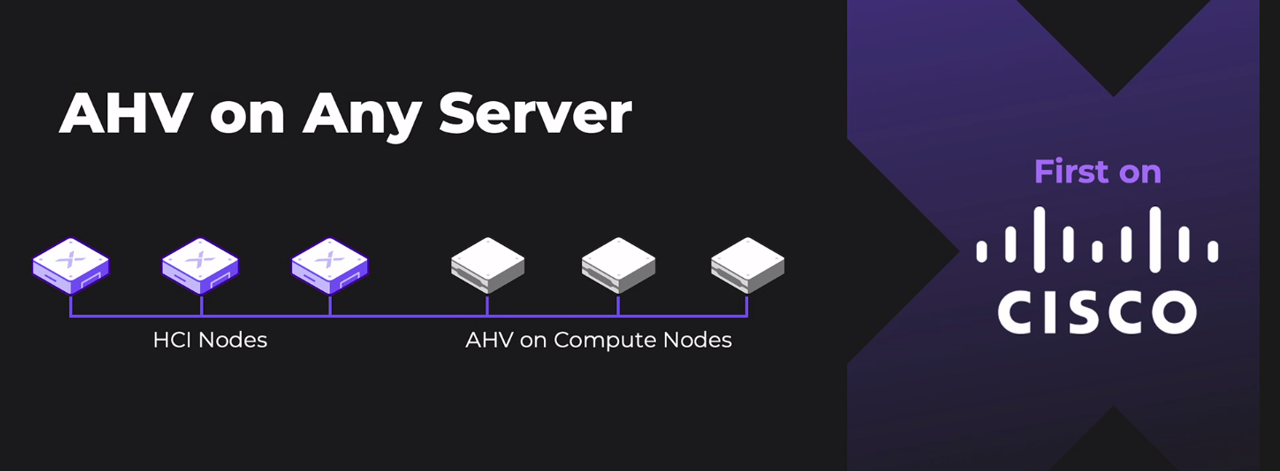

今後は、既存サーバーの再利用や、大規模環境にむけたブレードサーバーのサポートなどもサポート対象としていく計画のようです。 取り組みの1つとして、VMware vSAN Ready Nodeへの、Nutanix HCIの導入を目指すとのことです。 サーバーについては、「AHV on Any Server」としてCiscoのブレードサーバーなどもサポート対象となると説明されていました。 既存IPストレージの再利用として「NCP for Dell PowerFlex」があらためて説明されました。内容につきましてはDay1の記事をご覧ください。 現時点では、Nutanix専用アプライアンスモデルやNutanix社の認定構成などインストールできるサーバーは限定的ですが、時間をかけて徐々に互換性を拡大していくものと思われます。 |

|

|

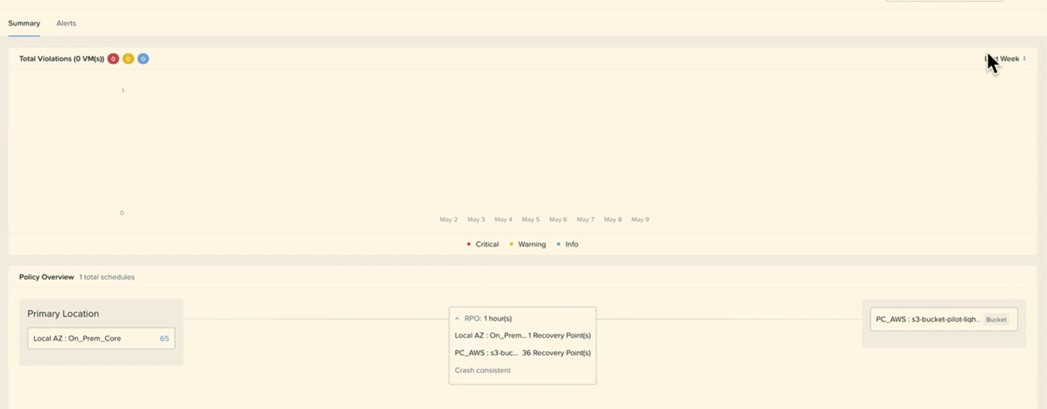

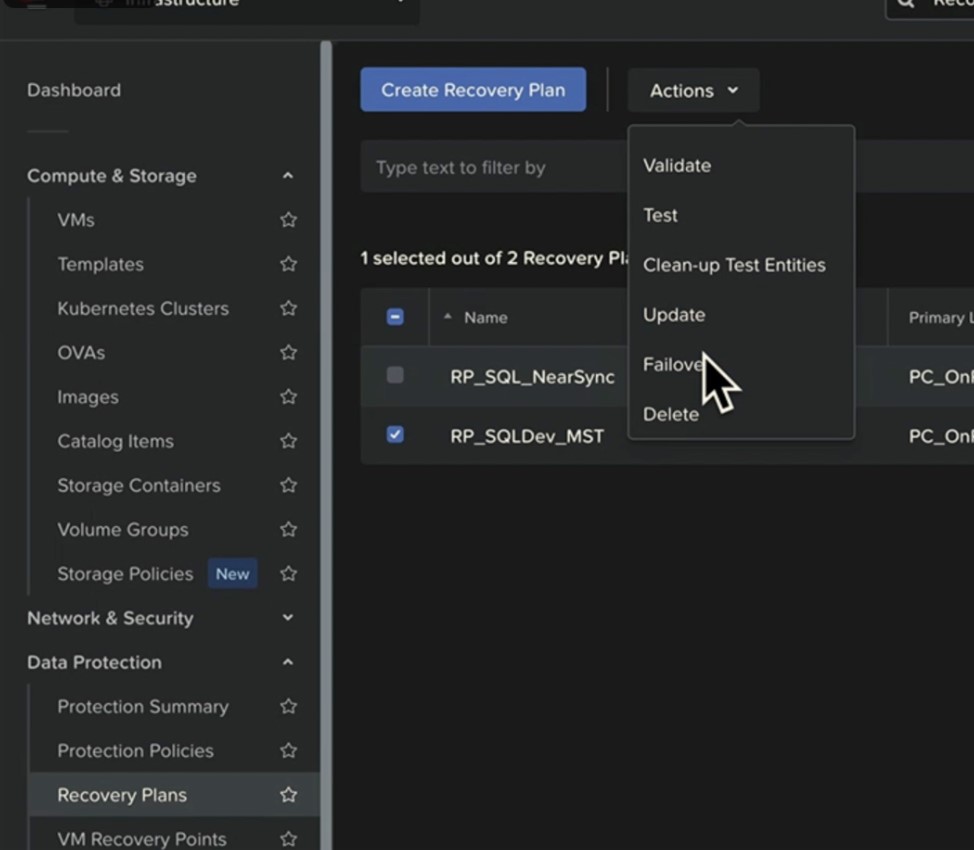

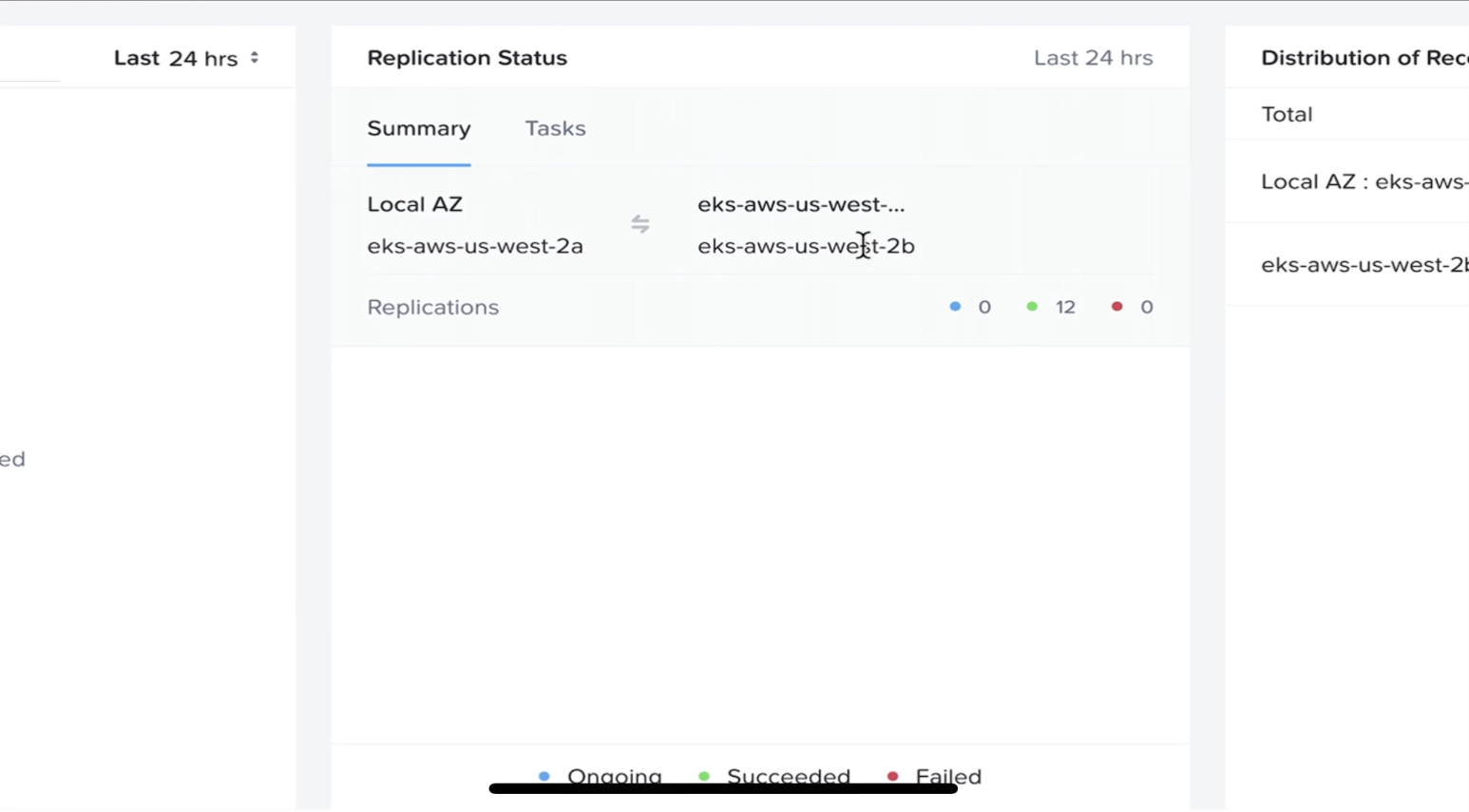

ここからは純粋なNutanix機能アップデートの紹介に話が戻ります。 今回、メトロアベイラビリティによる2サイト間でのデータ同期だけでなく、3つ目のサイトへのAsync DRによる非同期レプリケーションに対応しました。これによりアプリケーションの可用性がさらに向上します。 |

|

|

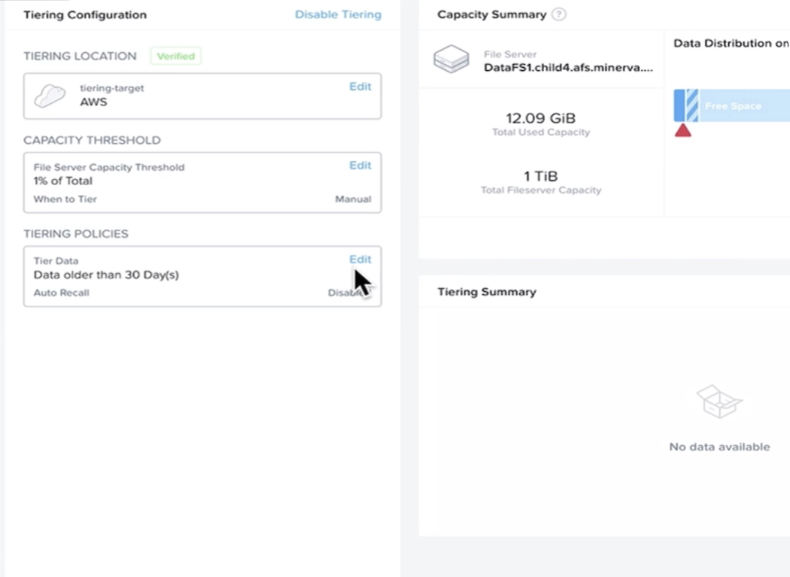

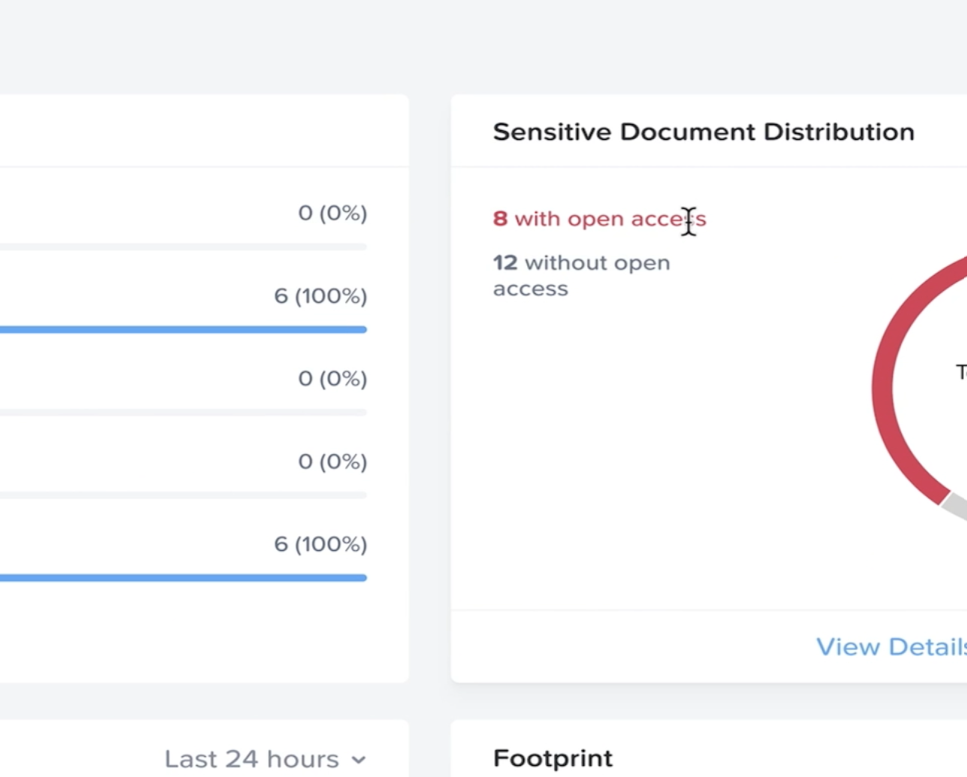

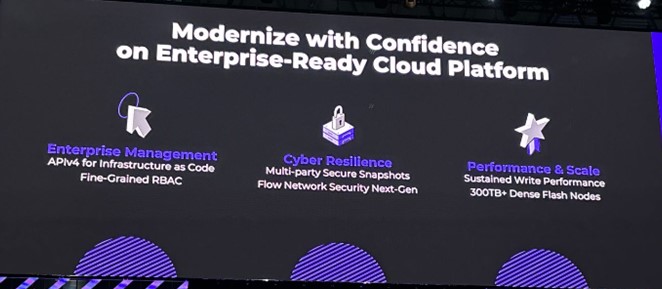

続いて、エンタープライズ クラウドプラットフォームにむけた、機能拡張や新機能の紹介です。これらの一部は、先日リリースされたAOS 6.8時点ですでに提供を開始されています。 Enterpriseレベルの管理

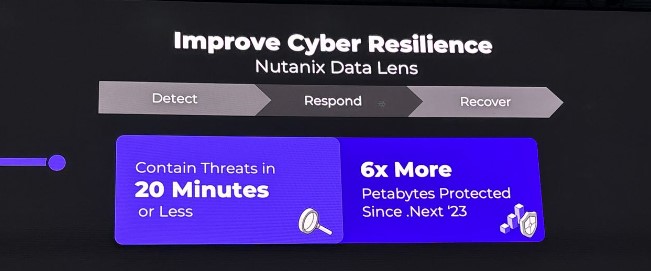

サイバー攻撃からの保護/回復

パフォーマンスと拡張性の向上

AOS 6.8は、従来のSTSよりサポート期間の長いeSTSとしてリリースされており、本ブログ執筆時点では2025年8月までサポートされる予定となっています。 AOS 6.8 (eSTS) Release Notes |

|

|

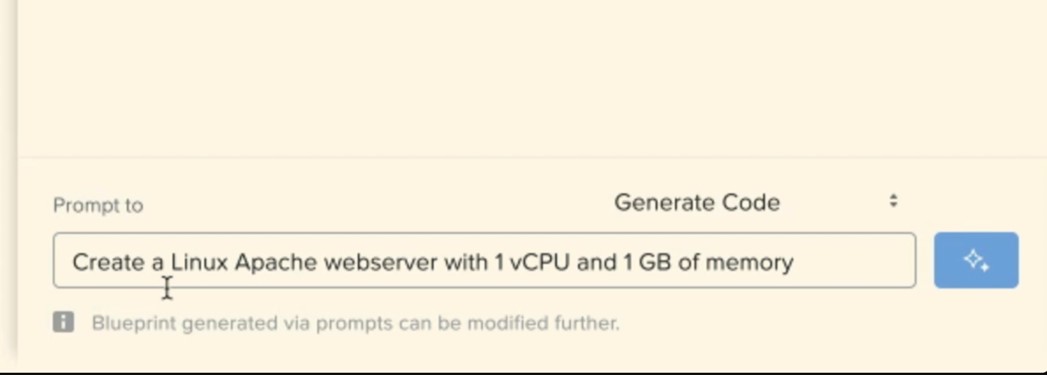

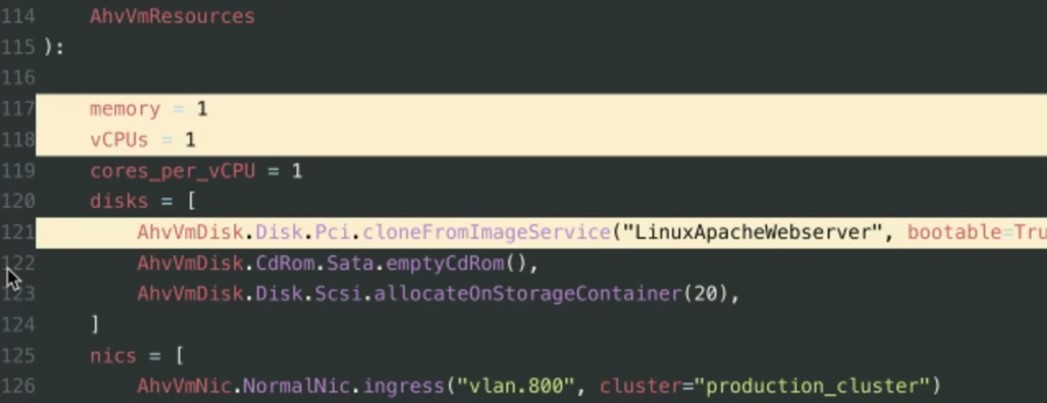

ここで、Automation Co-Pilotについての実機デモが行われました。 Automation Co-Pilotは、Self-Service(旧:Calm)によるアプリケーション展開の自動化を補助する機能であり、チャットで指示することでSelf-Service独自言語(Calm DSL)によるコードが生成されます。つまり、利用者がゼロからコードを書かずとも、やりたいことを指示するだけでコード化して実行できるようになる機能です。 デモでは、「1つのvCPUと1GBのメモリを持つLinuxのApache Webサーバーを作成」といった指示すると、数秒後にはそれを実装するコードが生成されていました。これにより、難しく捉えられがちなInfrastructure as Code (IaC) による管理が容易になります。 |

|

|

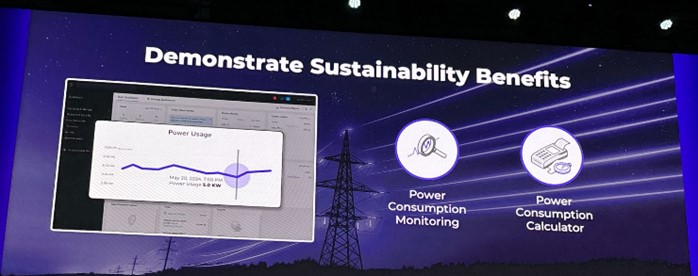

Power Consumption Monitoring および Power Consumption Calculator カーボンニュートラルの観点からNutanixの消費電力をリアルタイムで監視したり、予測を見ることが可能になります。 |

|

|

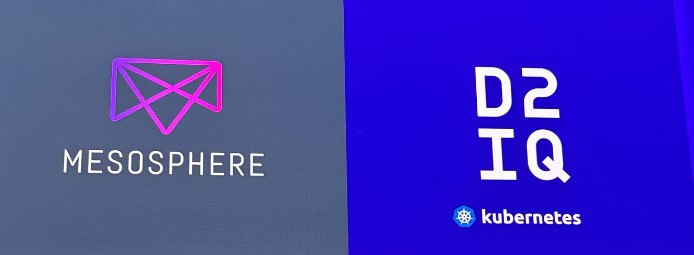

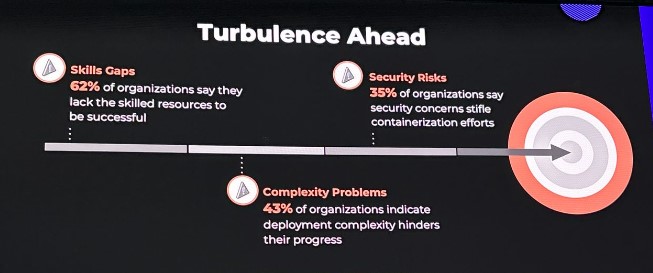

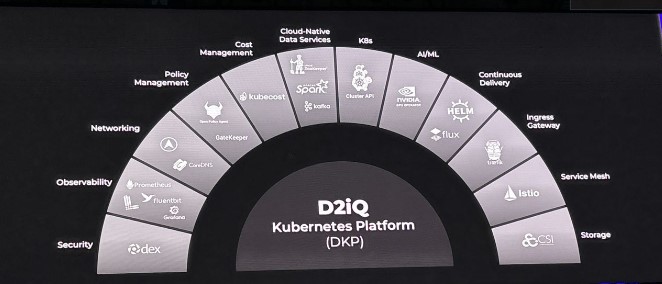

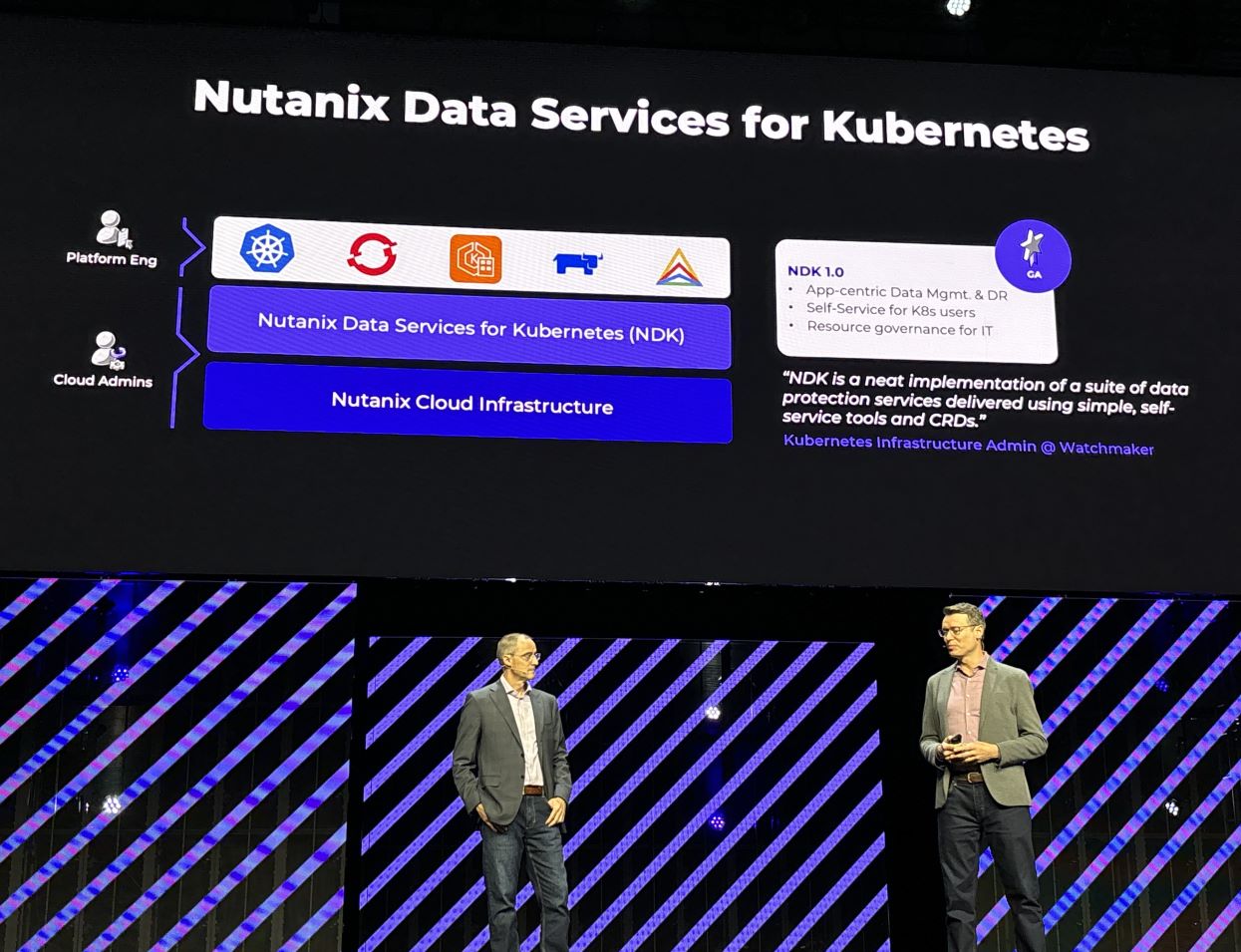

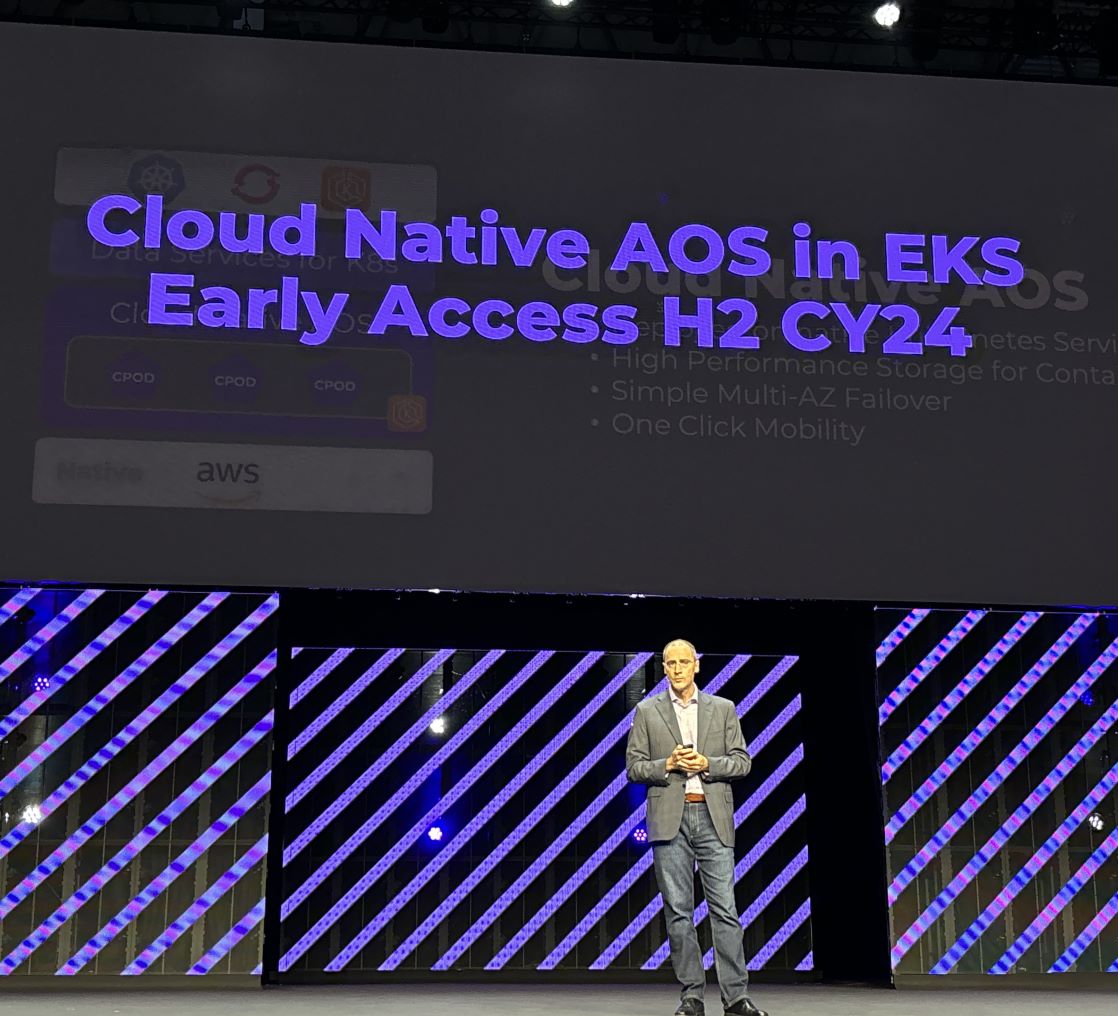

Kubernetesが広く採用される中で、エンジニアのスキル不足やセキュリティリスク、管理の複雑さといった課題があります。そこでNutanixは、Day2オペレーションまわりの強化をコンセプトとしたD2iQ(D2iQ Kubernetes Platform)を買収しました。 これはNutanixに統合され、デプロイ、セキュリティ対応、管理、アップグレード機能をシンプルに備えたCNCF準拠のKubernetesのプラットフォームである、Nutanix Kubernetes Platform (NKP) として新たに発表されました。 |

|

|

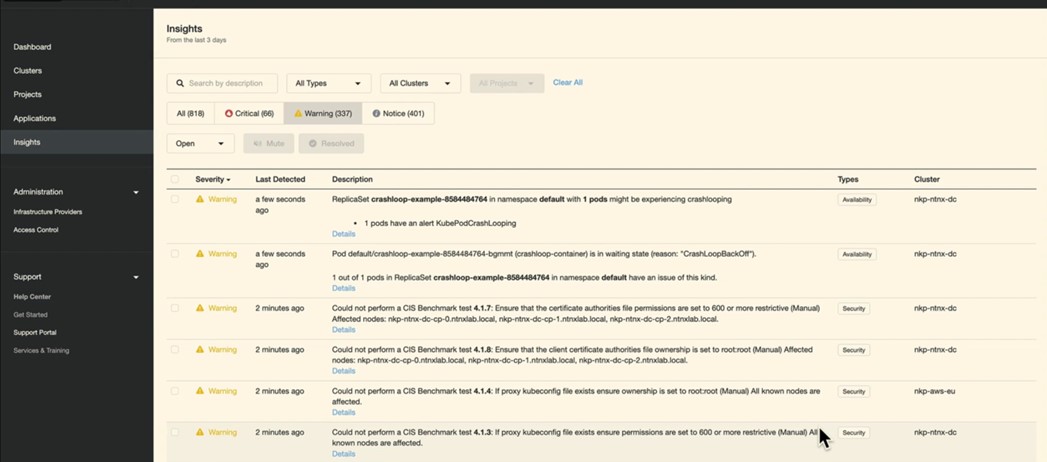

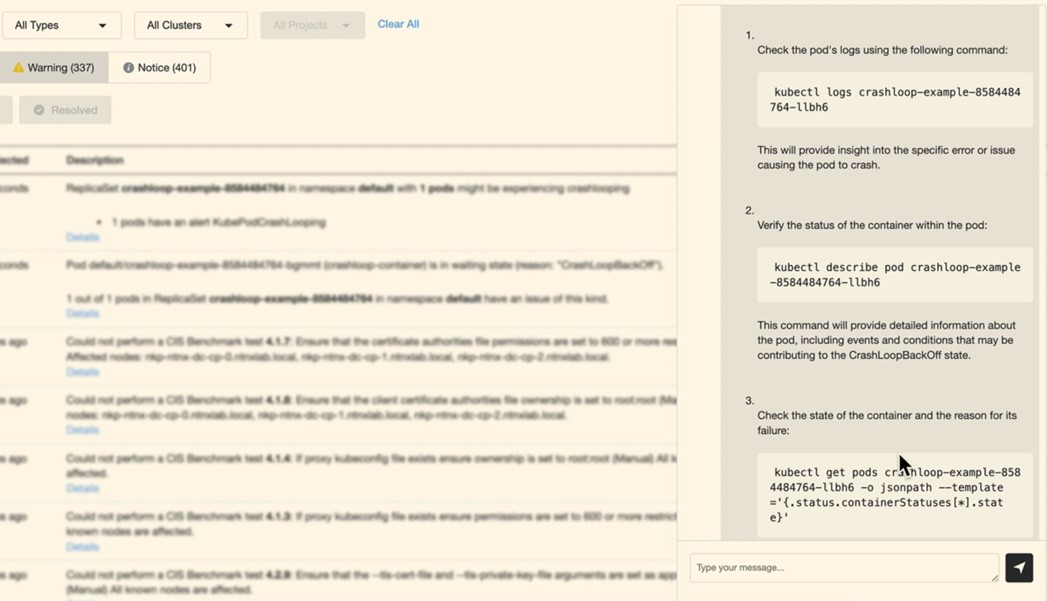

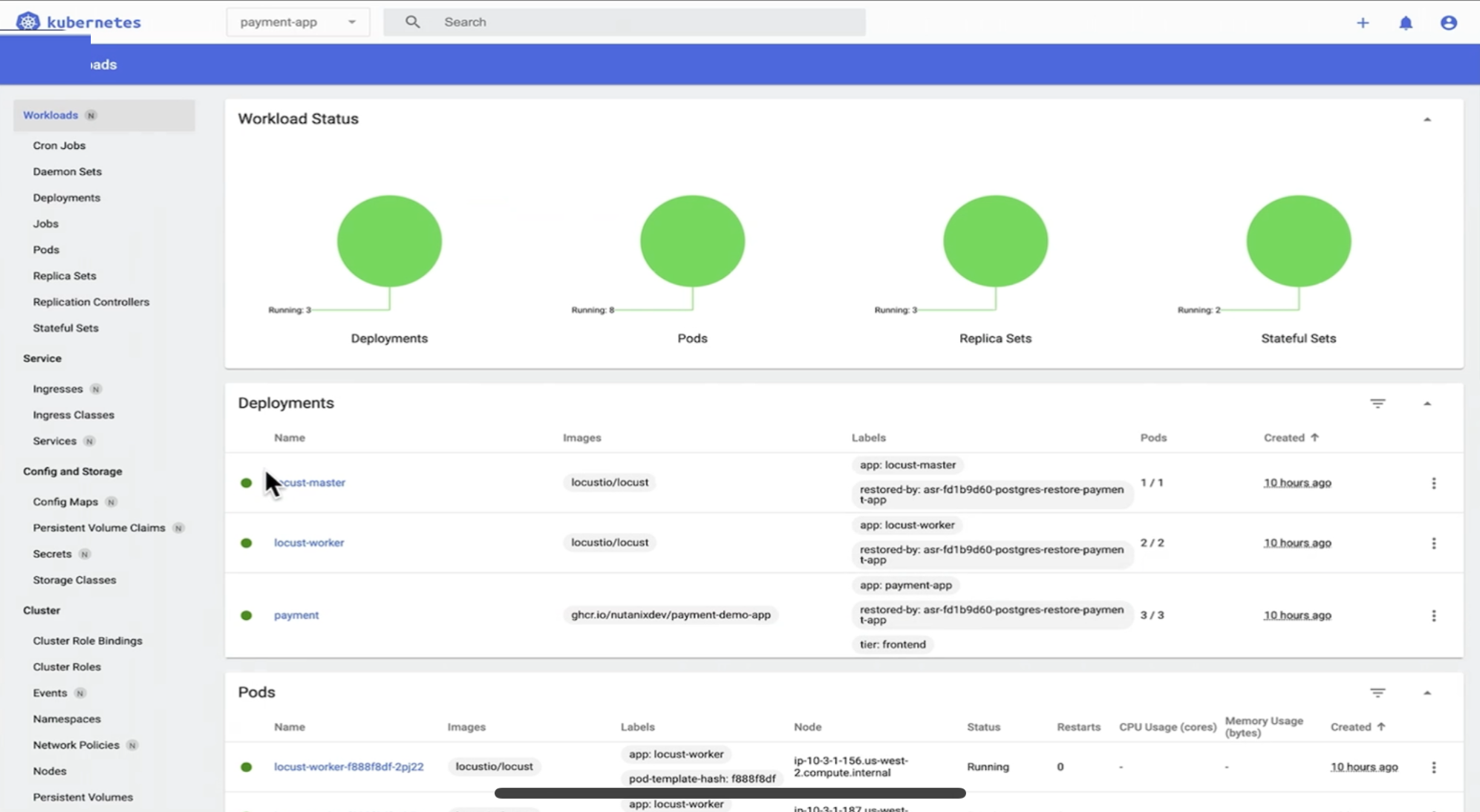

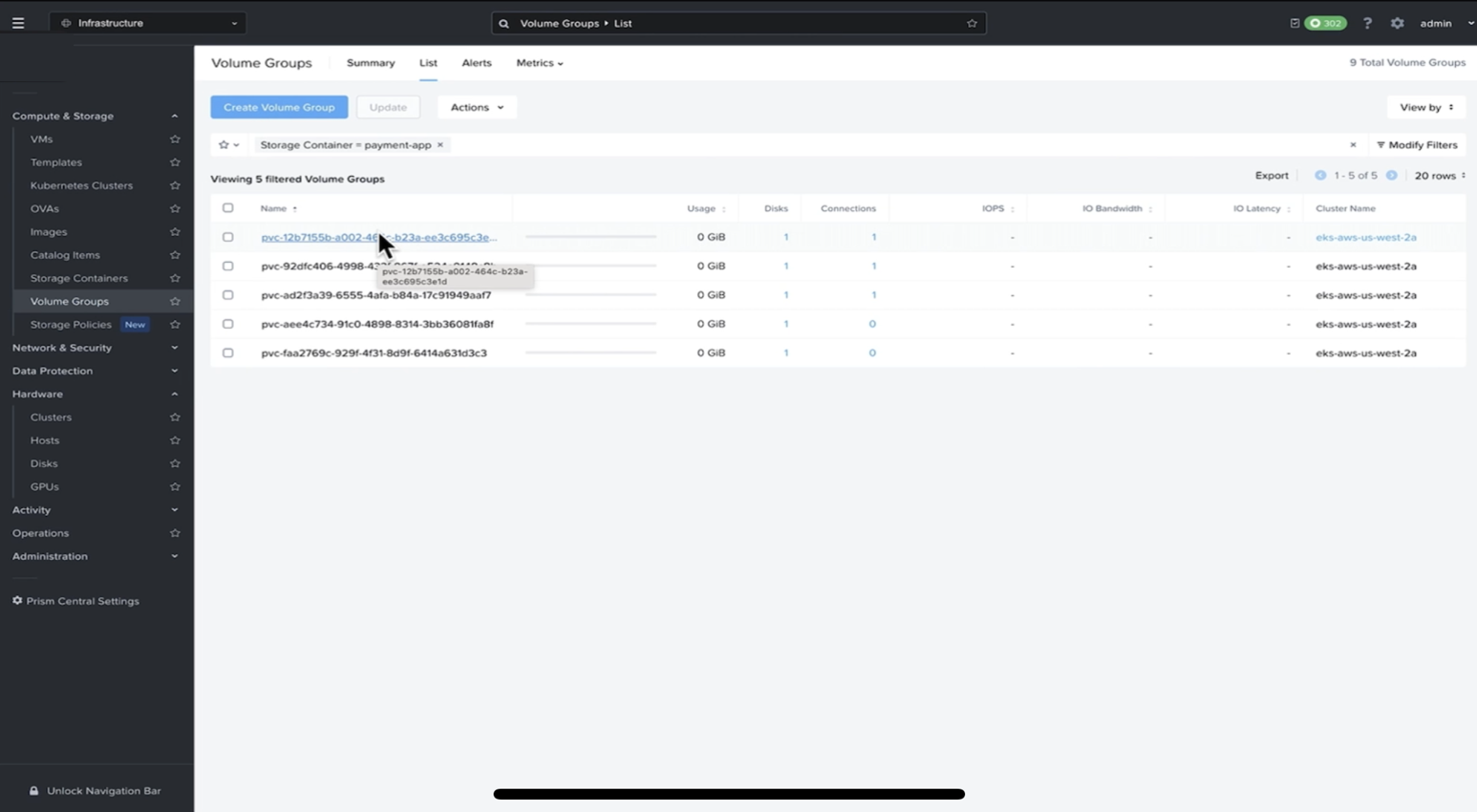

ここで実機デモとなり、実際のNKP画面操作が紹介されました。 NCI、AWS、Azure横断でKubernetesクラスタを管理し、コンテナレベルでのセキュリティリスクを一元的に把握できます。また、管理者がチャットウインドウにPodのエラーメッセージについて質問することで、生成AIによって推奨手順となる一連のコマンドやドキュメントのリンクが提案され、容易に課題解決できる様子を見ることができました。 |

|

最後にAIの強化についての話です。 |

|

|

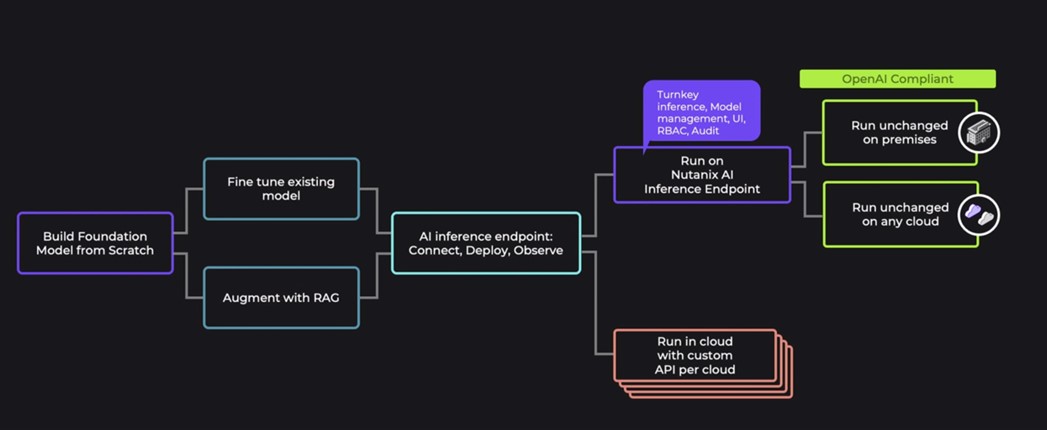

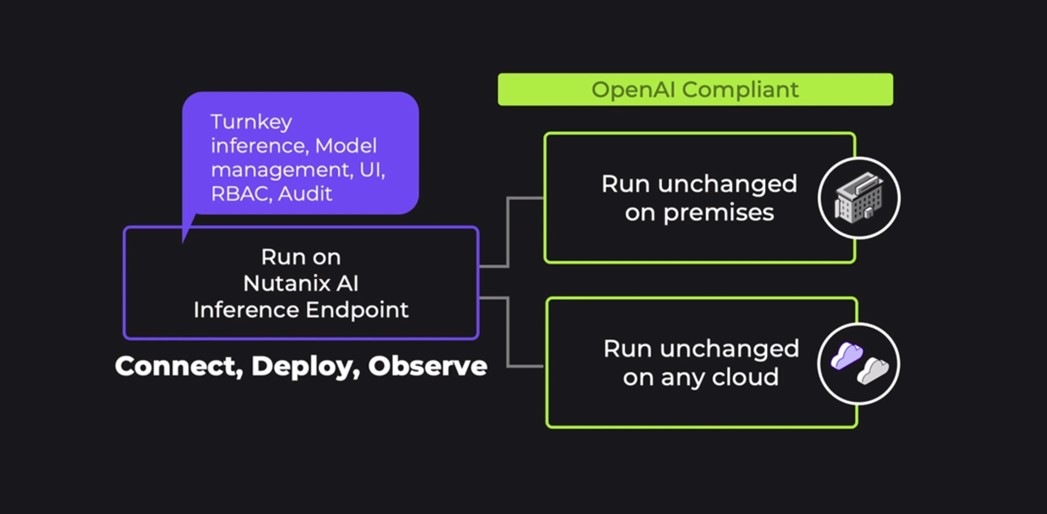

GPT-in-a-Box 2.0で新たに提供される、Nutanix AI Inference Endpoint(AI推論エンドポイント)が紹介されました。 Nutanix AI Inference Endpointは、AIによる推論やモデル管理のGUI操作が可能であり、ロールベース アクセス制御、監査、ダークサイトのサポートなども備えたターンキー ソリューションです。 このインタフェースを用いることで、Nutanix環境で生成AIアプリケーションを実行、管理、保護できます。また、ここでデプロイされるモデルはOpenAIとの互換性があり、変更なく他のオンプレミスやクラウドでも利用可能となります。 |

|

|

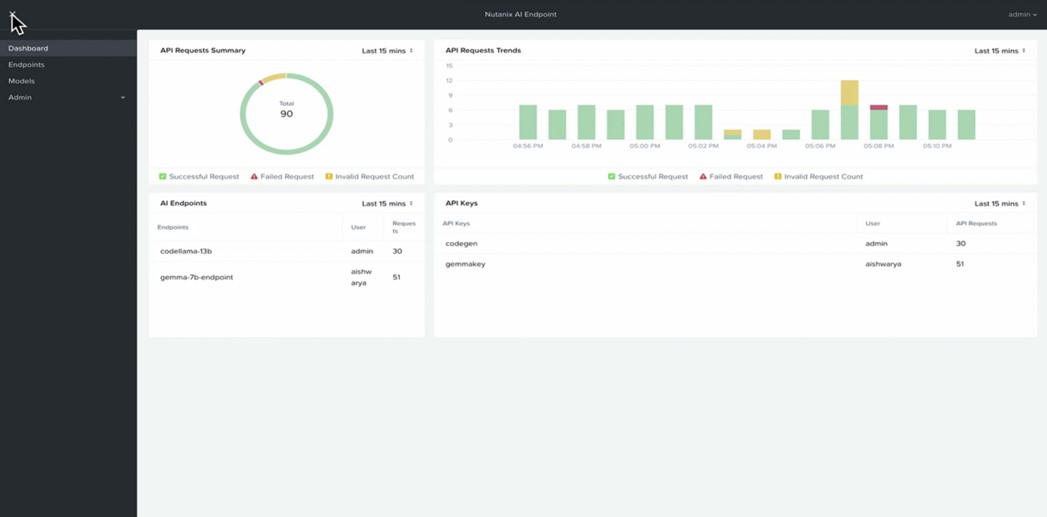

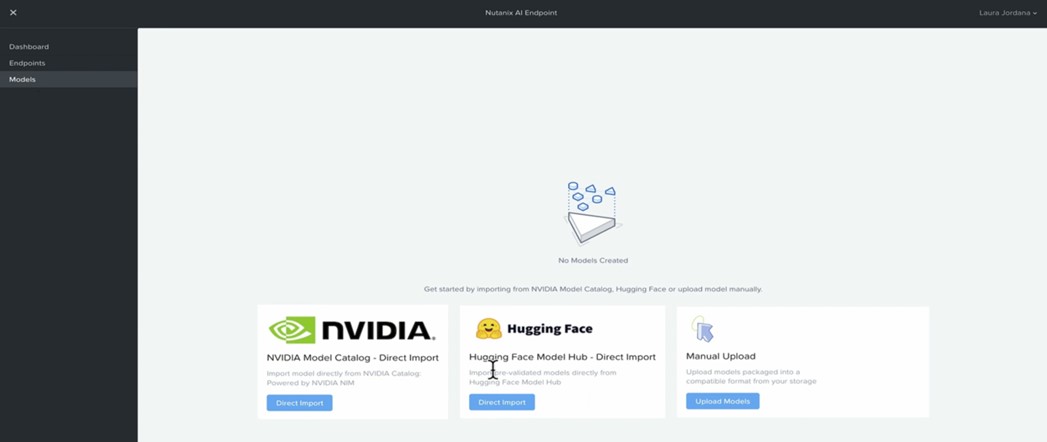

Laura氏のデモでは、実際にNutanix AI Inference Endpointにログインし、GUIでのモデルの統合管理や、推論APIエンドポイントのリクエストが可視化されたボード、実行環境となるKubernetesクラスタの表示、RBACによる管理者とユーザそれぞれの画面などが紹介されました。 この GUI では、NVIDIA のモデル カタログや、Hugging Face Hub からモデルをダウンロードできます。デモでは、Hugging Face Model HubからのAIモデルのダウンロード、新たな生成AIアプリケーションをデプロイし、チャットアプリケーションから利用する流れが実演されました。 最後にMano氏は今後の展望について、ファイルの速度を上げることや、GPUダイレクトのようなインフラストラクチャ機能を追加する予定だと語りました。 |

|

次回のお知らせ

イベントの最後には、毎度おなじみ次回の.NEXTの開催地が発表されますが、次回の .NEXT 2025 はアメリカの東海岸のどこかになりそう、とのことです。近いうちに詳細が決まるようです。お楽しみに。

今回のイベントで発表された内容の詳細について、SB C&S主催のフィードバックセミナーにて皆さまに直接お伝えしたいと思います。

今回は、東京、福岡、大阪の3拠点で実施します。お申し込みは以下から行うことが可能です。

Nutanix .NEXT2024 フィードバックセミナーお申し込みはコチラ

日程

- 6/6(木)東京開催

- 6/10(月)福岡開催

- 6/13(木)大阪開催

他のおすすめ記事はこちら

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第1技術部 1課

友松 桂吾 - Keigo Tomomatsu -

DC運用や留学などの経験を経て2019年にSB C&S入社。好きなことは料理とお酒。嫌いなことは睡眠不足。

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第1技術部 1課

課長

長濱 歳也 - Toshiya Nagahama -

◇◇◇執筆書籍◇◇◇

・(2019年5月)Nutanix Enterprise Cloud クラウド発想のITインフラ技術

・(2017年4月)Nutanix Hyper Converged Infrastructure入門