こんにちは!

今回は、GitLab(ギットラボ)という開発者向けサービスの基本的な使い方を、エンジニアだけでなく非エンジニアの方にもわかりやすく紹介します。

GitLabはGitというバージョン管理システムを中心に、ソースコード管理から課題管理(Issue)、コードレビュー(Merge Request)、CI/CD(継続的インテグレーション/デリバリー)まで、開発に欠かせない多くの機能が備わったプラットフォームです。

この記事ではクラウド版の GitLab.com(インストール不要ですぐ使えるウェブサービス)を例に、アカウント登録からプロジェクト作成、ファイルの追加、IssueやMerge Requestの使い方まで、一通りの流れを紹介します。

※このブログは2025年8月時点での情報になります。

最新の手順については公式ドキュメントも併せてご確認ください。

GitLabとは?何ができるの?

GitLabは、一言でいうと「ソフトウェア開発のためのオールインワンな共同作業プラットフォーム」です。プログラムのソースコードをGitでバージョン管理できるだけでなく、開発に必要な様々な機能が統合されています。

例えば、プロジェクト内のタスクを管理するIssue(イシュー)機能、コードの変更をレビューして取り込むMerge Request(マージリクエスト)機能、さらにCI/CDパイプラインを用いた自動テスト・デプロイまで、GitLabだけで幅広い工程をカバーできます。

また、GitLabでは自社サーバーにインストールして使えるエディションもあり、企業内での利用にも適しています。

まずは、GitLab.comという公式のクラウドサービス上で、誰でも無料でサインアップして自分のプロジェクトを始めることができますので触ってみてください。

本ブログでは、GitLabアカウントを作成し、プロジェクトを作ってファイルを登録し、IssueやMerge Requestを使ってみるという流れをご紹介します。

アカウント作成手順

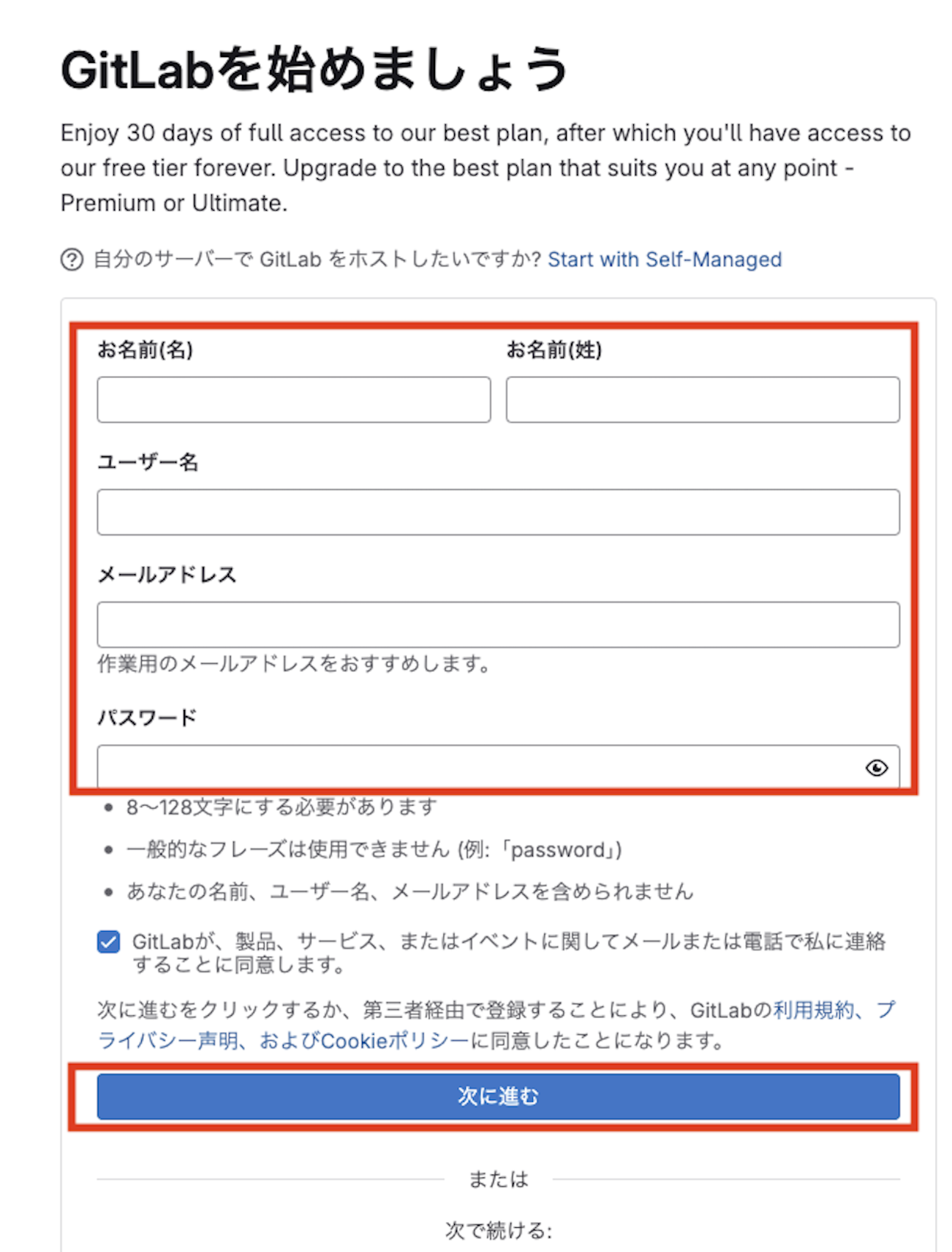

GitLabを利用するためのアカウントを作成しましょう。以下の手順で進めます。

- GitLab公式サイトにアクセス: ブラウザで GitLab com にアクセスします。トップページ右上にある 「Get trial」ボタンをクリックしましょう。

- ユーザー登録: アカウント作成ページが表示されます。名前やユーザー名、メールアドレス、パスワードなど必要事項を入力してアカウントを作成します。(GoogleアカウントやGitHubアカウントでサインアップすることも可能です)。画面の案内に従って進み、登録したメールアドレスの確認(認証コード入力)も行います。

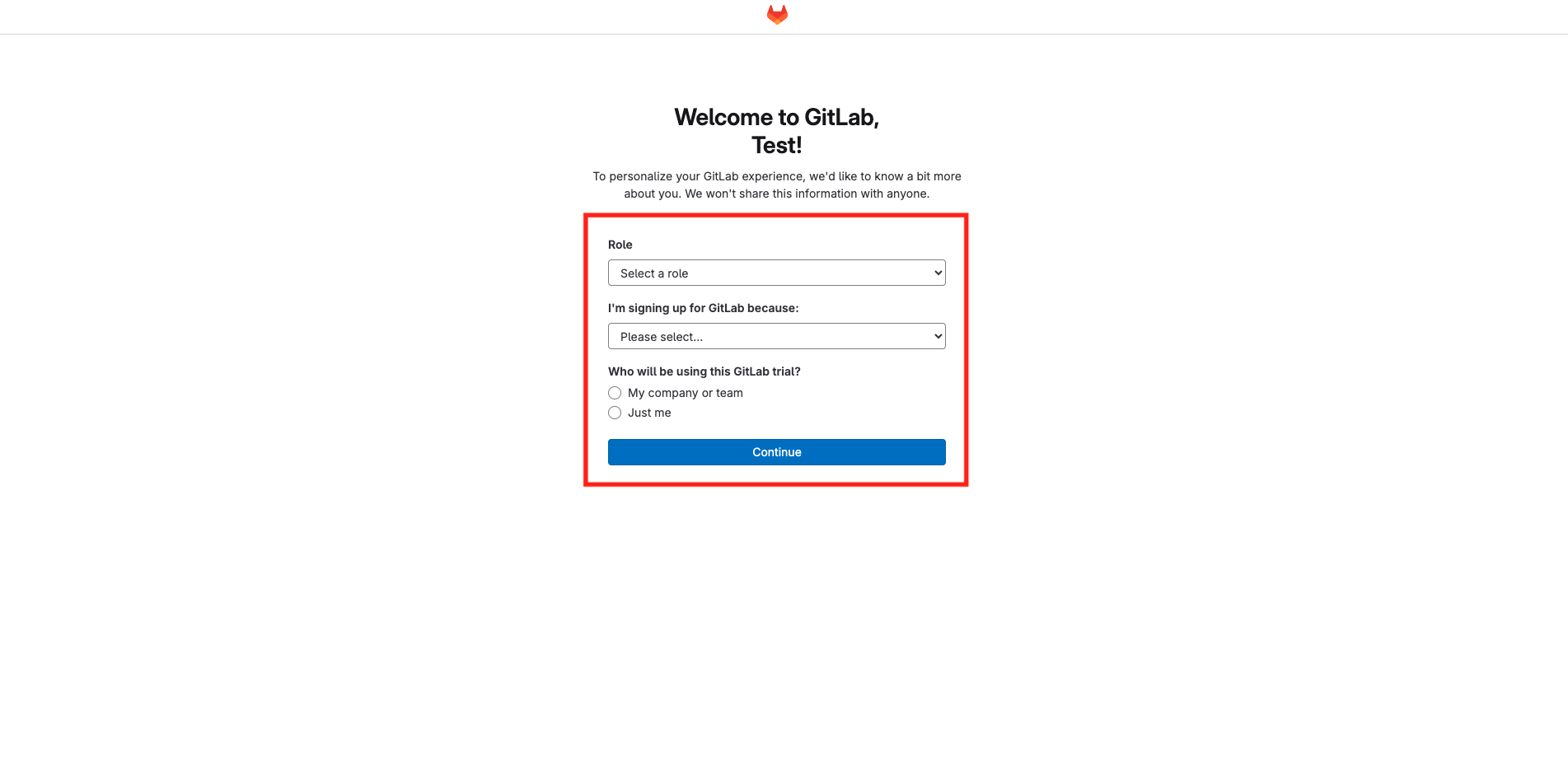

- 初回ログインとセットアップ: 「Welcome to GitLab」と表示されれば登録完了です。その後、いくつか使い方に関する質問画面が表示されることがありますが、役職や利用目的など簡単なアンケートに答えて進めてください(スキップも可能です)。

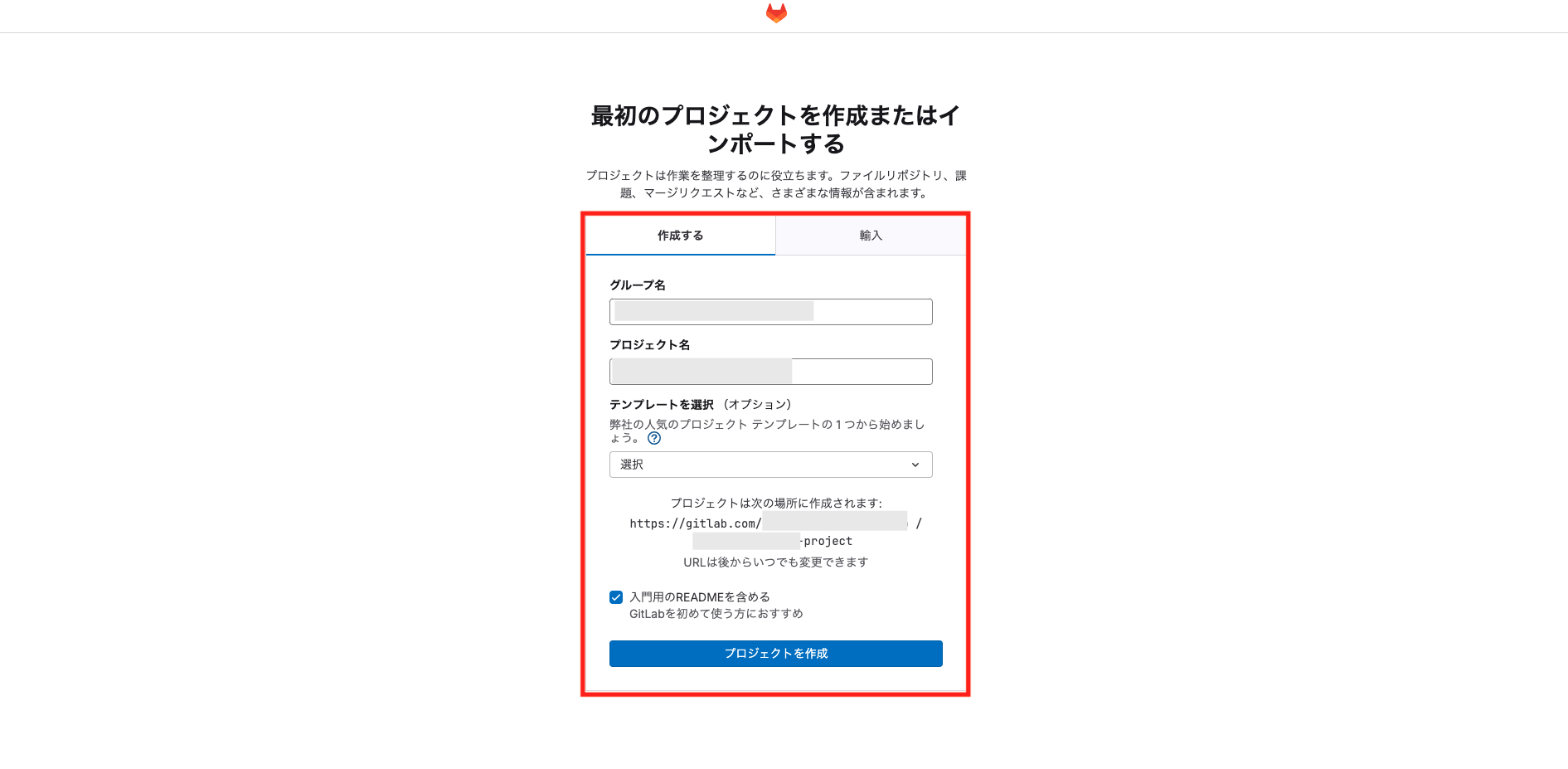

質問回答後、最初のグループ名やプロジェクト名を入力する画面になる場合がありますが、ここは後からでも設定できるので、一旦デフォルトのまま進めてもOKです。

- プロフィール設定(任意): アカウント作成後、右上のプロフィールアイコンから 「Edit profile」(プロフィール編集)を開き、必要に応じてプロフィール情報を設定できます。例えば表示名やタイムゾーンを自分に合わせて変更できます。

また、言語設定もここで変更できます。GitLabのUIは日本語にも対応しているので、英語が不安な方は 「Preferences」 タブで言語を Japanese(日本語)に変更することをお勧めします。画面のメニューやメッセージが日本語になり、初心者の方でも操作しやすくなります。 - 以上でGitLabのアカウント準備は完了です。それでは次に、実際にコードを管理する「プロジェクト」を作成してみましょう。

プロジェクトを作成する

プロジェクトとは、Gitリポジトリ(ソースコード等の保管場所)の単位のことです。GitLabではプロジェクトを作成することで、そこにファイルを追加したり、IssueやMerge Requestを管理したりできるようになります。ここでは、新しくプロジェクトを作る手順を説明します。

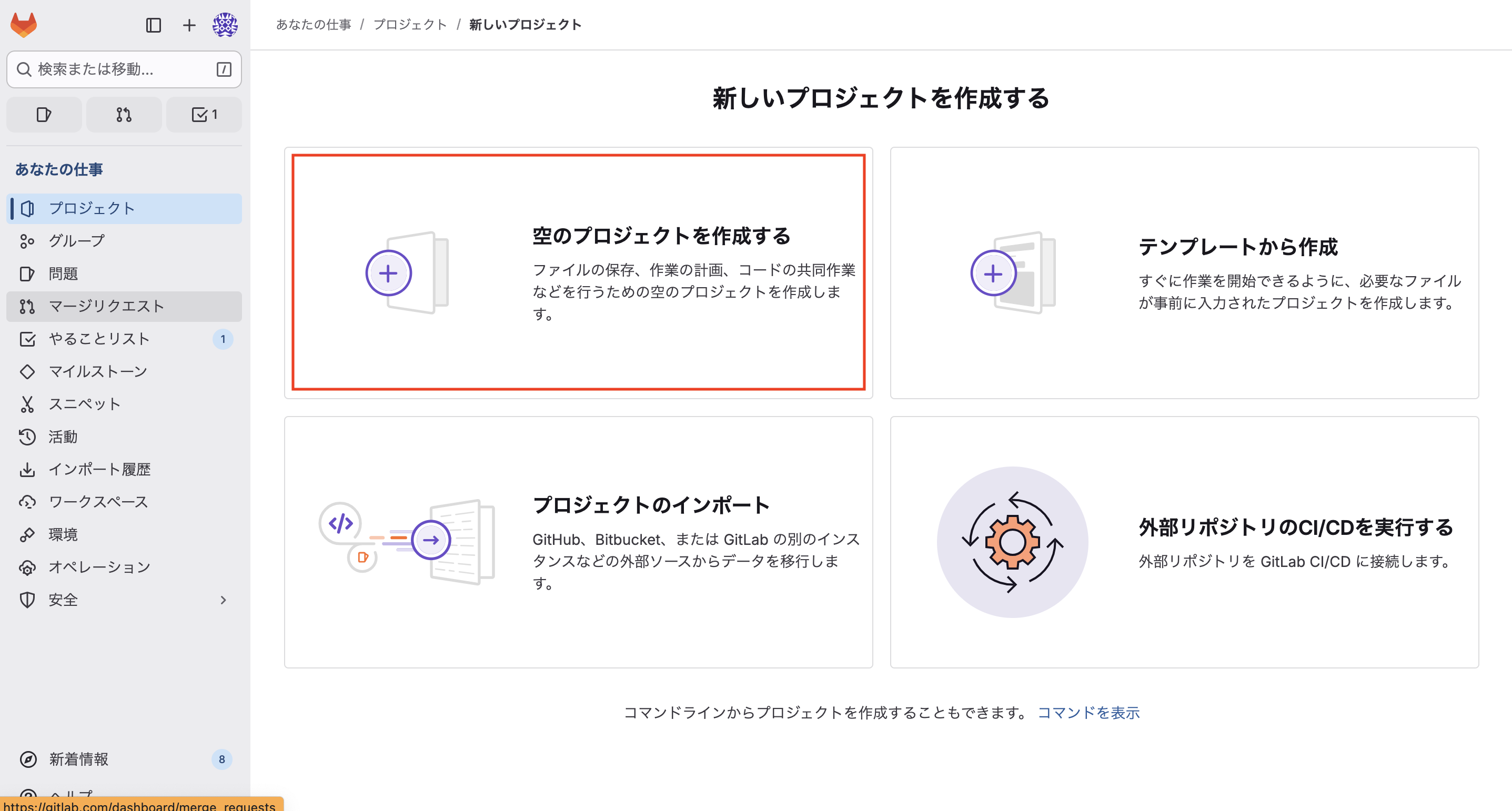

- 新規プロジェクトの作成を開始: GitLabにログインした状態で、画面左上の「メニュー」から 「Projects」→「Create new project」(新しいプロジェクトを作成)を選択します(初回ログイン直後であれば「Create or import your first project」といった案内が表示されていることもあります)。

- プロジェクトの種類を選ぶ: 「新しいプロジェクトを作成」ページでは、いくつか選択肢が表示されます。今回は最も基本的な空のプロジェクトを作るので、「Create blank project」(空のプロジェクト作成)を選択しましょう。

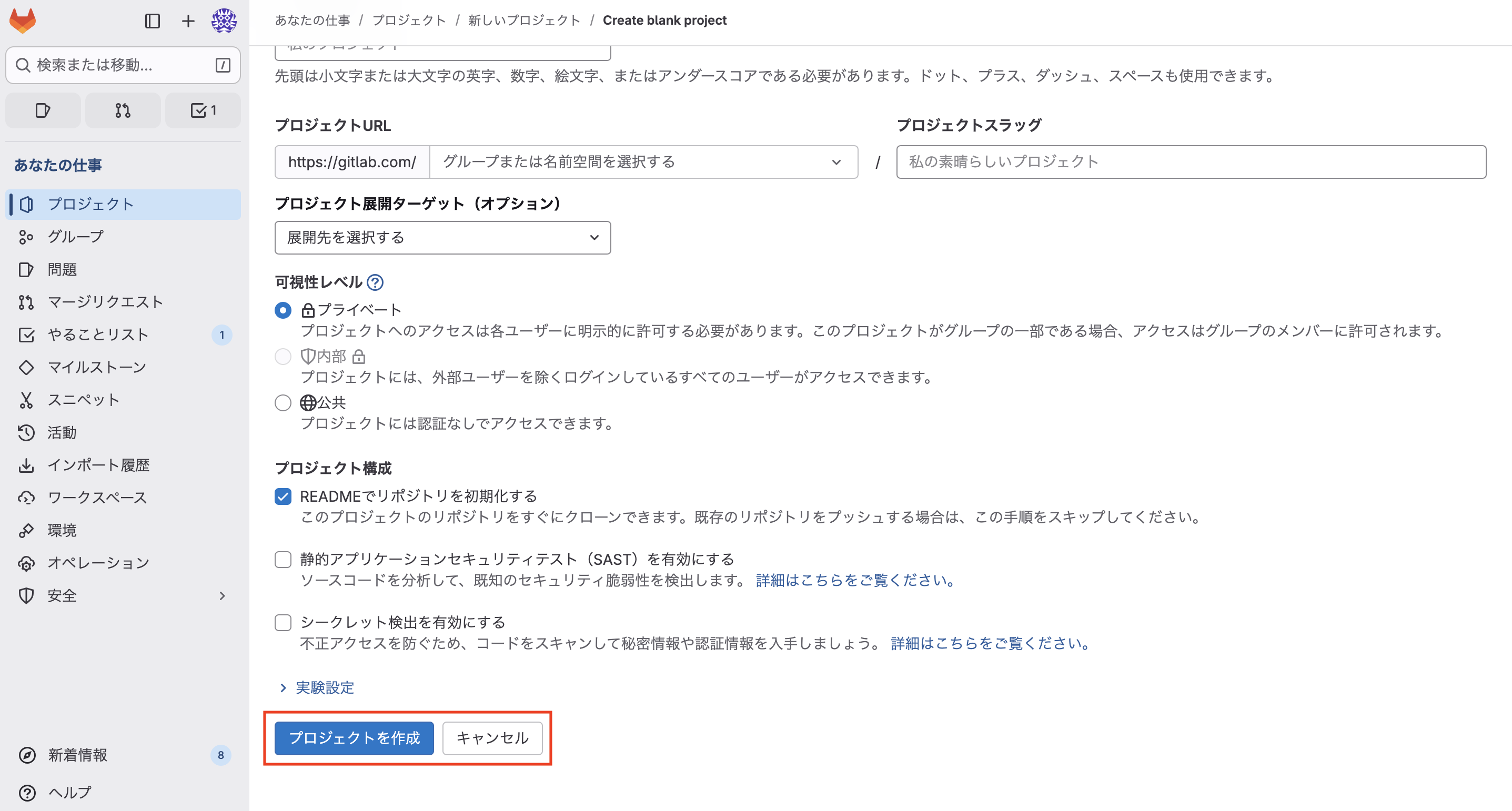

- プロジェクト情報の入力: 次にプロジェクトの詳細設定画面が表示されます。

ここでは以下の項目を設定します(後から変更可能です):

・Project name (プロジェクト名): プロジェクトの名前を決めます。わかりやすい名前を付けましょう。

(例:「My First Project」など)。入力すると自動的に下欄のプロジェクトURLやSlug(URLに使われるID)も決まります。

・プロジェクトの可視性 (Visibility): プライベート/内部/パブリックから選べます。初心者のうちは 「Private(非公開)」 を選んでおくと良いでしょう(自分と招待したユーザーだけがアクセス可能)。

・プロジェクトの初期設定: 「Include a README (READMEファイルを追加)」というチェックボックスがあれば、最初からREADMEを入れるか選べます。

最初にファイルが何もないと操作しづらいので、ここはチェックを入れてREADMEを作成しておくことをおすすめします(後からでも追加できます)。

他に自動設定のオプション(.gitignoreやライセンス、テンプレートから作成など)があれば必要に応じて選択します。初心者であれば特に設定する必要はないのでデフォルトのままで構いません。

・プロジェクトの作成: 必要項目を入力できたら、画面下の 「Create project」(プロジェクトを作成)ボタンをクリックします。これで新しいプロジェクトが作成されました。自動でプロジェクトのメインページ(リポジトリビュー)に移動します。

プロジェクトを作成してみた感想:

GitLabが手順を順番に案内してくれるので迷わず進めました。特に難しい設定もなく、プロジェクト名を入れてボタンを押すだけで完了できます。

また、私はここで「READMEを最初から入れておく」オプションを使ったおかげで、プロジェクト内に最初のファイルができ、後の操作がスムーズでした。

では、次にこのプロジェクトに実際にファイルを追加する方法を見ていきましょう。

ブラウザ上でのファイル作成・アップロード

Gitやターミナルの操作に慣れていない初心者でも、GitLabのウェブUI上で直接ファイルを作成・アップロードすることができます。

例えばドキュメントを書いたり、小さなスクリプトをアップする程度であれば、ブラウザだけで完結できます。ここではGitLabの画面からファイルを追加する方法を説明します。

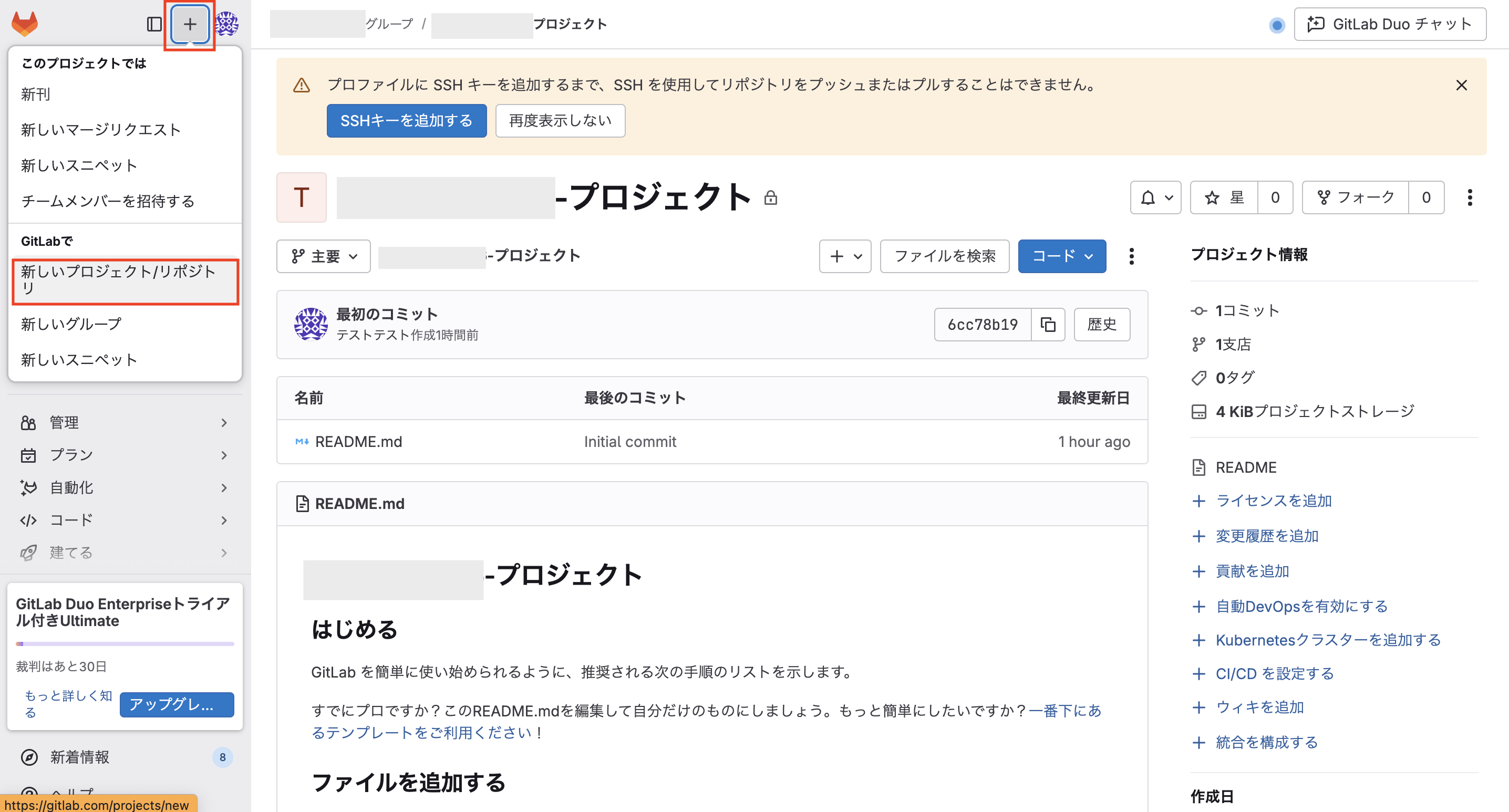

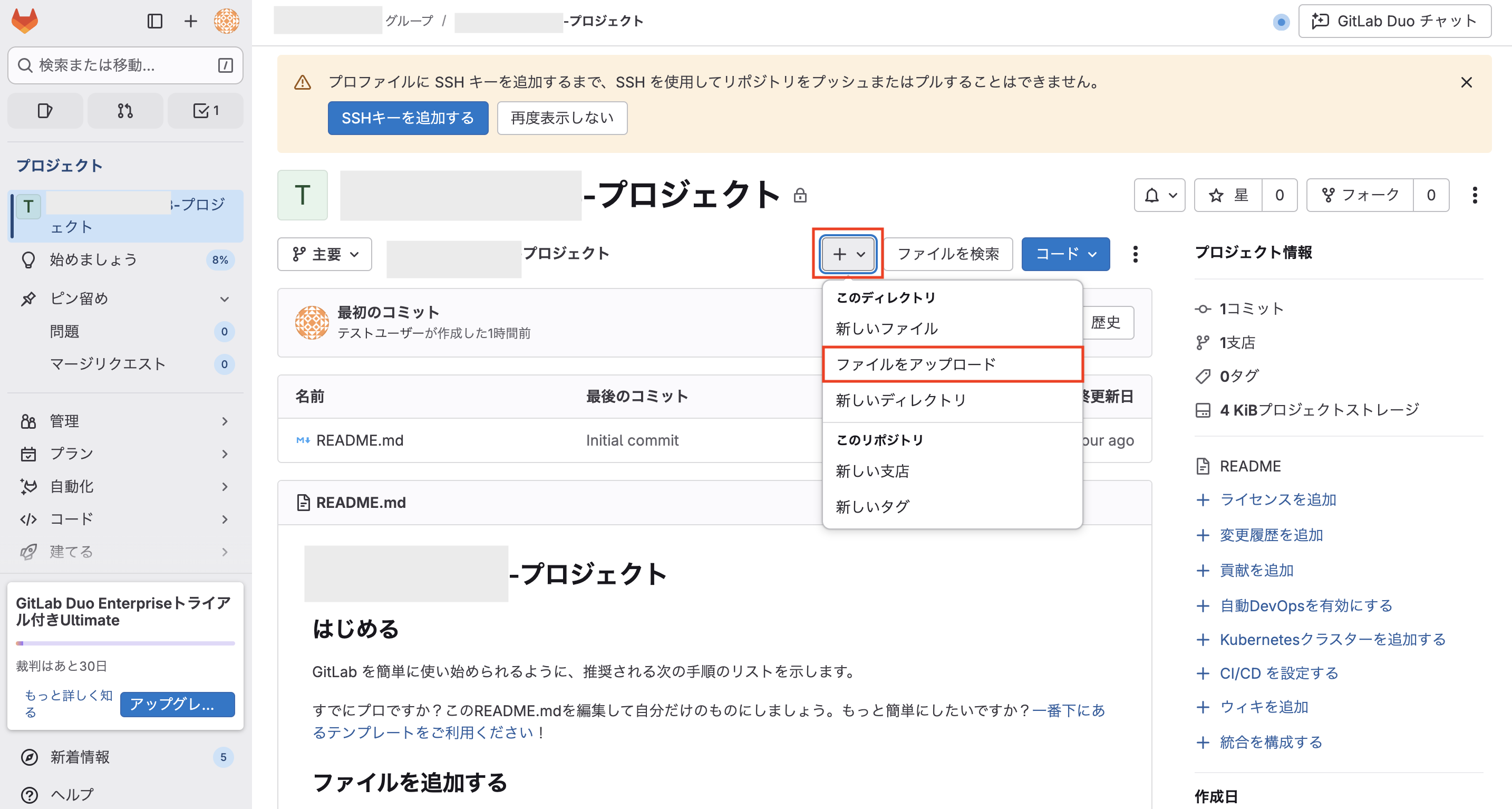

- ファイルを追加したいプロジェクトのリポジトリ画面を開きます(GitLabでプロジェクトを開くと、初期タブは「Repository > Files」になっており、現在のブランチのファイル一覧が表示されます)。

プロジェクト作成直後でREADMEなど1つでもファイルがあればファイル一覧が見えているはずです(もし真っ白で「リポジトリにまだ何もありません」と出ている場合は、右上あたりに「Add README」というボタンがあるのでクリックしてREADMEファイルを作成しておきましょう。これでリポジトリが初期化されます)。

- ファイル一覧ページが見えたら、画面上部の「+」ボタンを探します。ブランチ名の横あたりに小さな 「+」 (プラス) アイコンがあるので、それをクリックしてください。するとドロップダウンメニューが開きます。

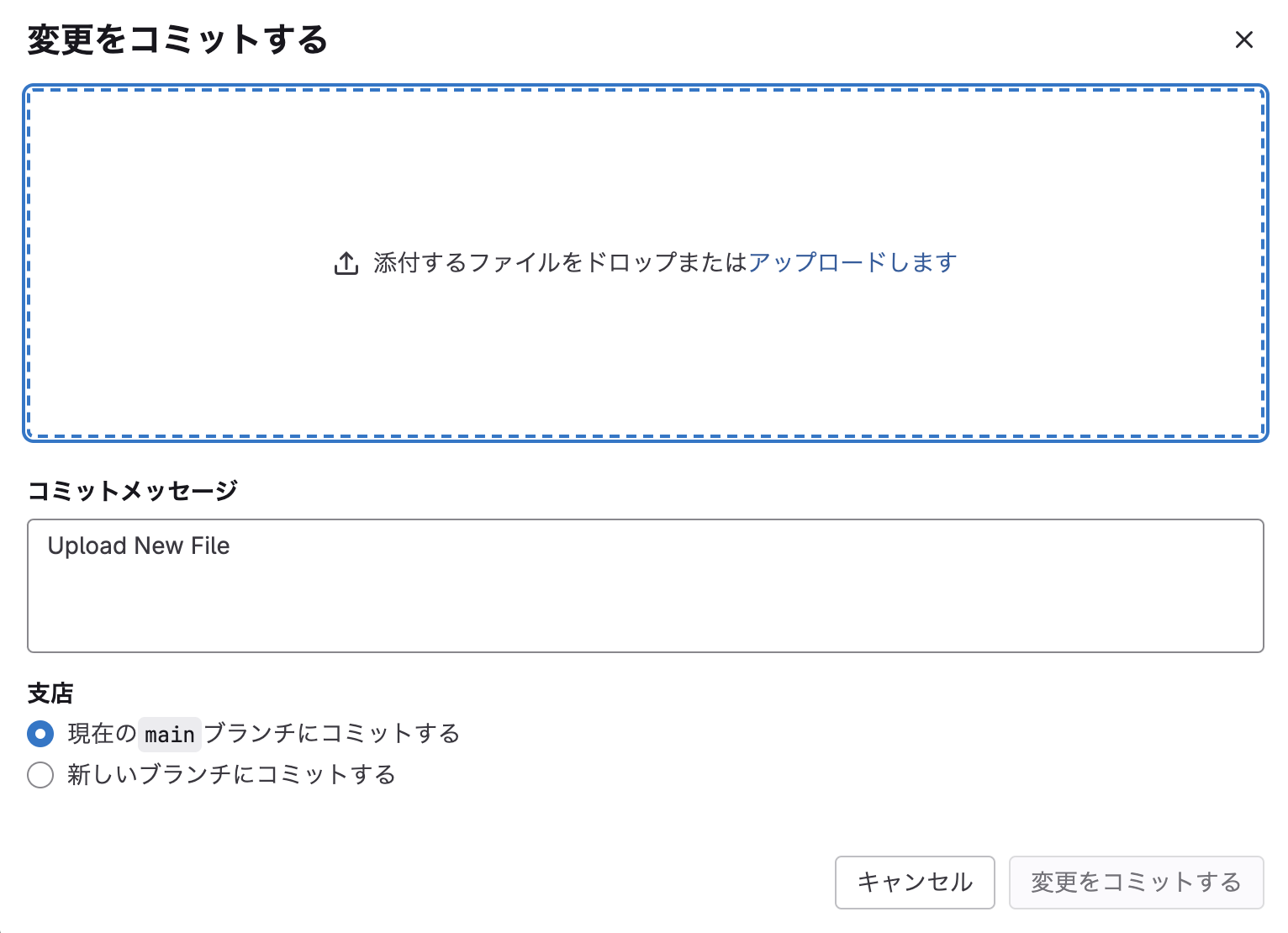

- 次に、「Upload file」(ファイルをアップロード)を選択します。すると上の画像のような「Upload New File」というウィンドウが表示されます。ここでパソコン上のファイルを選択してアップロードできます。画面の指示に従って、ドラッグ&ドロップするか「click to upload」をクリックしてファイル選択ダイアログからアップロードしたいファイルを選びましょう。複数ファイルもまとめてアップロード可能です。

- ファイルを選ぶと、下部にコミットメッセージ入力欄が出てきます。これは「アップロードする変更に対する説明コメント」だと思ってください。

例えば「Add project proposal document」など簡単な説明を入力します(日本語でもOKです)。その下の Target Branch は通常デフォルトブランチ(例えばmainやmaster)になっています。今回はそのままにしておきます。

- 準備ができたら、「Upload file」ボタンをクリックしましょう。これで選択したファイルがリポジトリにアップロードされ、Gitでコミット(記録)されます。

- 画面上部に「ファイルが正常にコミットされました」という旨のメッセージが表示され、ファイル一覧に今アップしたファイル名が追加されていれば成功です。

補足ですが、新規にテキストファイルを作成したい場合は「+」メニューから 「New file」 を選ぶことで、ブラウザ上で直接エディタが開きその場で内容を書いて保存(コミット)することもできます。また既存のファイルを後で更新したいときは、ファイル閲覧画面で 「Edit」(編集)ボタンを押せばブラウザ上で内容を変更して保存できますし、「Replace」ボタンから新しいファイルを再アップロードして置き換えることも可能です。このように、Gitのコマンドを使わなくてもWeb上の操作だけでファイルの追加・変更ができるのは嬉しいですね。

ファイルを追加する際も、ドラッグ&ドロップで簡単にアップできます。また、コミットメッセージを書く欄には、例えば変更内容などをメモとして記載できます。Gitコマンドを、GUIでの簡単に操作できますし、慣れている方はGitコマンドでも操作可能です。

Issueの作成と活用

GitLabにはIssue(イシュー)と呼ばれる課題管理システムが内蔵されています。Issueはプロジェクト内のタスクや問題点、要望などを記録し、議論しながら解決していくための「チケット」のようなものです。エンジニアでなくても、バグ報告や機能追加の依頼、やるべき作業リストなどをIssueとして整理することで、プロジェクトの状況をみんなで把握できます。

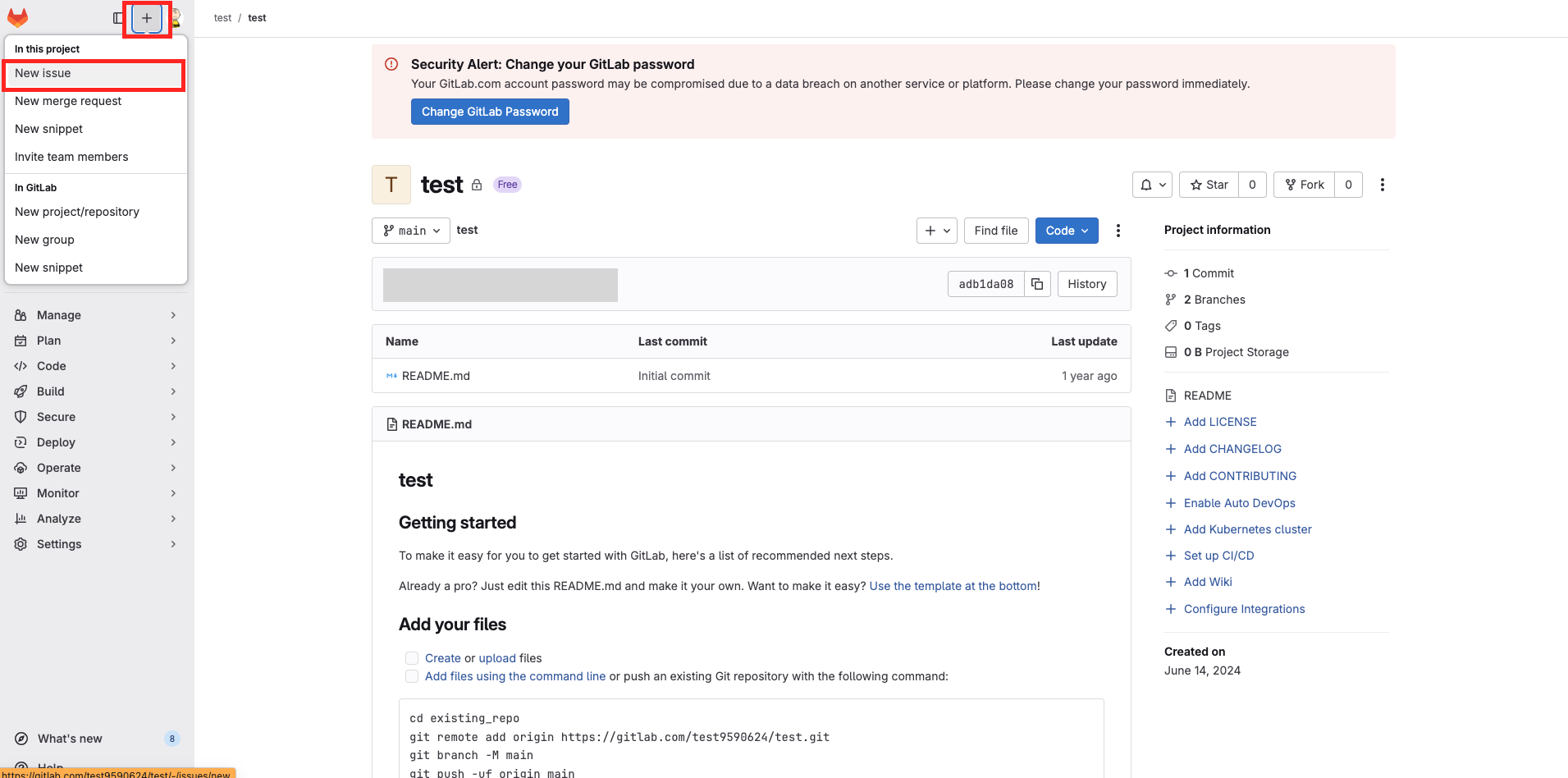

では、GitLabでIssueを作成する手順を見てみましょう。

- Issue一覧ページを開く: 対象のプロジェクトのサイドバー(左側メニュー)から 「Issues」 をクリックします。まだIssueが1件もない場合は「Use issues to...」といった紹介文と共に「New issue」ボタンが中央に表示されるはずです。

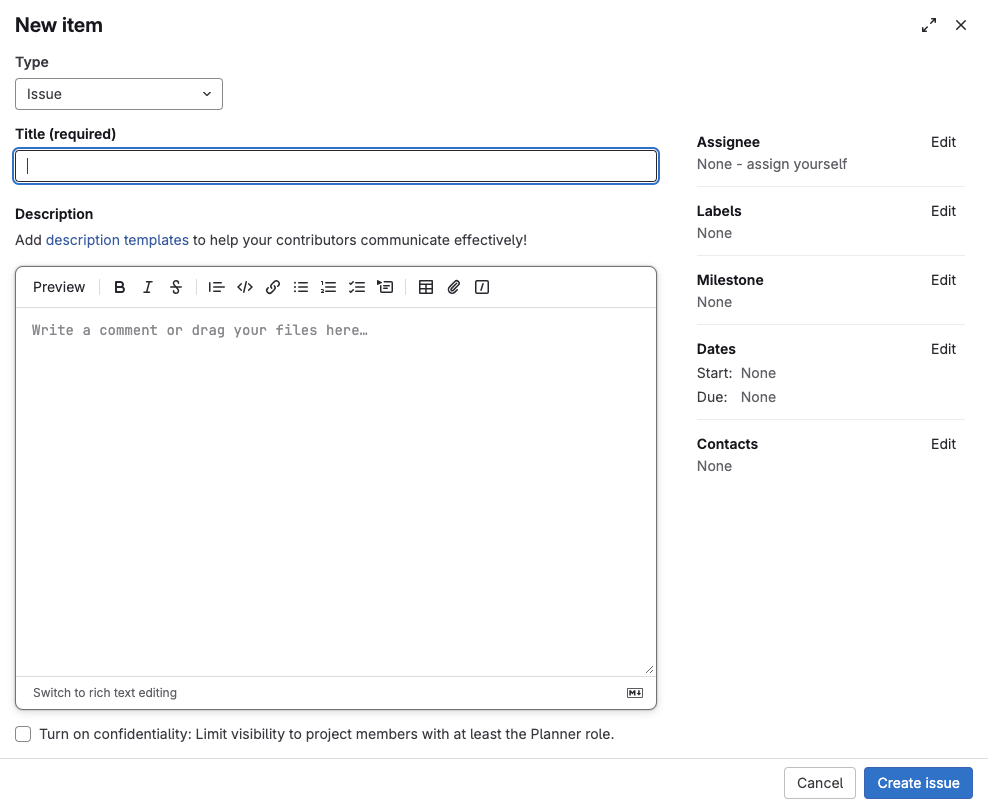

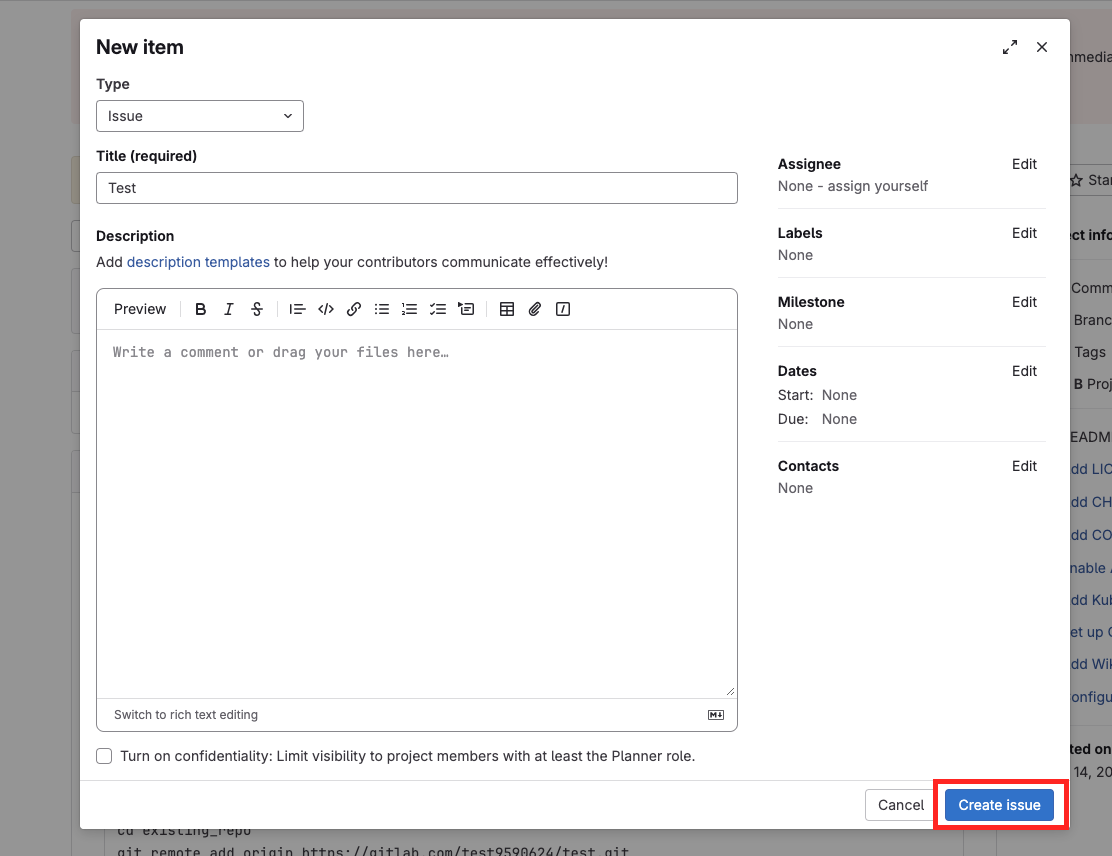

- 新しいIssueの作成: 「New issue」 ボタンをクリックすると、新規Issue作成フォームが開きます。ここでIssueの内容を入力しましょう。

主な項目は次の通りです:

・Title (タイトル): Issueのタイトルです。一目で内容がわかる簡潔なタイトルにしましょう

(例:「ログイン画面のレイアウト崩れを修正」)。

・Description (説明): Issueの詳細な内容です。どういうタスクか、目的や背景、必要な作業などを具体的に記入します。Markdown形式で書けるので、箇条書きや番号付きリストでタスク分解するのもおすすめです。

その他の項目: 必須ではありませんが、担当者(Assignee)をプロジェクトメンバーから割り当てたり、期限日(Due date)を設定したり、ラベル(Labels)を付けたりできます。

チーム開発では担当者と締切を決めておくと管理がしやすくなりますが、無理に選ばなくてもOKです。

※Issueを機密扱いにするチェックボックス(Confidential)もありますが、通常公開で問題なければチェック不要です。

- Issueの登録: 入力ができたら、フォーム下部の 「Create issue」 ボタンをクリックします。

これでIssueが作成され、Issue詳細ページに移動します。

Issue詳細ページでは、右側に先ほど設定した担当者や期限などの情報が表示されています。

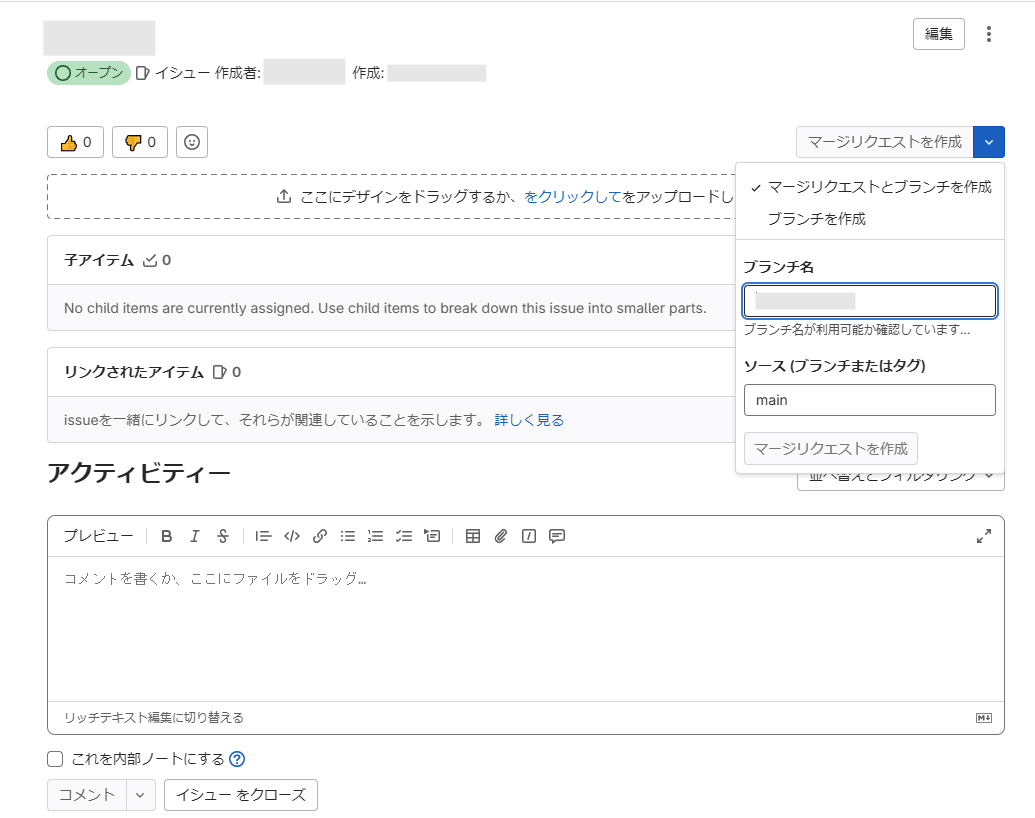

また、真ん中にはコメント欄があり、チームメンバーがIssueについてディスカッションしたり進捗を書き込んだりできます。Issueは解決したらクローズ(完了状態にする)できますし、関連するMerge Requestと紐付けることもできます(例えば「このIssueを解決するためのMerge Requestを作る」と、IssueからMerge Requestを作成するボタンが表示されます)。

Issueを作成してみた感想:

Issueはチャットするような感覚で簡単に作成できました。 また、Issue内でメンバーをメンションしたり、コメントをつけたりすることで、課題や要望を明確にし、プロジェクト管理をスムーズに進められる機能だと思いました。

さらに、優先度やIssue分類のためのラベル、期限、マイルストーンを設定できるほか、Issueから派生した子課題を作成することも可能で、様々な用途に一元的に対応できたと感じました。

【参考ブログ】

Merge Requestの基本的な使い方

Merge Request(マージリクエスト、略してMR)は、GitLabのコードレビューとマージ(統合)のための仕組みです。GitHubでいうところの「プルリクエスト」とほぼ同じものですが、GitLabでは自分の作業ブランチの変更をメインブランチに取り込んでもらうための承認依頼、と位置づけられています。Merge Requestを使うことで、他のメンバーにコードレビューをしてもらったり、変更点を確認してから安全にブランチを統合したりできます。

例えば、メインのコードに影響を与えないよう新しいブランチを切ってそこで作業し、それが一段落したら「この変更をメインブランチにマージしてください」というMerge Requestを出す、という流れです。チーム開発では基本的にこのスタイルで進めますし、たとえ一人開発でも自分の変更を後から見直すためにMerge Requestを使うことがあります。

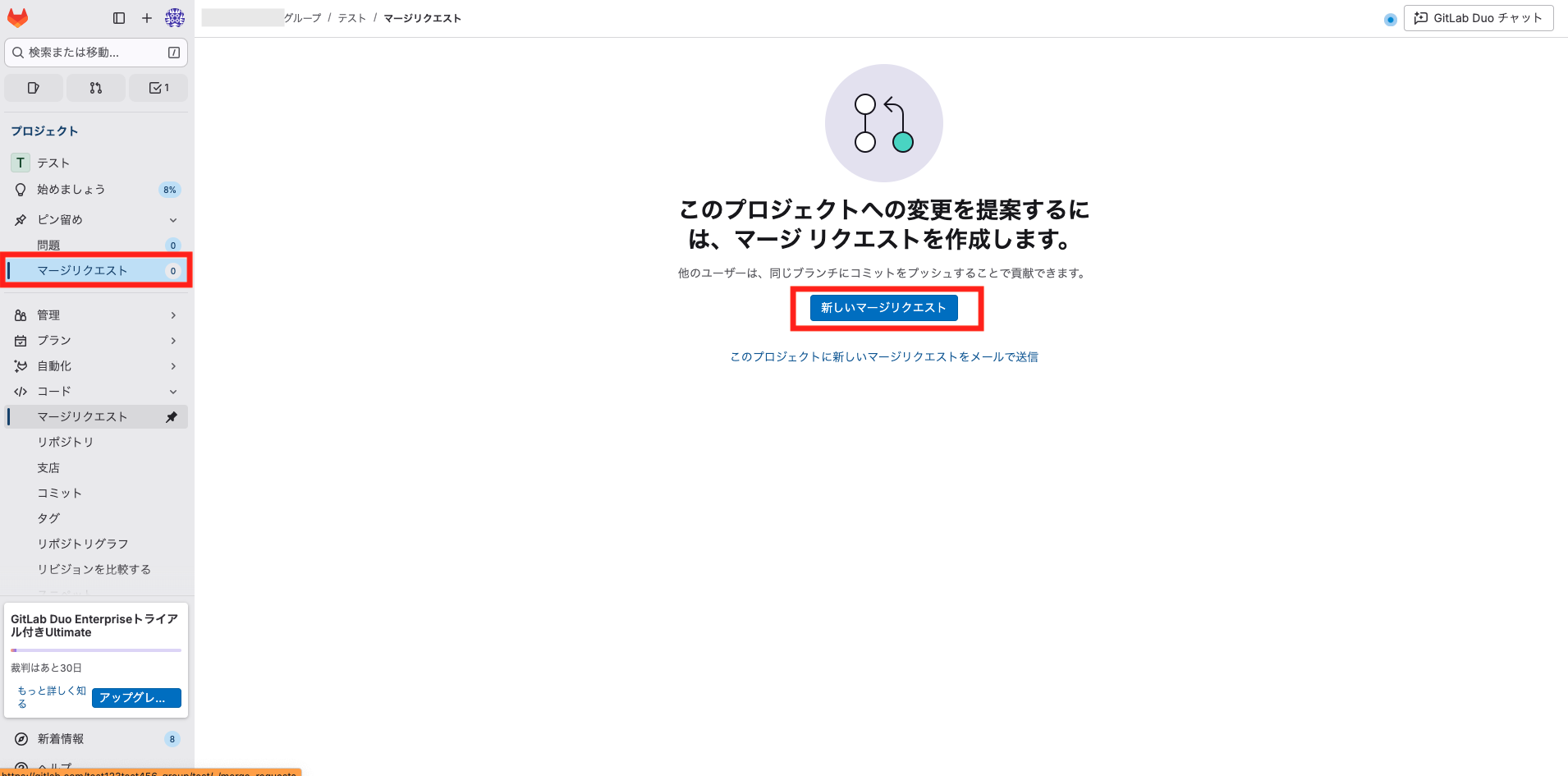

では、実際にMerge Requestを作成してみましょう。

-

ブランチを用意する

前提として、マージしたい変更は別ブランチにある必要があります。

例えばmainブランチとは別にfeature/login-uiというブランチを作ってログイン画面の修正をコミットした、という状況を想定します(ブランチの作成はGitLab上でもGitコマンドでも可能です。GitLab上ではファイル変更時に新ブランチを切ってMerge Request作成まで一気に行う機能もあります)。

このとき、ファイルを修正してコミットすると「差分」が発生します。つまりMerge Requestでレビュー・確認される内容は、このブランチに積み重ねたコミットの差分です。 -

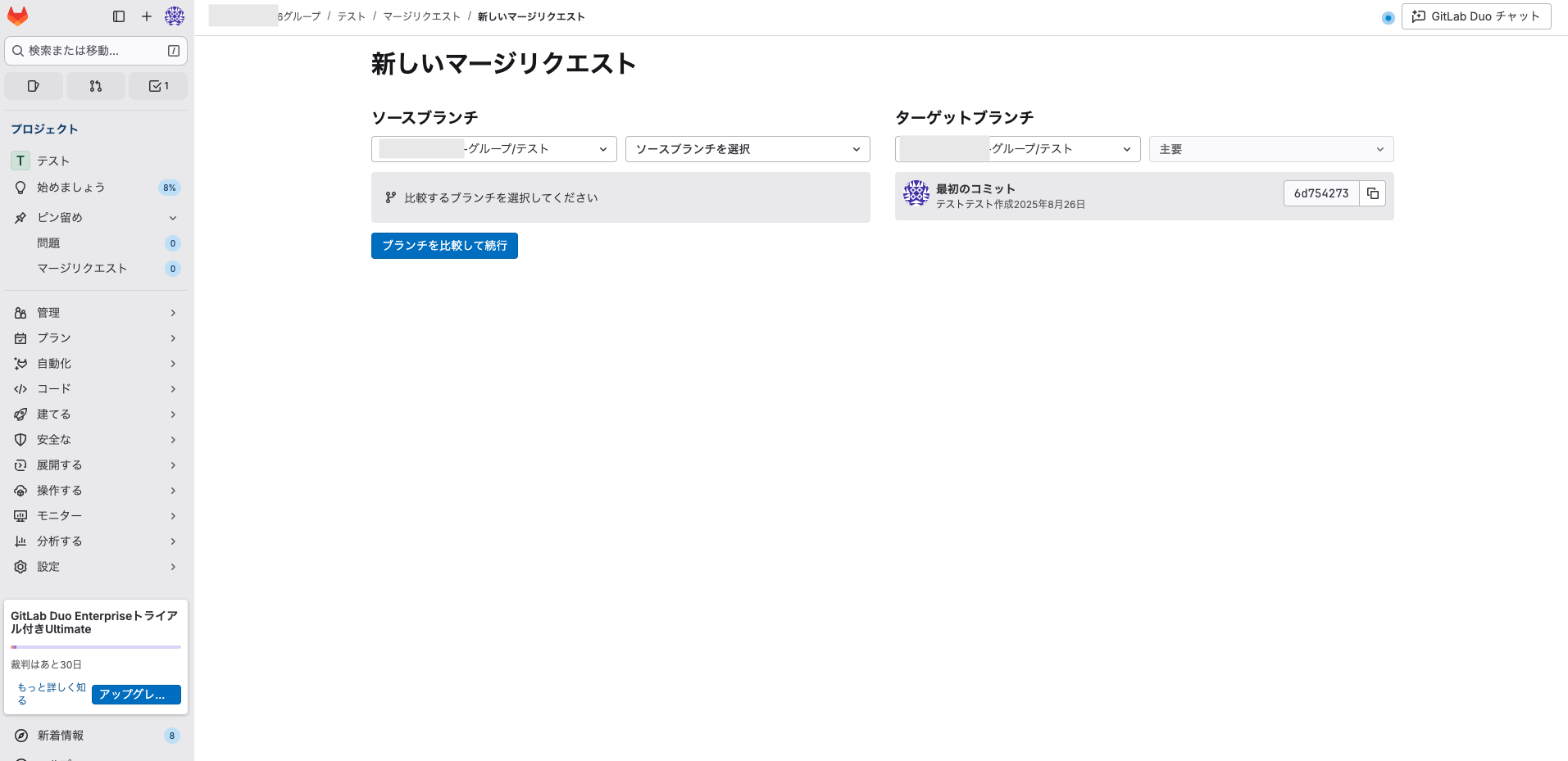

Merge Request一覧ページへ

左サイドバーから 「Merge Requests」 をクリックします。まだMerge Requestが無い場合はNew Merge Requestを作るボタンが表示されます。そこで 「New merge request」 をクリックしましょう。

-

ソースとターゲットの指定

新規Merge Request作成画面では、まず Source branch(マージ元ブランチ)と Target branch(マージ先ブランチ)を選択します。先ほどの例なら、Sourceに feature/login-ui ブランチ、Targetに main ブランチを指定します。リポジトリがフォークの場合はフォーク元/フォーク先の選択もありますが、通常自分のプロジェクト内であればそのままでOKです。「Compare branches and continue」(ブランチを比較して続行)ボタンを押すと次に進みます。

-

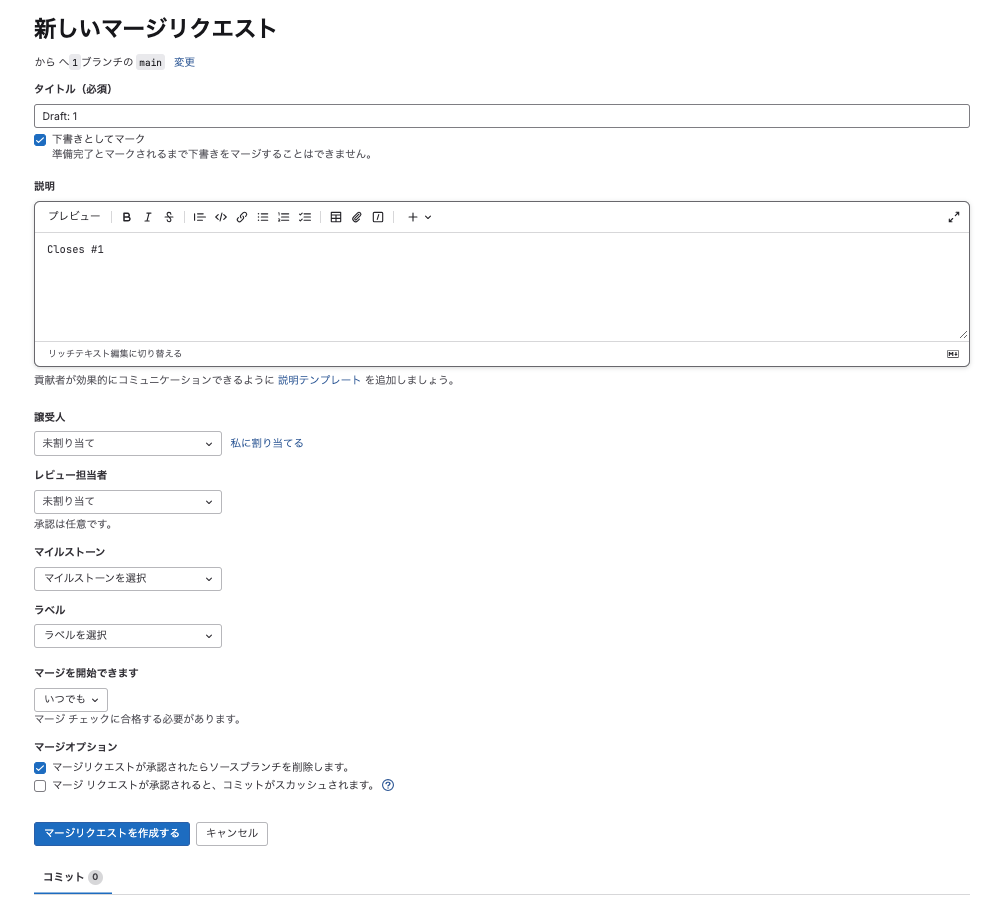

Merge Requestの詳細情報入力

Merge Requestのタイトルと説明文を入力します。タイトルは簡潔に、例えば「Login画面UIの改良」など。説明には変更の概要や目的、特に見てほしいポイントなどを書いておくとレビュワーに親切です。また、関連するIssueがある場合は「Closes #番号」のように記載すると、Merge Request時に自動でそのIssueをクローズしてくれる機能もあります。さらに、担当者(Assignee)やレビュアー(Reviewer)、ラベルなどを設定できる欄もありますが、必要に応じてで大丈夫です。入力できたら画面下部の 「Create merge request」(マージリクエストを作成)ボタンをクリックします。

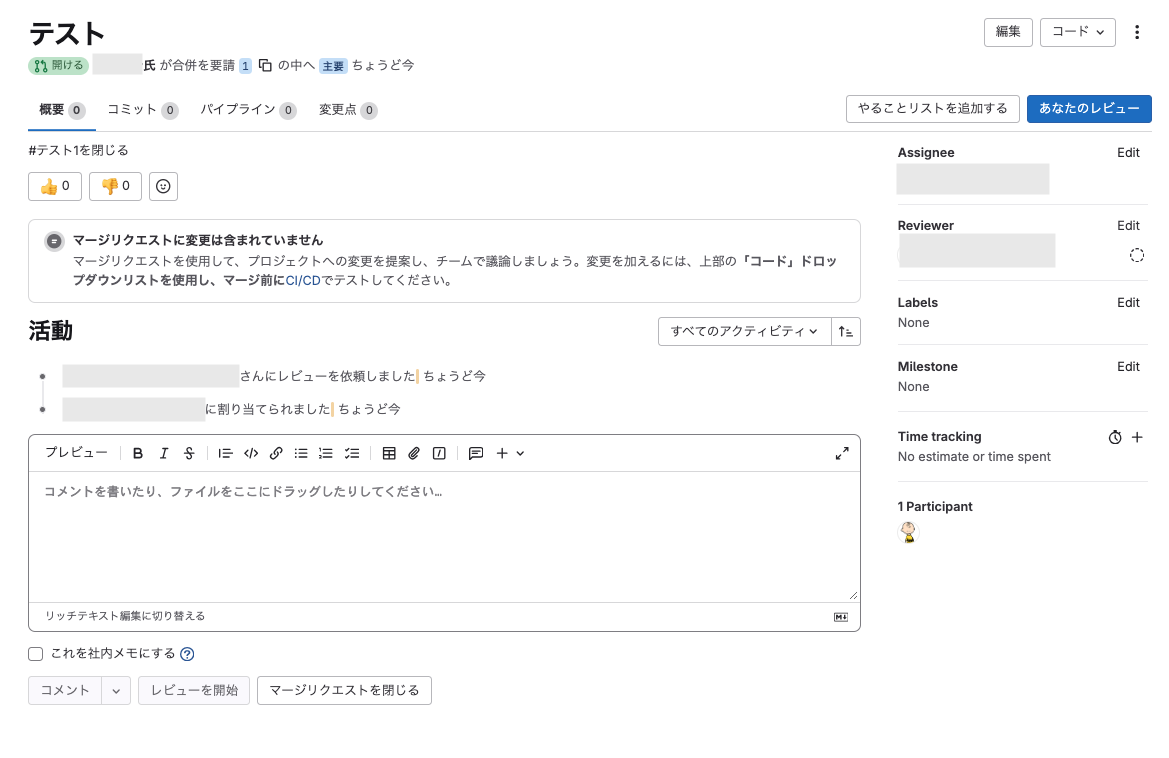

→ Merge Requestが作成できると、変更内容の差分が見られるMerge Request詳細ページが表示されます。

-

コードレビューとマージ

Merge Request詳細ページでは、レビュアー(チームメイト)がファイルごとの差分をチェックしたり、気になる箇所にコメントを付けたりできます。また、テストやCIが自動実行される設定なら結果も表示されます。

レビュアーから指摘コメントをもらった場合、作成者は指摘を元にコードを修正し、コミットを追加して再度Pushすれば、このMerge Requestに変更が反映されます。指摘がなくマージOKとなったら、レビュアーまたはプロジェクトメンテナーが 「Merge」 ボタンを押してブランチを統合します(自分でマージする設定も可能です)。

マージ時にはオプションで「元ブランチを削除(Delete source branch)」や「コミットをSquash(一つにまとめる)」を選ぶこともできます。マージが完了すると、変更がターゲットブランチ(例:main)に取り込まれ、Merge Requestはクローズされます。

Merge Requestを作成してみた感想:

Merge Requestを利用すると、自分の書いたコードの差分を一覧でき、コメントを通じてフィードバックを受けられるため、コードレビューを効率的に進められます。

GitLabのMerge Requestでは変更点がハイライト表示されるのでレビューがしやすく、指摘箇所に直接返信したり、解決済みにマークしたりできるのも便利です。

さらに、ボタン一つでマージでき、Merge RequestとIssueの連携もスムーズで、IssueからMerge Requestを作成したり、Merge Requestから関連Issueをクローズしたりといった操作も簡単に行えます。

(補足) IssueからMerge Requestを作成できます

まとめ

以上、GitLabの基本的な使い方を一通りご紹介しました。

コマンドラインに不慣れな場合でも、GUIで作業することができます。また、 一人開発や開発以外の方でもIssueにタスクを書き出すことはできますし。チームでの利用であれば情報共有ツールとしても利活用できます。

また、GitLabは外資メーカーではありますが公式ドキュメントやコミュニティが充実しています。困ったときは日本語で検索することもできますので、是非ご利用して見てください。

GitLabの詳しい情報はこちらから!

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第2技術部 2課

近藤 泰介 -Taisuke Kondoh-

SB C&S株式会社に入社。

主にデジタルワークスペース実現のためのソリューション展開、案件支援、先進事例の獲得、協働パートナーの立ち上げを経験。

現在はDevOps/DevSecOps・AI領域の商材のプリセールスを行いながら、新興技術調査、新興企業/商材の目利きを行う。

また、Microsoftを中心としたビジネス領域の調査・プリセールスも行う。

vExpert 2023、vExpert 2024、vExpert 2025 受賞