こんにちは、SB C&Sのストレージ担当 中田です。

本記事は、Dell Technologiesのストレージ製品「PowerStore」検証記事の後編となります。まだ前編をお読みで無い方は、まずは前編からお読みください。

前編の記事はこちらから!

前編ではPowerStoreを構成するハードウェアの確認や初期設定について詳しく解説しました。後編では、主に各種機能にフィーチャーして詳しくお話したいと思います。

ストレージネットワークの構成

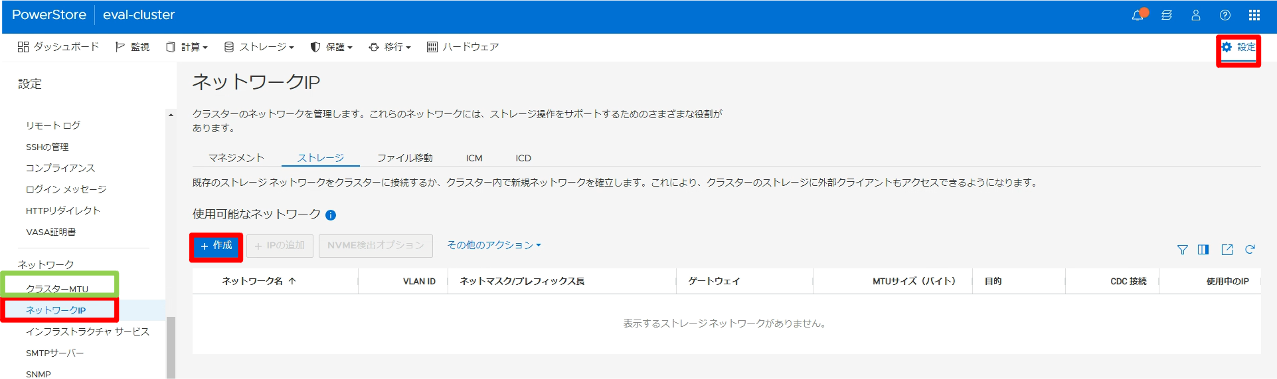

前編で実施したネットワーク関連の設定は、初期セットアップ時に設定が必要となる管理ネットワーク関連のみでした。ここでは、この後の検証を実施するのに必要なストレージネットワーク関連の設定を実施した際の注意点などについてまとめます。

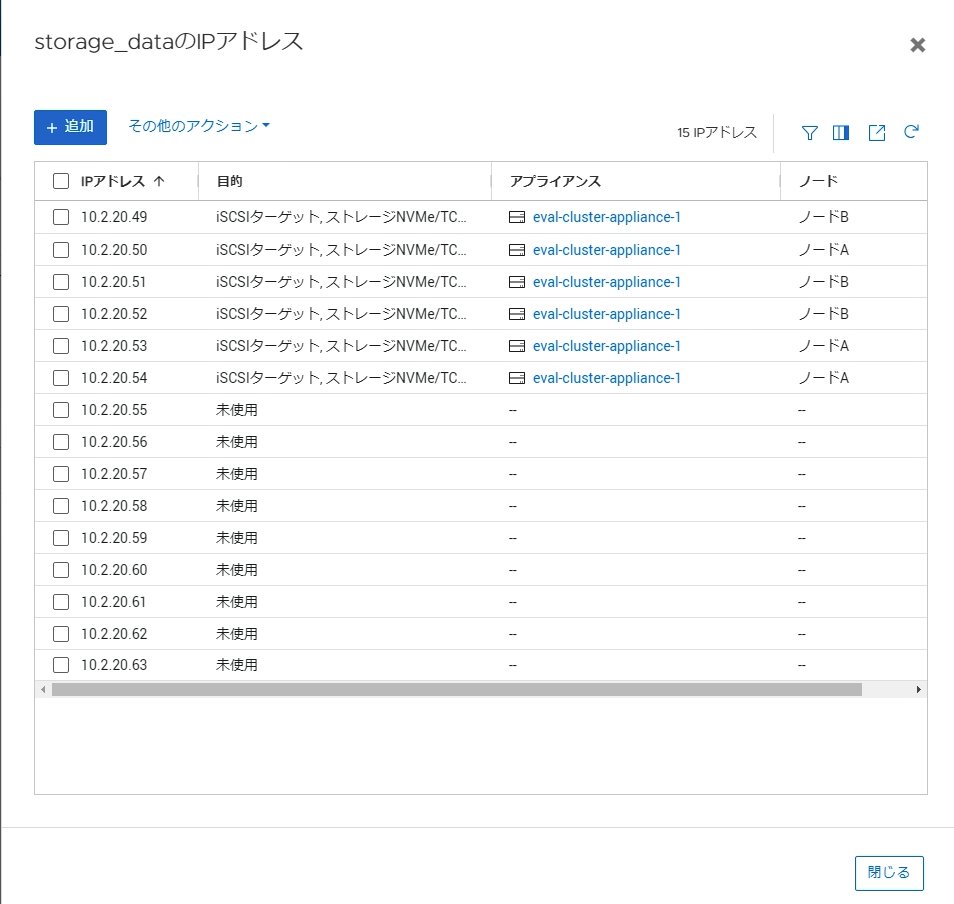

ストレージネットワークの構成は「設定」 > 「ネットワークIP」より設定します。作成時の考え方はマネジメントネットワークと同様、割り当てを行うIPアドレスを設定することで、ストレージ用のポートにIPが割り振られる形となります。

デフォルトでは、各ノードのメザニンカード4ポートのうちport0,1がそれぞれボンディングされて、クラスターネットワーク用として予約されています。

参考 : ストレージ サービス向け PowerStore T および Q ネットワーキング ガイド

> PowerStore アプライアンス ノードのポート 0 と 1 は、クラスター ネットワーク用に予約されています。LACP ボンドは PowerStore Manager に自動的に集約され、PowerStore Manager、[ポート]ページに[BaseEnclosure-NodeA-bond0]と[BaseEnclosure-NodeB-bond0]として表示されます。

そして、ストレージネットワークを作成すると、ボンディングされた各ポート→各ノードのI/O用ポートの順にIPアドレスが割り振られました。

クラスターネットワークを別のネットワークで構成したい場合などは、別のネットワークを作成したのちボンディングされたポートにタグ付けを行い、その後ボンディングされたポートからストレージネットワークのタグ付けを解除してあげる必要があるので注意してください。

また、MTU設定はクラスターMTUのサイズ(デフォルト1500)に依存します。ジャンボフレームでストレージネットワークを構成したい場合は「設定」 > 「クラスターMTU」より、クラスターMTUの設定を変更後、各種ネットワークのMTUを変更する必要があります。(もちろんスイッチの設定変更も必要となります)

さらに、マネジメントネットワークとクラスターネットワークは、割り当てるIPプールのサブネットが被っていると構成できません。(IPアドレス自体は重複していない場合でも構成できません)

検証等で、一時的にでも同一サブネット内でIPを割り当てようとしている場合には注意してください。

Hostの作成

Volumeを作成してサーバーに接続させる際には、サーバーの設定(Host)を構成後、Volumeを割り当てる形になります。

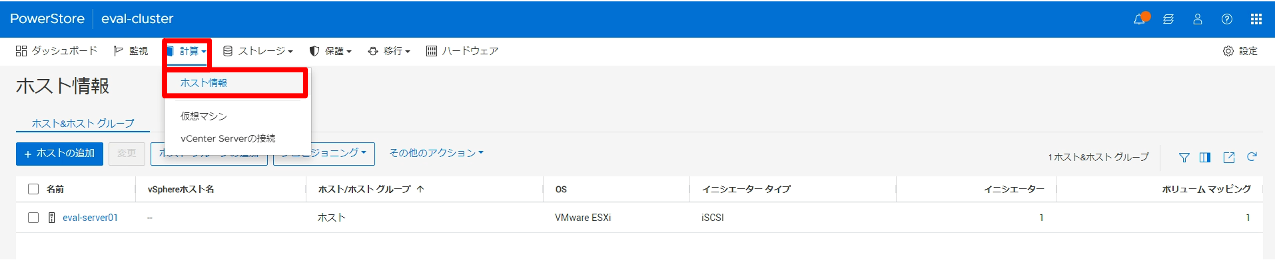

日本語UIだと少しわかりづらいですが「計算」 > 「ホスト情報」 の画面より、Hostを構成できます。(「計算」は英語UIだと「Compute」となっていますので、コンピュートリソース、の意味合いだと思われます)

こちらより、ホスト名(任意)やサーバーのIQNなどを設定すれば、ホストの設定は完了となります。

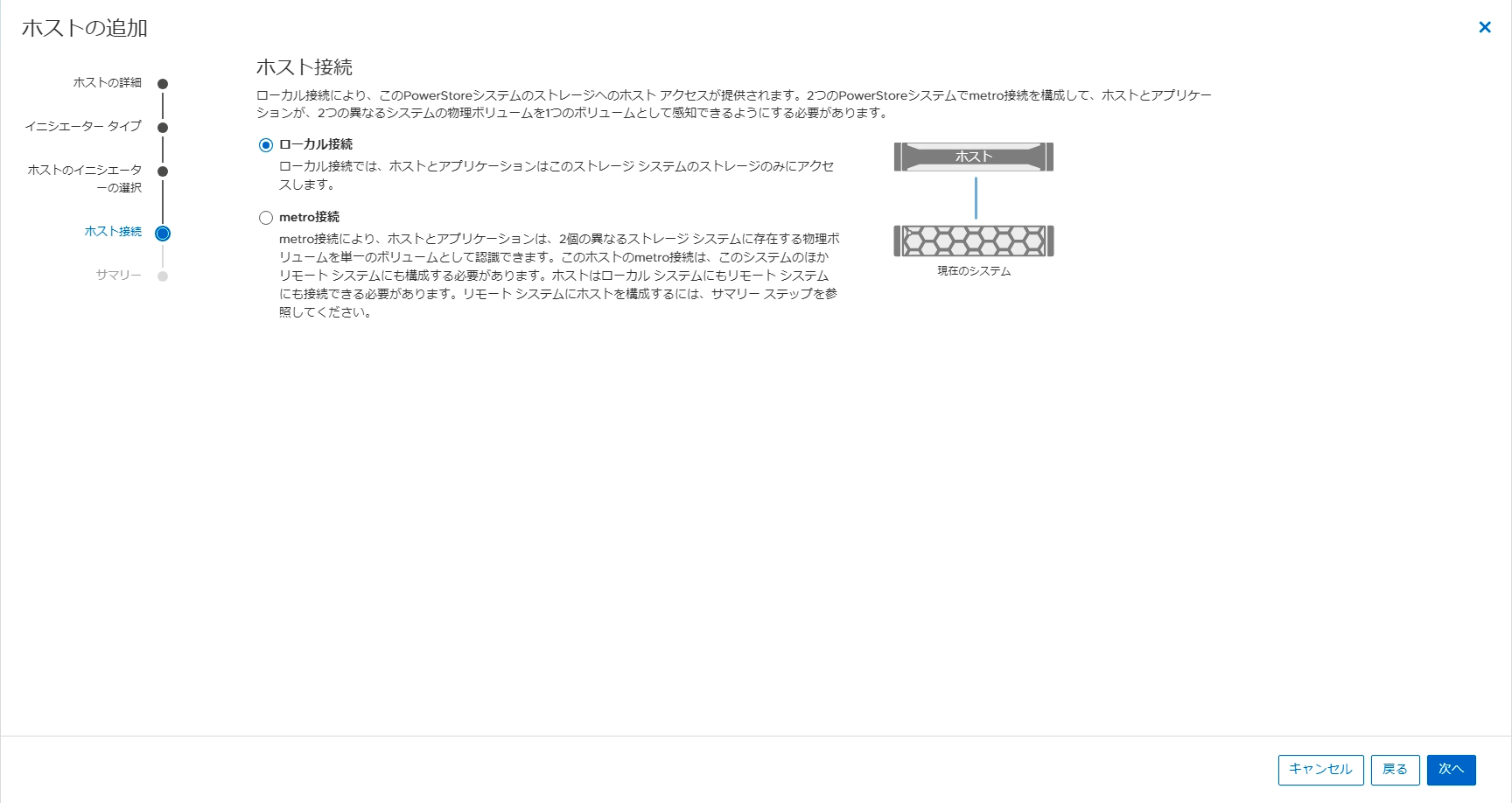

ひとつ注意点として、ホストのOSにESXiを選択した場合には「ローカル接続」or「metro接続」という選択肢が表示されます。これは、同期レプリケーションを構成する場合の選択肢です。「Metro Volume」と呼ばれる、アクティブ : アクティブな同期レプリケーションを構成する際には、優先して利用するI/Oパスを選択する必要があります。

参考 : Dell PowerStore データの保護 > ホスト接続の構成

同期レプリケーションを利用しない通常のVolumeの場合であれば「ローカル接続」を選択してください。

Volumeの作成

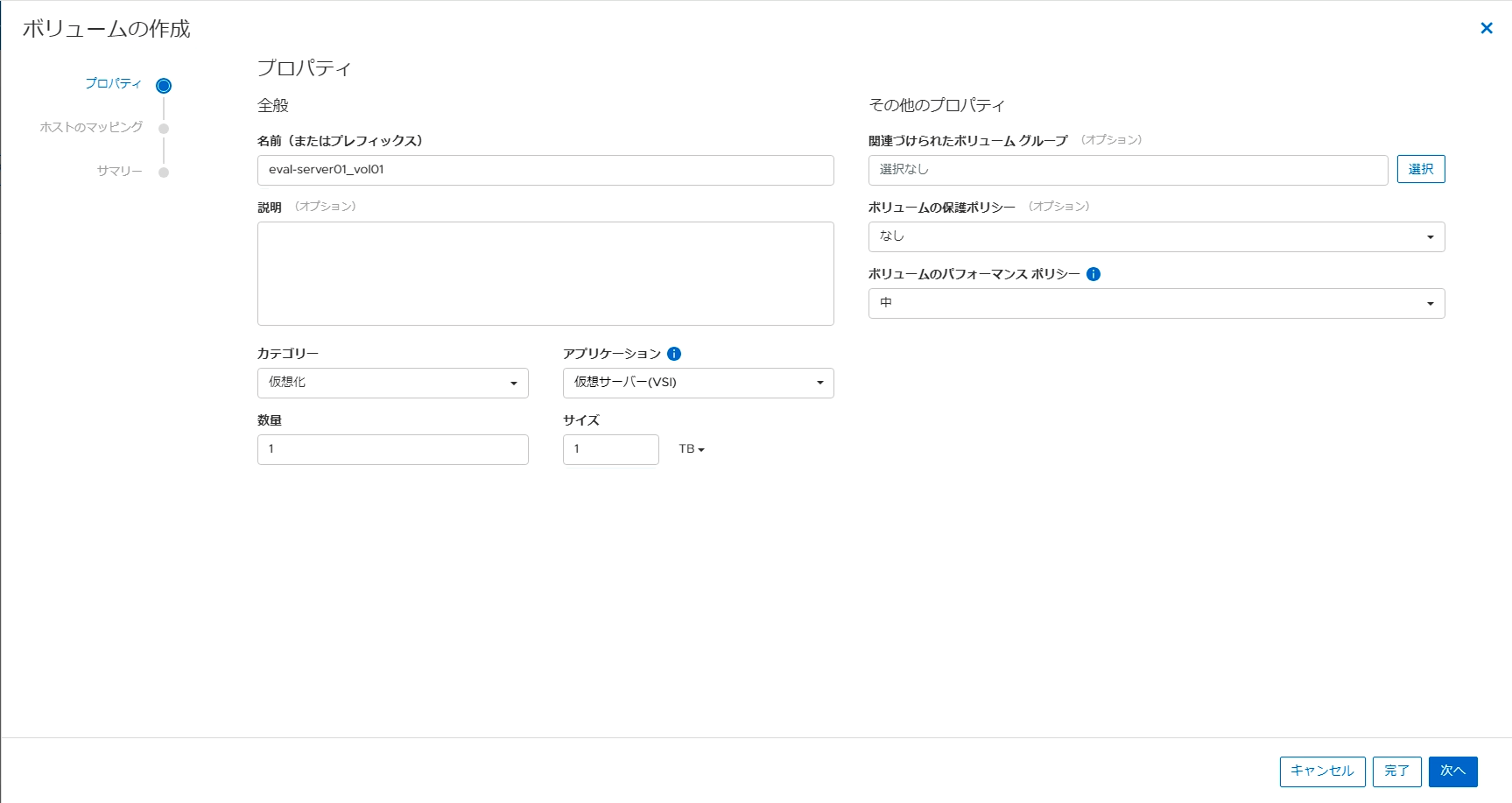

Volumeの作成に関しての注意点として、Volumeを使用するアプリケーションの種別などを入力する項目があります。

この「カテゴリー」および「アプリケーション」の項目について、パフォーマンス差異が出るなどあるのかと思いましたが、Volumeの管理情報の一つとして利用されるだけであり、この設定によってパフォーマンス差異などが出るものではないようです。

参考 : Dell PowerStore ボリュームの構成

QoSに関して設定が必要な場合は、パフォーマンスポリシーの設定をVolume作成時に行えますので、こちらを設定ください。

スナップショットの自動取得(保護ポリシーの作成)

スナップショットは、手動での取得はもちろん、自動取得も可能です。自動取得の場合は、保護ポリシーを作成し、それをVolumeやVolumeグループ、ファイルシステム、NASサーバーに適用します。

保護ポリシーの中には、レプリケーションルールやスナップショットルール、リモートバックアップルールといった、定期取得のルールを複数個指定することができます。ルールは事前に作成しておき、これらの組み合わせによって保護ポリシーを作成します。各ルールの利用シーンは以下のとおりです。

スナップショットルール : ローカルに保存されるスナップショットの定期取得に利用

レプリケーションルール : リモートのPowerStoreへの非同期レプリケーションに利用

リモートバックアップルール : PowerProtect DDへのバックアップに利用

以下では例としてスナップショットルールを作成し、自動取得時の設定項目について確認します。

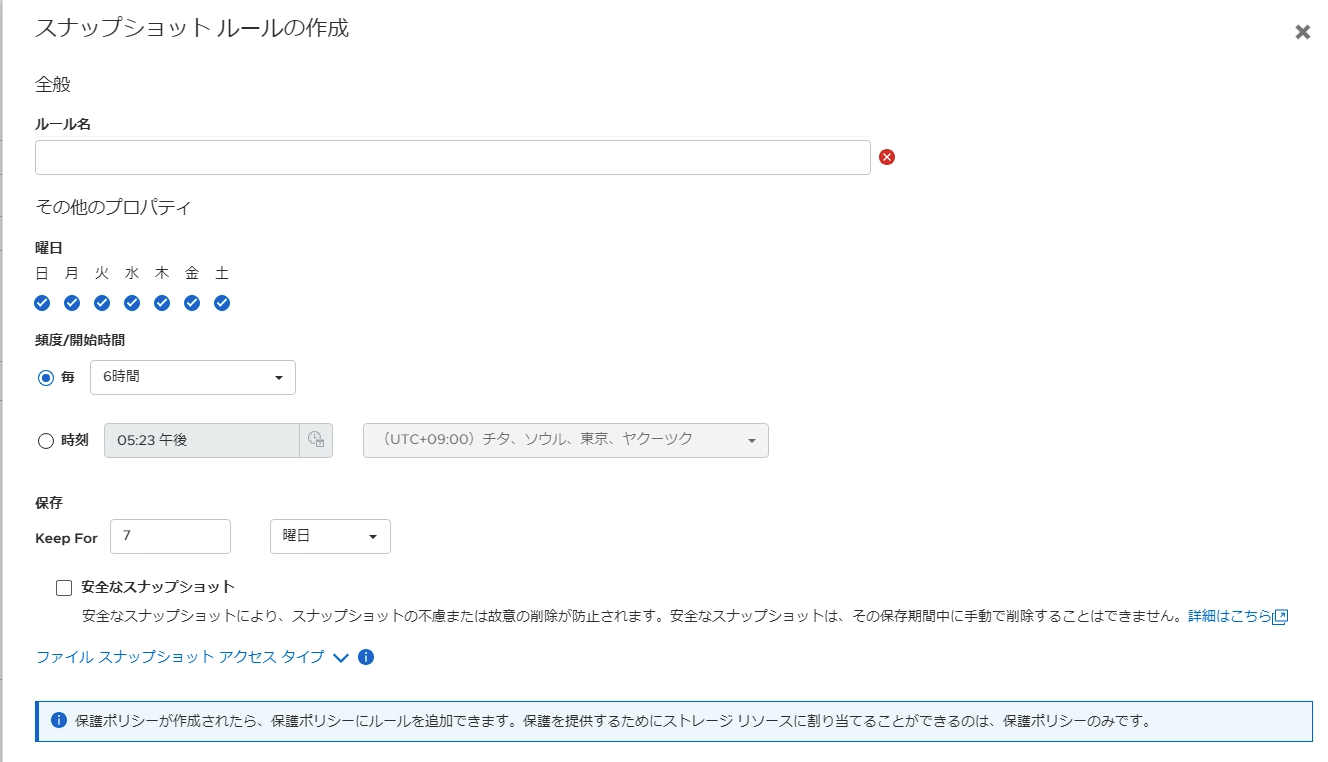

画面の上部のメニューより「保護」 > 「保護ポリシー」 > 「スナップショットルール」 > 「作成」を選択します。

「作成」をクリックすると、スナップショットルールの作成画面となります。スナップショットルールは、曜日や時刻、定期取得(最小5分間隔)といった指定が可能です。(下記スクリーンショット参照)

また、取得したスナップショットをどれだけの期間保存するか(いわゆるリテンションポリシー)についても、N日といった単位で指定が可能です。

例として、30分ごとにスナップショットを取得し4時間後に自動削除するルールと、24時間ごとにスナップショットを取得し7日後に自動削除するルールの2つを作成しました。

保護ポリシーの作成時、上記のような形でルールを指定して組み合わせることで、直近のスナップショットはたくさん残しておき、一部のスナップショットは7日後まで保持しておく、といった使い方ができるようになっています。

参考 : Dell PowerStore データの保護

https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/powerstore-7000/pwrstr-protect-data/%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC?guid=guid-196fb971-20b3-4512-b76c-1973b7f655ed&lang=ja-jp

Recycle Bin機能検証

Recycle Bin機能はPowerStoreOS3.5から実装された新しめの機能です。Volumeの削除時、その名の通りRecycle Bin(=ゴミ箱)に一定期間保持しておくことにより、操作ミスによるデータロスを防止できる機能となります。Windowsのゴミ箱がオブジェクトごとに期限付きになったもの、と考えると分かりやすいかもしれません。実際の動作は以下のとおりです。

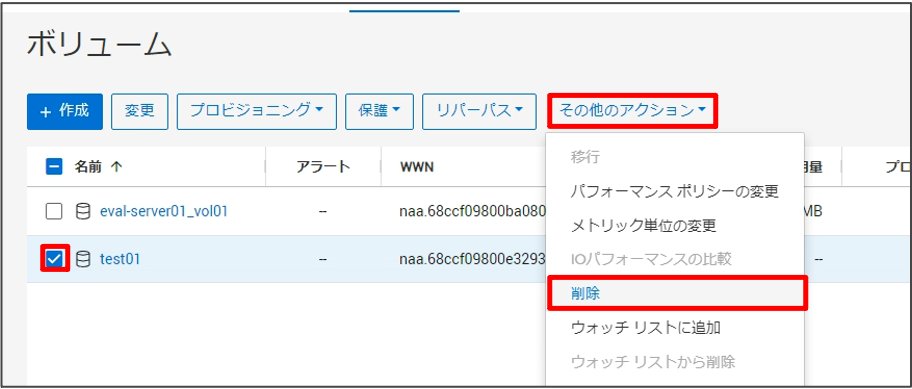

Hostに接続していないVolumeを選択し「削除」をクリックします。

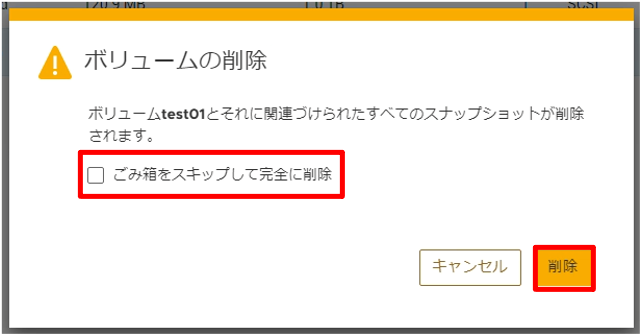

すると以下のように削除の確認画面が出てきますが、この時「ゴミ箱をスキップして完全に削除」のチェックボックスが表示されます。これにチェックを入れずに下部の「削除」をクリックします。

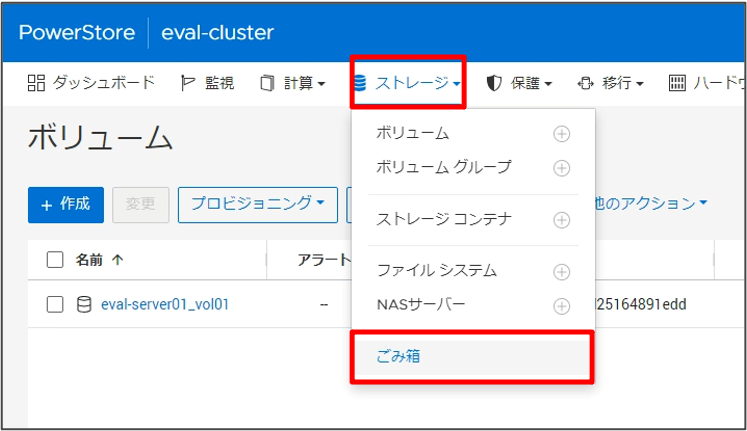

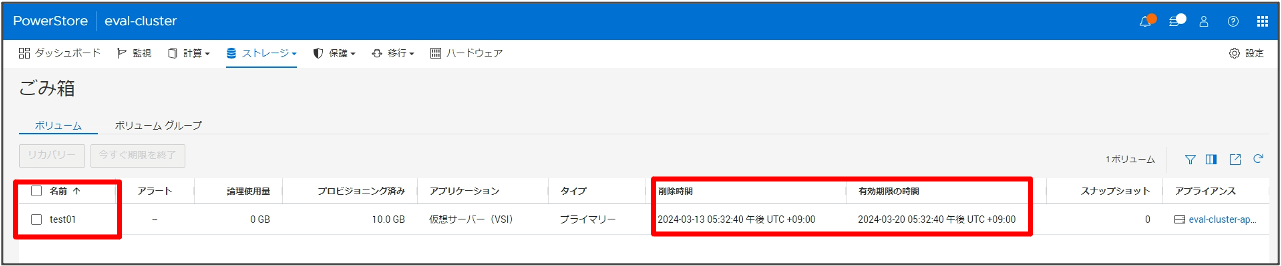

「ストレージ」 > 「ごみ箱」 をクリックします。

すると、先ほど削除したVolumeが残っていることが確認できます。また、削除はデフォルト設定では7日後になっていることがわかります。

先ほどの削除確認画面にて「ゴミ箱をスキップして完全に削除」にチェックを入れると、WindowsでShiftを押しながらファイルを削除したときのように「完全に削除」する形になります。容量が逼迫していて、すぐに不要なVolumeを削除したい場合などには有効ですね。

また削除までの期間は「設定」 > 「ごみ箱」から1〜30日までの間で1日単位で設定が可能です。

Secure Snapshot機能

こちらは名前の通り"安全な"スナップショットを作成する機能です。これもRecycle Bin同様、PowerStore OS3.5から実装された機能です。

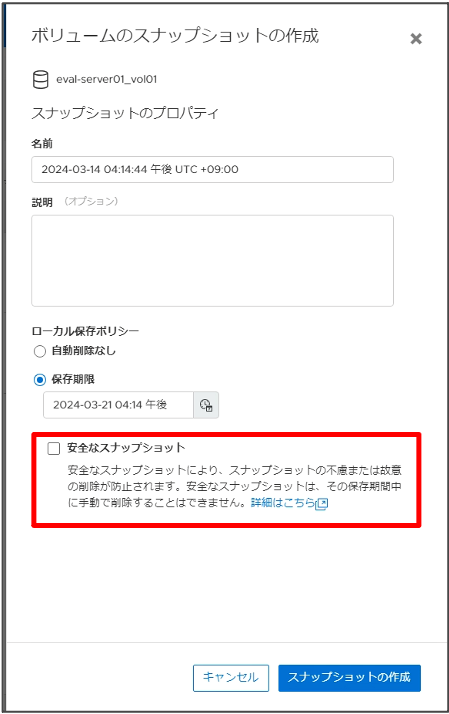

試しにスナップショットを作成してみます。すると、以下のように「安全なスナップショット」のチェックボックスが表示されています。

上記のチェックボックスを有効化してスナップショットを作成すると、ローカル保存ポリシーで指定された時間になり自動で削除されるまで、以下のように「削除」ボタンがグレーアウトして、スナップショットの手動削除ができなくなります。

なお、ローカル保存ポリシーを適用しない(=自動削除なし)の場合には「安全なスナップショット」のチェックボックス自体がグレーアウトし、手動削除の無効化は指定できなくなります。つまり、永久に残り続けてしまうスナップショットは作成できない、ということですね。

また、スナップショットの手動取得時のみでなく、自動取得時(=保護ポリシーを適用し定期的なスナップショットを取得する場合)も「安全なスナップショット」は有効化できます。ランサムウェア対策などにも非常に有効な機能となりますので、うまく使いたいですね。

ファイル機能の利用

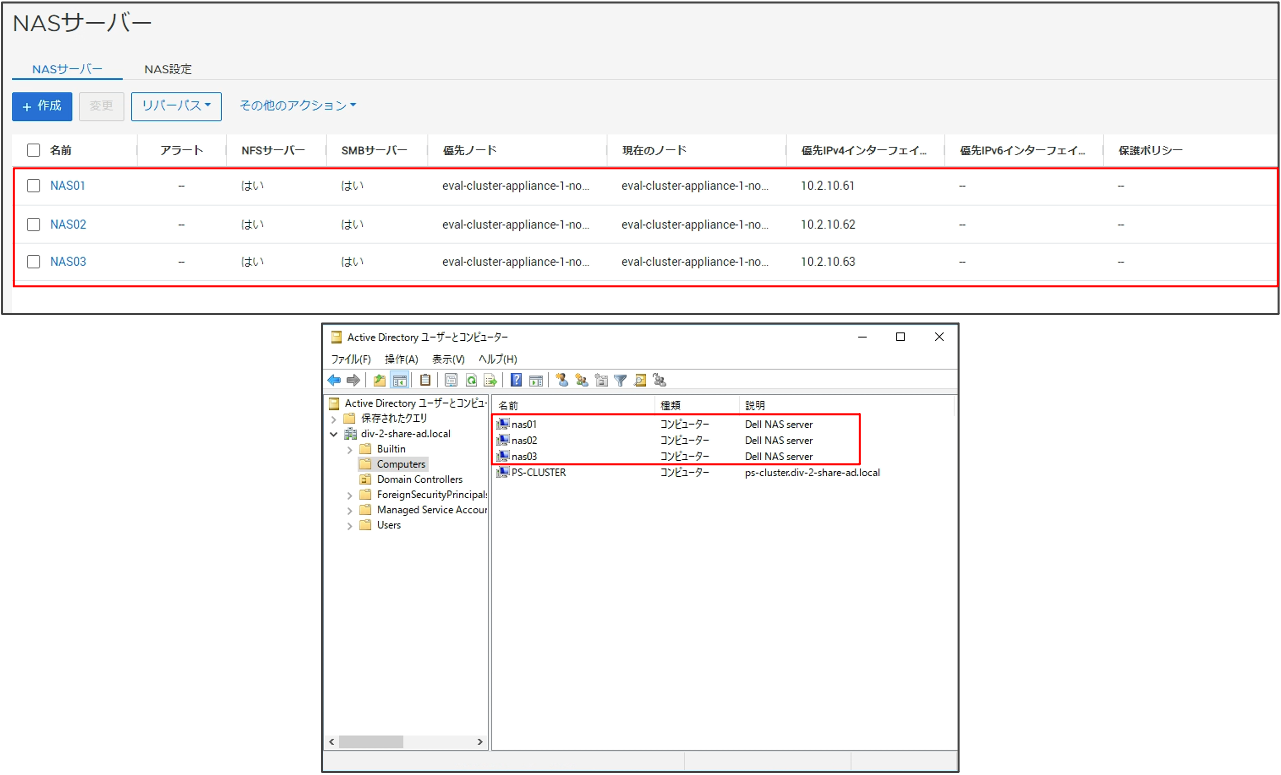

前編にてお話したとおり、PowerStore Tモデルかつ初期設定時にファイル機能を有効化している場合には、SMB・NFSといったファイル機能が利用できます。

PowerStoreにおけるファイルシステムは、内部に仮想的なNASサーバーを作成し、その配下にファイルシステムを作成、エクスポートを設定する方式です。仮想NASごとにネットワーク設定やユーザー設定、利用ポートなどを分けることができるので、自由度が高くなっています。

続いて、ファイルシステムを作成します。ファイルシステムの作成時にあらかじめ作成しておいたNASサーバーに紐づけることで、ファイルサーバーとしての利用が可能となります。

ファイルシステムを作成し共有を設定

NASサーバーにアクセスすると、作成した共有が表示され利用可能

参考

Dell PowerStore NFSの構成

https://dl.dell.com/content/manual51662116-dell-powerstore-configuring-nfs.pdf?language=ja-jp

Dell PowerStore SMBの構成

スナップショットの取得とユーザーからの見え方について

スナップショットはVolumeと同様、手動取得も自動取得も実施することが可能です。自動取得時のリテンションなどの指定も、Volume同様に実施することができました。(保護ポリシーはブロック/ファイルの間で共通の設定として、どちらからでも利用可能です)

下記のように、保護ポリシーベースでスケジュールして自動作成されたスナップショットは「スケジュール済み」、手動作成されたスナップショットは「ユーザー」と表示されます。

作成したスナップショットは、直接ホストにマウントして読み取り専用で利用させる、もしくはスナップショットからディレクトリのクローンを作成して、読み取りおよび書き込み可能な形で利用させることも可能です。

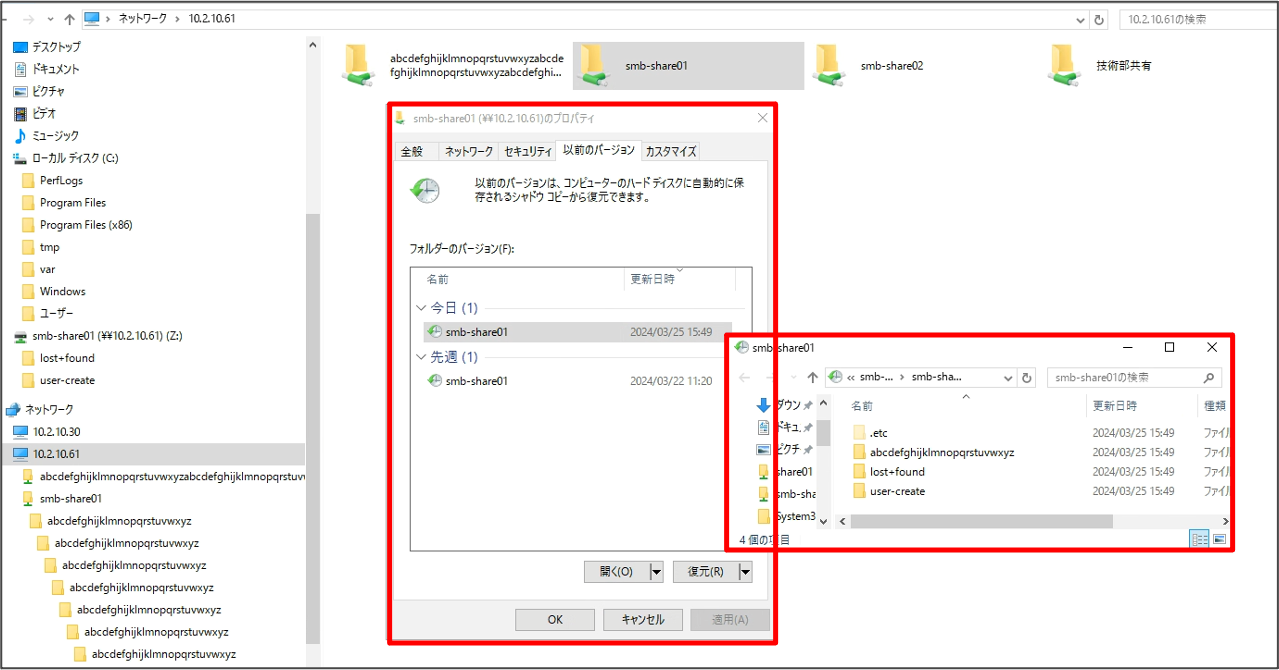

ファイルサーバー利用者にスナップショットをどのように扱わせたいかについては、スナップショットの作成時や保護ポリシーの作成時に以下の2種類から選択が可能です。

プロトコル(読み取り専用)

ファイルサーバー利用者からはスナップショットとして保存されたファイルにアクセスすることはできません。ストレージ管理者がリストアする、もしくはディレクトリのクローンを作成する必要があります。

スナップショット(読み取り専用)

Linux/Unixでは.Snapshotディレクトリに、Windowsでは「以前のバージョン」に表示され、ファイルサーバー利用者でもスナップショットの復元が可能となります。もちろん、配下のフォルダやファイル単位で個別に復元することも可能です。

参考 : Dell PowerStore データの保護

https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/powerstore-7000/pwrstr-protect-data/

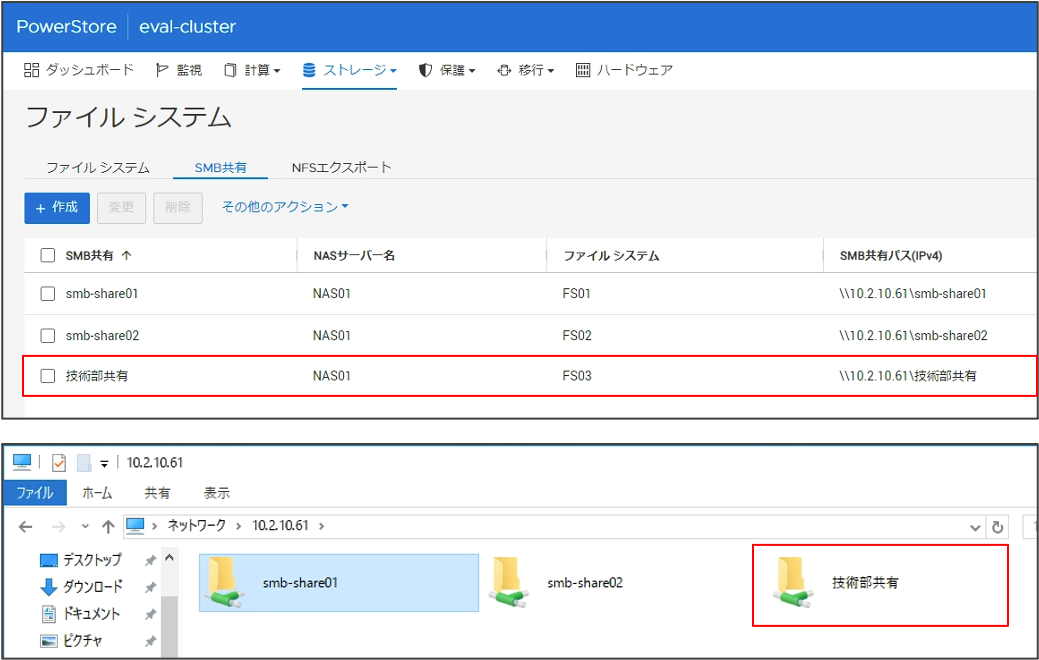

2byte文字への対応

Dellは海外ベンダーですので、UIは日本語対応していても2byte文字への対応はもしかしたらしていないのではないかと思いましたが、2byte文字での共有も問題なく作成することができました。

File Level Restoreの動作

File Level Restore(FLR)は、ファイルプロトコルを介したユーザーおよび管理者によるファイルの変更と削除を制限するための機能です。ファイルシステムに対してFLRの設定を行うことで制限を実行します。

FLRにはFLR-E(Enterprise)とFLR-C(Compliance)があります。FLR-Eの方がFLR-Cより制限は緩く、FLR-Cではデータの冗長性を損なうような行為(保存期限を短くするなど)やスナップショットからのリストアなどは、たとえ管理者であっても実施できないよう制限されます。

参考 : Dell PowerStore SMBの設定 > その他のファイル システム機能 > ファイル レベル保存期間設定

実際にFLR-Eで作成されたファイルシステムと、FLR-Cで作成されたファイルシステムで比較してみました。

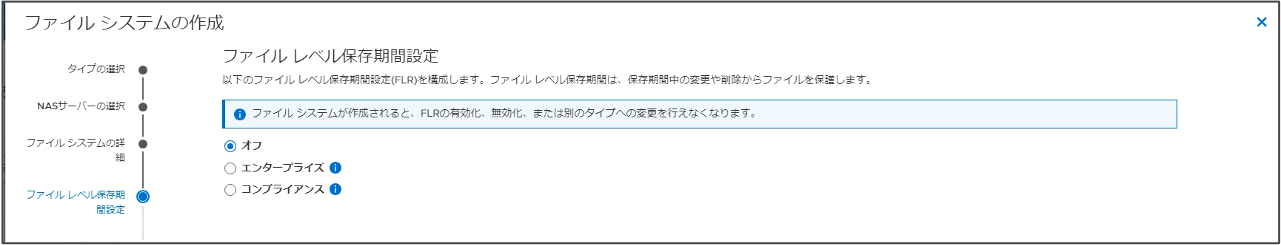

まずは検証対象となるファイルシステムを作成します。FLRの設定は、ファイルシステムの作成時のみ行うことができます。作成後に変更することはできません。

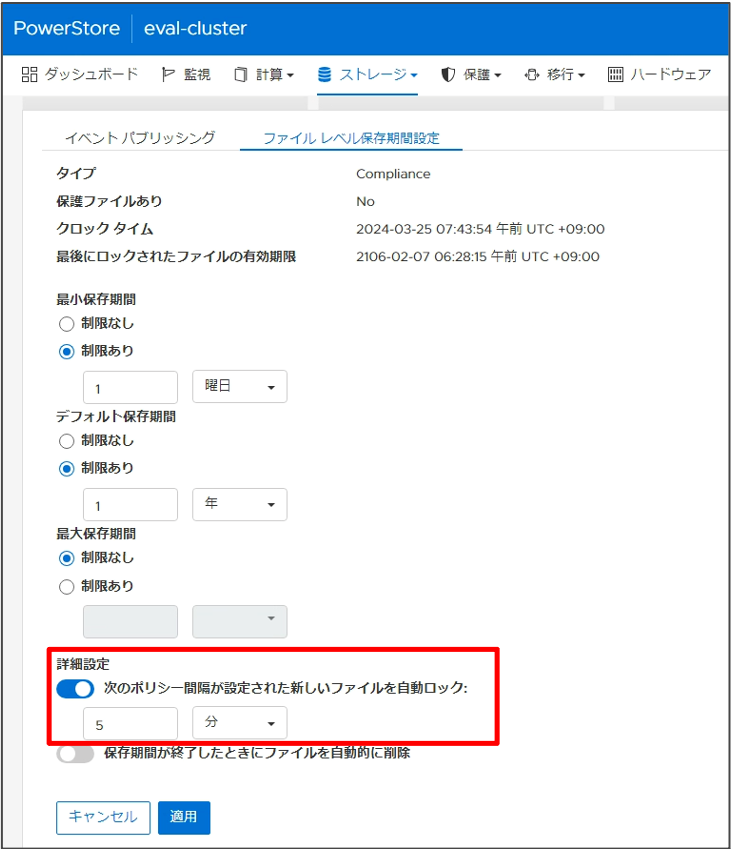

作成後、ファイルの自動ロックを有効化します。デフォルトでは無効となっておりますが、今回は書き込みから5分経ったファイルやディレクトリは変更や削除ができなくなるよう設定しました。

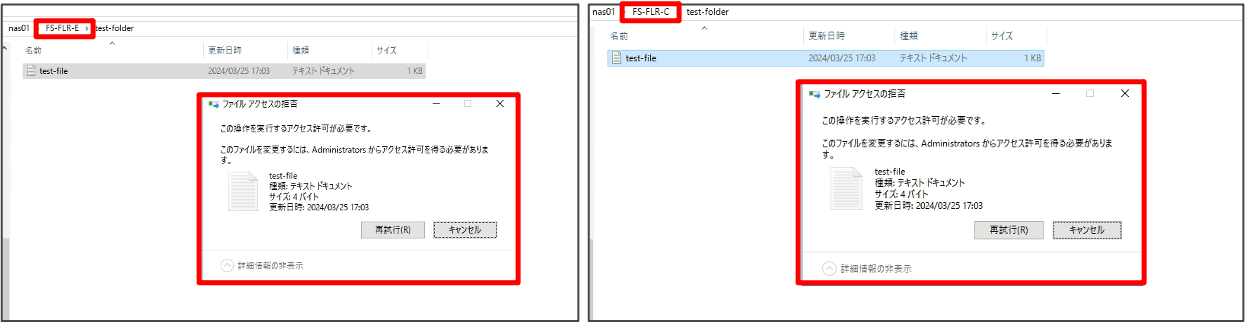

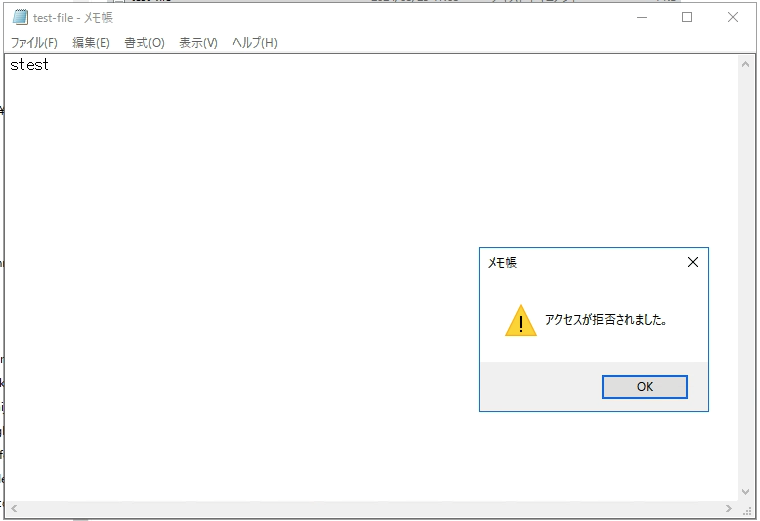

以下は上記設定のもと、作成後5分以上が経過したファイルに書き込みおよび削除を試みた時の動作比較です。

FLR-EおよびFLR-Eでは両方とも、ユーザーからの書き込みおよび削除はできなくなりました。

ファイルの削除

ファイルの変更

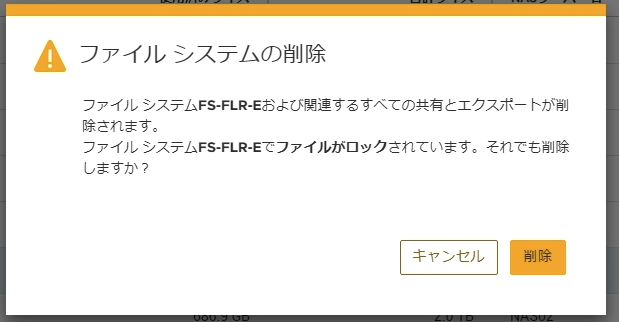

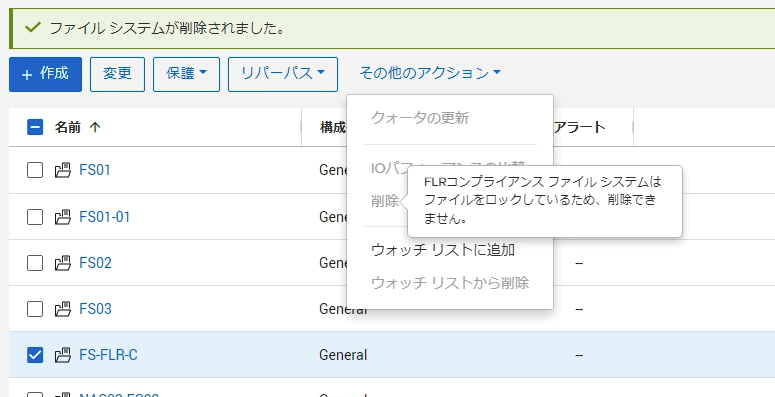

違いが出るのはロックされたファイルがあるFLR共有を管理者が削除しようとした時です。

FLR-Eでは、以下のように削除時に「ロックされているファイルがありますが本当に削除しますか?」という文言が表示されます。

一方FLR-Cではそもそも削除項目がグレーアウトしており、選択することができなくなっています。

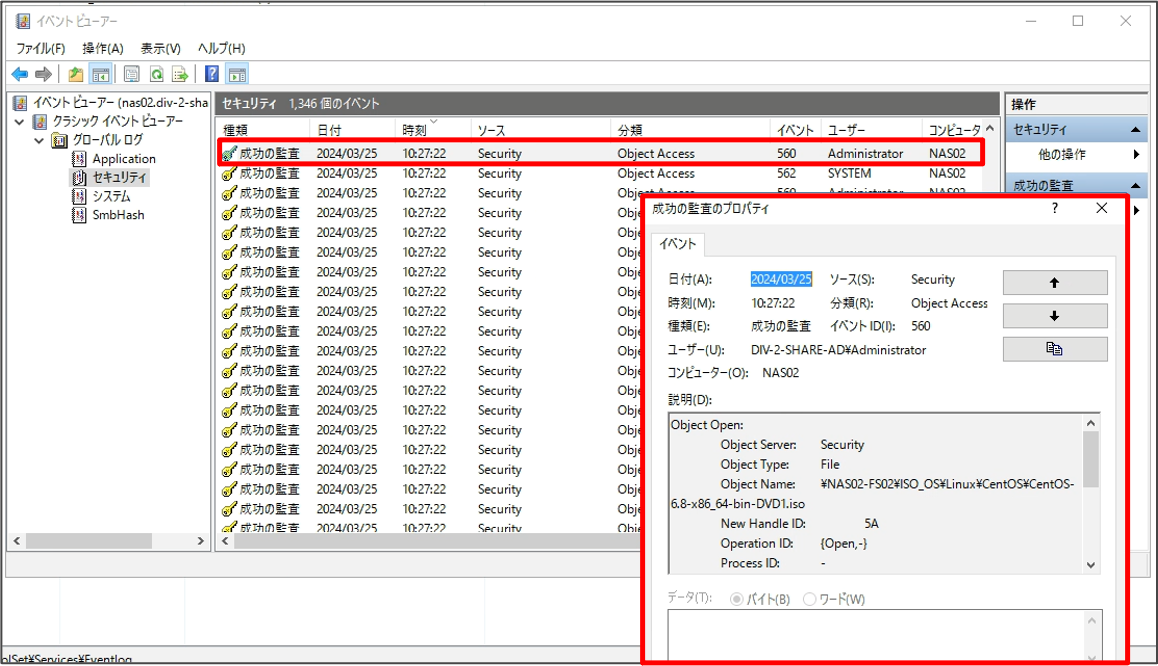

Audit logの確認

「SMBサーバーにどんなユーザーがアクセスした」「どのファイルに書き込みを行った」「どのファイルの読み込みを行った」といったAudit log(監査ログ)は、PowerStore内に保存されてはいるものの、PowerStoreGUIから直接確認することはできません。これを確認するには、Common Event Publishing Agent(CEPA)およびCommon Event Enabler(CEE)を利用してサードパーティ製のアプリケーションで解析するか、Dellの提供しているオプションのツール「Dell EMC NAS Management」を利用することで、Audit logを確認することが可能です。

CEPAおよびCEEを利用しサードパーティ製ソリューションと連結することで、イベントに起因したマルウェア対策などを行うことが可能ですが、今回はAudit logの確認だけが目的のため、Dell EMC NAS Managementを利用しました。

参考

PowerStore ファイル機能

https://infohub.delltechnologies.com/ja-jp/l/dell-powerstore-file-capabilities-1/introduction-5092/

PowerStore NFSの構成

PowerStore SMBの構成

Dell EMC NAS ManagementはDellのサポートサイトからダウンロードできます。

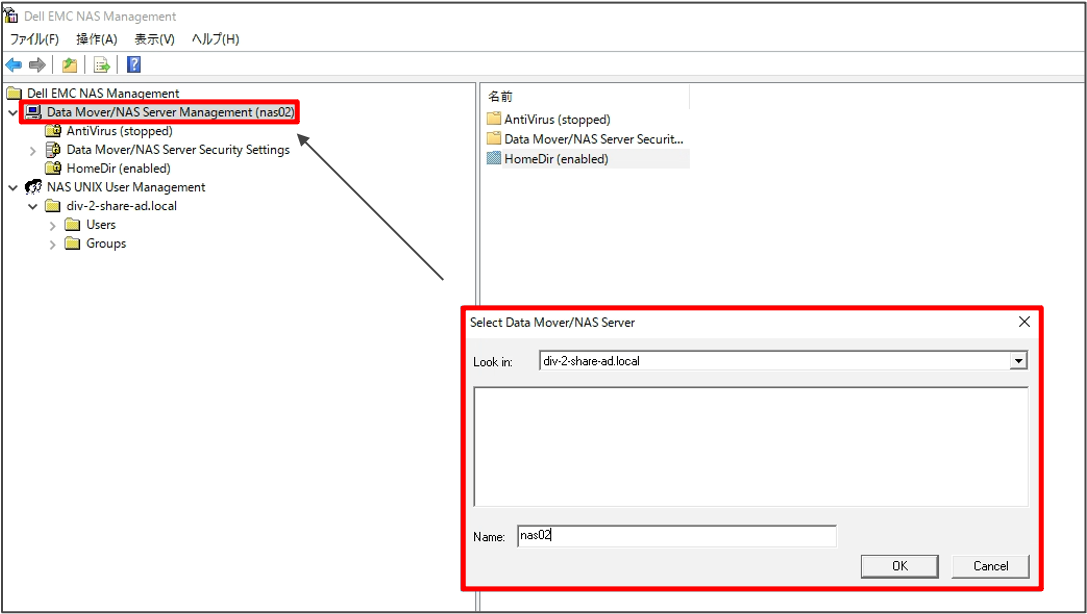

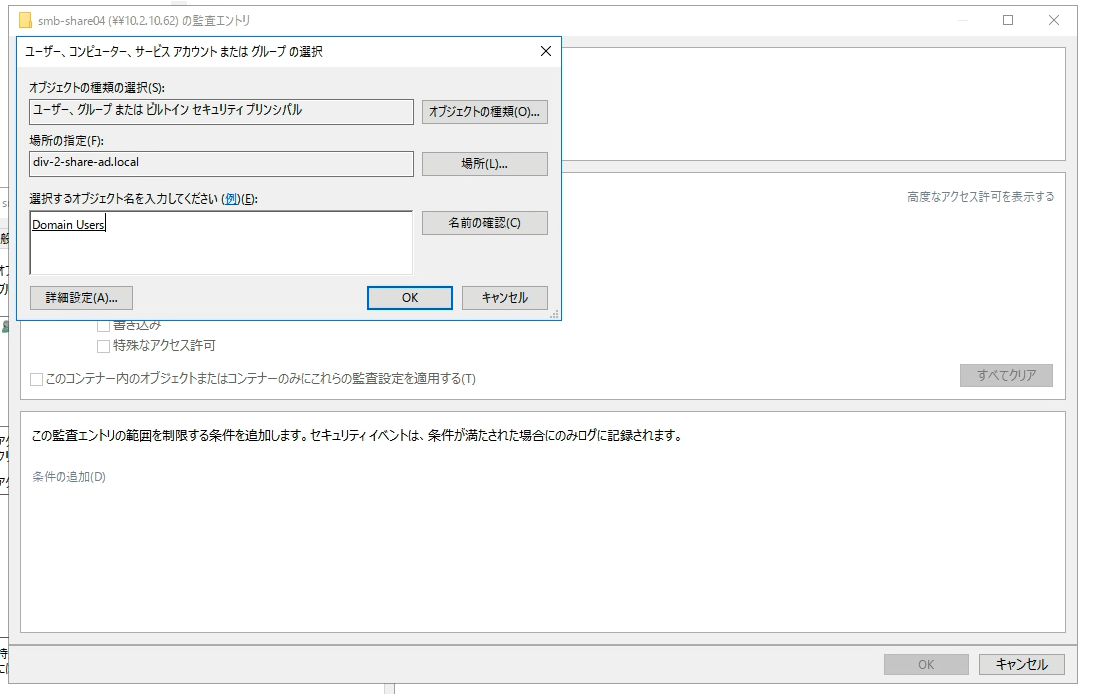

ダウンロードした.exeファイルをWindows端末にインストールすると、Microsoft管理コンソール(MMC)のスナップインとして動作します。インストールしたDell EMC NAS ManagementからPowerStoreが提供するNASサーバーに接続し、どんな情報を取得するかの設定を行います。

接続先を設定

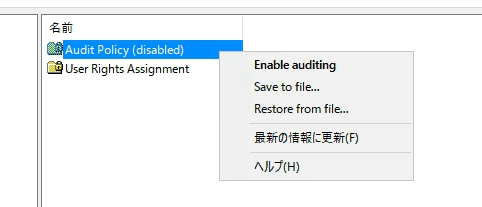

有効化する内容を設定

有効化する内容を設定

Dell EMC NAS Managementでの設定完了後、NASサーバー(上のディレクトリ)に対して監査対象の設定を実施します。

設定が完了すると、イベントビュアーからNASに接続することで監査情報を確認することが可能となります。

最長パス

環境によっては、ディレクトリのパスの長さがネックになることもあるかと思います。

今回PowerStoreで作成した共有内にWindowsのエクスプローラーからフォルダとファイルを作成し検証したところ、最長パスは256文字(256byte)であることが確認できました。また、レジストリの変更によりこれより長いパス長の入力が可能でした。そのためこれはWindows側のデフォルトの制限値である最長パス260byteにどこかで引っかかっているものと思われます。

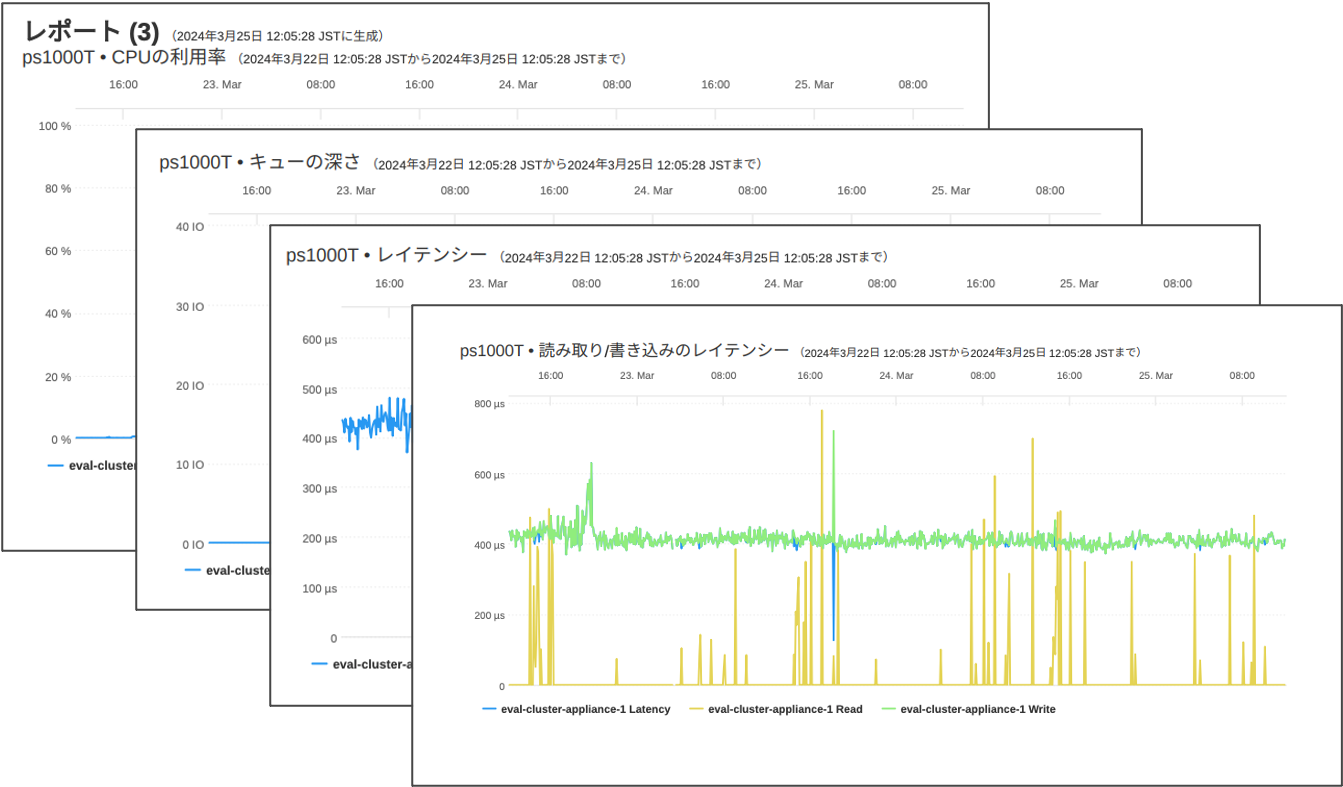

CloudIQでの操作

前回のブログではクラウド監視ツール「CloudIQ」への接続は実施しましたが、どんなことがCloudIQからPowerStoreに対して実施できるのかについては確認しておりませんでしたので、今回確認しました。

①各種情報(パフォーマンス情報や容量情報、筐体の基本情報、バージョン情報、アラート等)の確認

PowerStoreが正常に動作しているかどうかにまつわる情報を、可視化して確認することができます。なお反映は即時というわけではなく、数分程度かかる印象でした。

バージョン情報は、現在のシステムに入っているヘルスチェック用ファイルのバージョン、OSのバージョン、ファームウェアのバージョンおよびそれらの最新バージョンの推奨が表示されておりました。

②レポート出力

継続的なパフォーマンス情報などの履歴を、どの情報を出力するかやどのような形式(表orグラフor異常チャート)で出力するかを選択して、pdfやcsvでレポートとして出力することができます。レポートはプリセットを作成しておき、スケジュール化して定期的に出力、管理者に配信させることも可能です。

③SR(サポートリクエスト)

SRについてはCloudIQのGUIから直接上げることはできず、現在処理中のSRが確認できるだけでした。SR関連は別途サポートサイトから作成していただく形となります。

今回の検証を経て

今回各種機能検証を通じて感じたのは「多機能で、やりたいことはほぼできる」という万能感でした。これは以前「Dell Technologiesのストレージの系譜」でお話ししたとおり、長い歴史を持つUnityまでのバックグラウンドを継承してきているからかと思います。実際今回、込み入った機能の利用方法などを調べる際「Unityを基準に検索したら解決した」といったことは何度かありました。

上記のようにUnityから多彩な機能を引き継ぐ一方で、ハードウェア面やRAID構成、レプリケーション機能、ランサムウェア対策機能など、Unityから進化している点も多く感じられました。今後の機能アップデートにも注目していきたいと思います。

いい意味で枯れた部分と、最新機能を兼ね備えたPowerStore、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。

また弊社SB C&Sでは、今回検証で利用したPowerStore1000Tの貸し出しを実施しております。今回の記事を読んで気になった方は、ぜひ弊社営業担当までご連絡ください。

Dell Technologiesの製品一覧はこちら

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第1技術部 2課

中田 浩嗣 - Hirotsugu Nakata -

VMware担当を経て、現在ストレージ担当の中でもPure Storageを専任に担当するプリセールスエンジニア