皆さんこんにちは。SB C&Sの湯村です。前回の記事では、Azure Localの概要についてご紹介しました。今回は、VMware基盤からの移行先として注目されているAzure Localへの移行方法についてご紹介します。最新の情報も記載していますので、是非最後までご覧ください。

1. VMware 基盤から Azure Local への移行手段

現在、VMware基盤からAzure Localへ移行する方法は2種類あります。

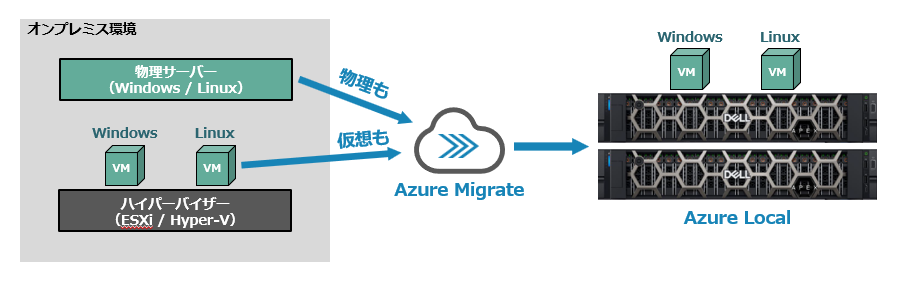

①「Azure Migrate」を使用した移行(2025年10月GA!!)

Azure Migrateは、Microsoft純正の無償移行ツールです。オンプレミスの物理環境も仮想環境も全てAzureへ簡単に移行できます。Azure LocalはAzureと接続するソリューションであるため、Azure Localへの移行についてもAzure Migrateを利用できます。

Azure Migrate を使用したVMware基盤からAzure Localへの移行は、長い間プレビュー状態が続いていましたが、2025年10月16日に正式にGAとなりました。Azure Localとの親和性がかなり高いツールですので、やっとGAになったことを嬉しく思います。記事の後半で実際に検証した際の様子もご紹介しますのでご期待ください!

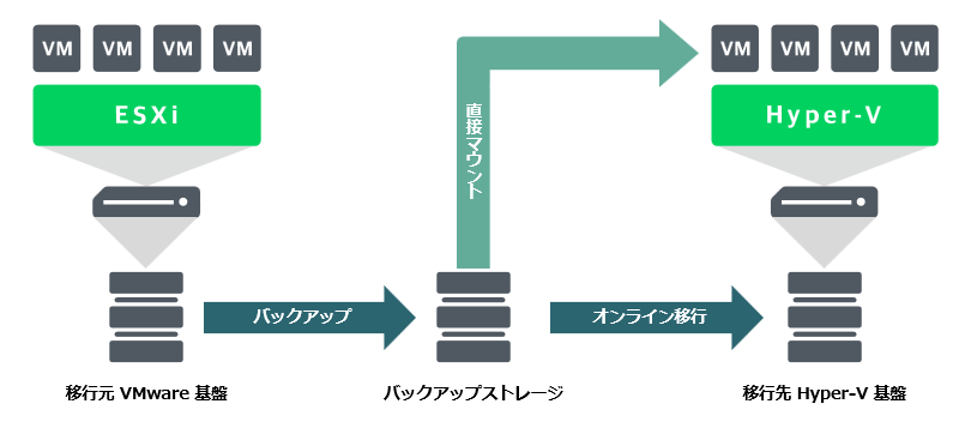

②「サードパーティ製のバックアップソリューション」を使用した移行

Microsoftとしてはサードパーティのバックアップ製品を使用した移行にも対応しており、VeeamやCommvault等が対応しています。

例えば、Veeam Backup & Replicationであれば、Veeam独自の高速リストア機能である「Instant VM Recovery」を使用したダウンタイムの少ない移行が可能となります。

本記事では、Azure Migrateを使用した移行について私が実際に検証を行いましたので、その結果をご紹介します。

2. Azure Migrate を使用した移行方法

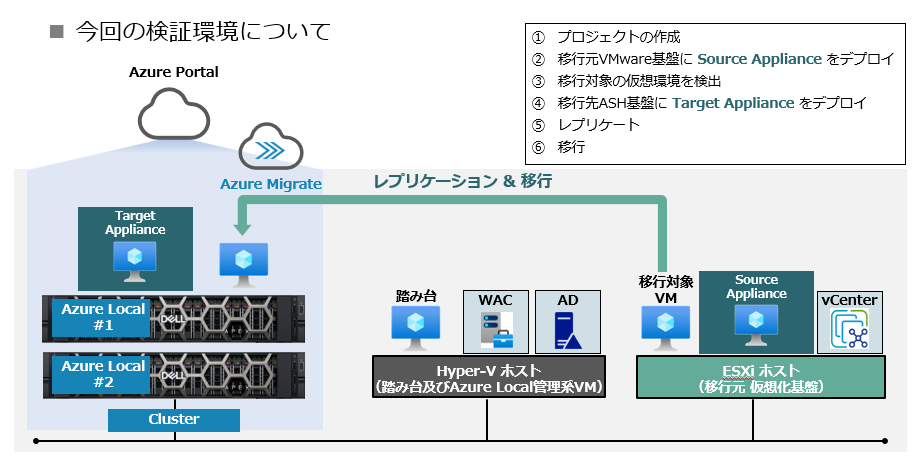

2.1. 検証環境について

使用した検証環境は以下の通りです。

- 移行先:Dell Technologies Azure Local AXノード2台

- 移行元:VMware ESXiホスト 1台

- 移行対象:ESXiホストで稼働している仮想マシン 1台

- Azure Local管理用の仮想マシン

- Active Directory

- Windows Admin Center

- Azure Migrate利用時に必要なアプライアンス

- Source Appliance

- Target Appliance

Azure Migrateによる移行の処理はAzure側でコントロールしていますが、移行元(VMware)と移行先(Azure Local)の仮想環境を検出するために、それぞれの基盤にアプライアンスをデプロイする必要があります。(この後説明)

2.2. 移行方法について

Azure Migrateを使用した移行方法について、大まかなステップをご紹介します。

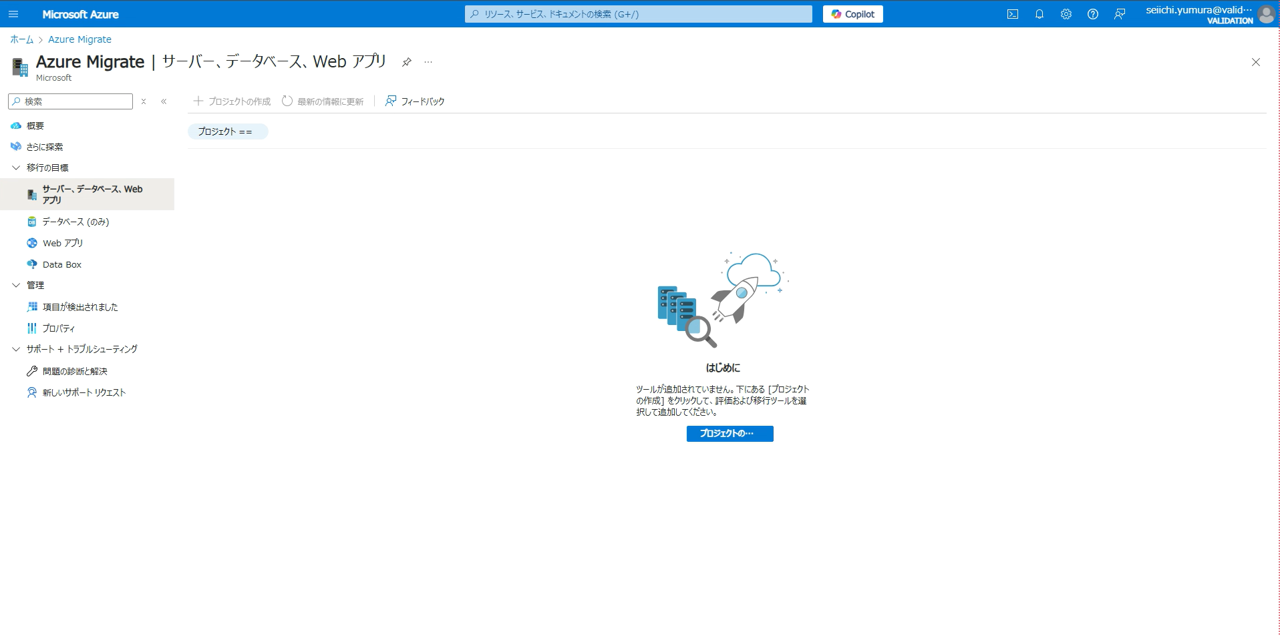

① プロジェクトの作成

Azure Localをデプロイ後、Azure PortalにアクセスしてAzure Migrateの管理画面を開きます。そこで最初に行うのは、「プロジェクトの作成」です。Azureのリージョンやサブスクリプションが異なる場合は、それぞれのAzure環境に対して移行プロジェクトを作成することになります。

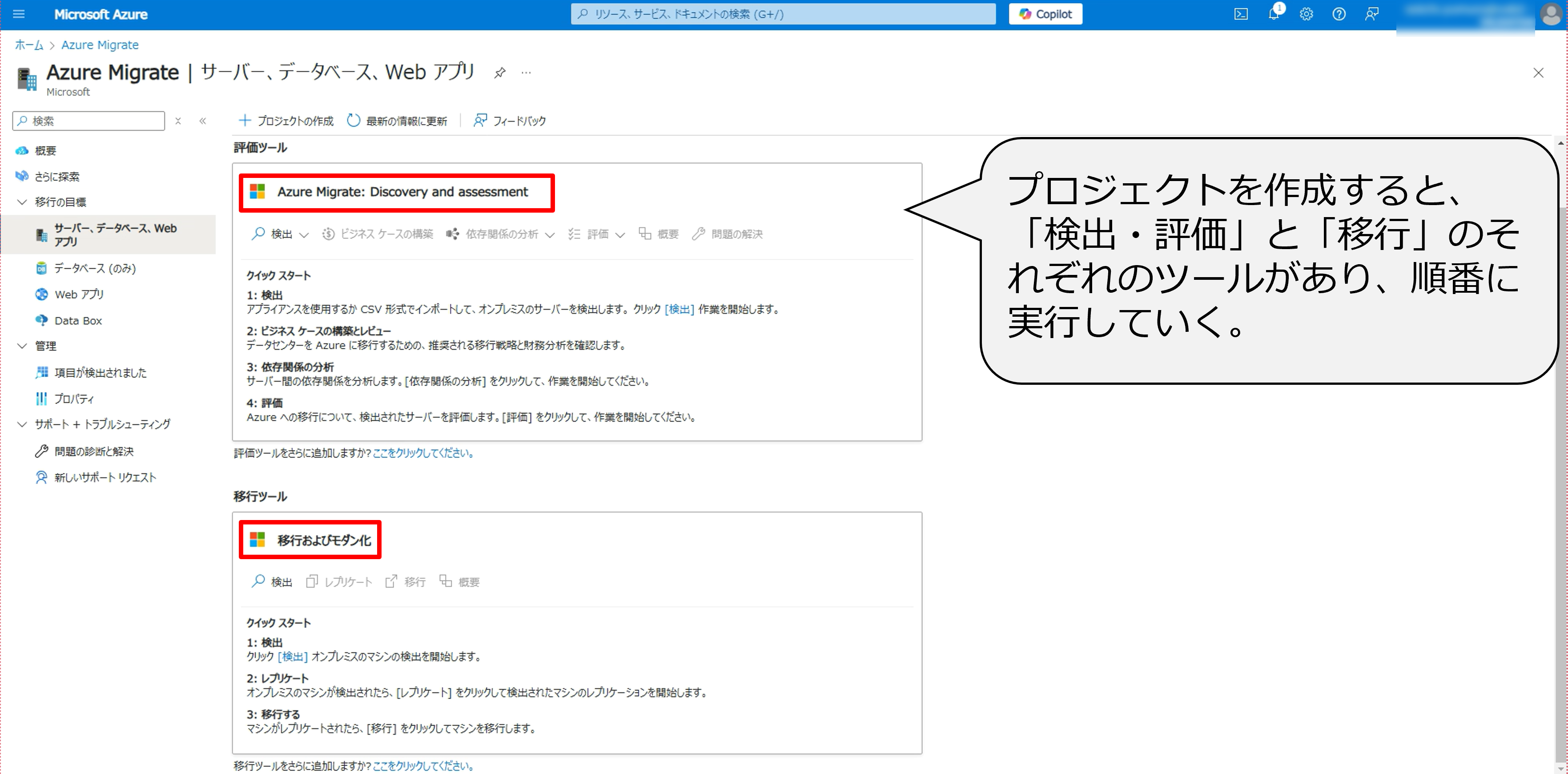

プロジェクト作成後は、「検出・評価」と「移行」のそれぞれのツールがあり、順番に実行していくことになります。

② 移行元のVMware基盤にSource Applianceをデプロイ・移行元仮想環境の検出

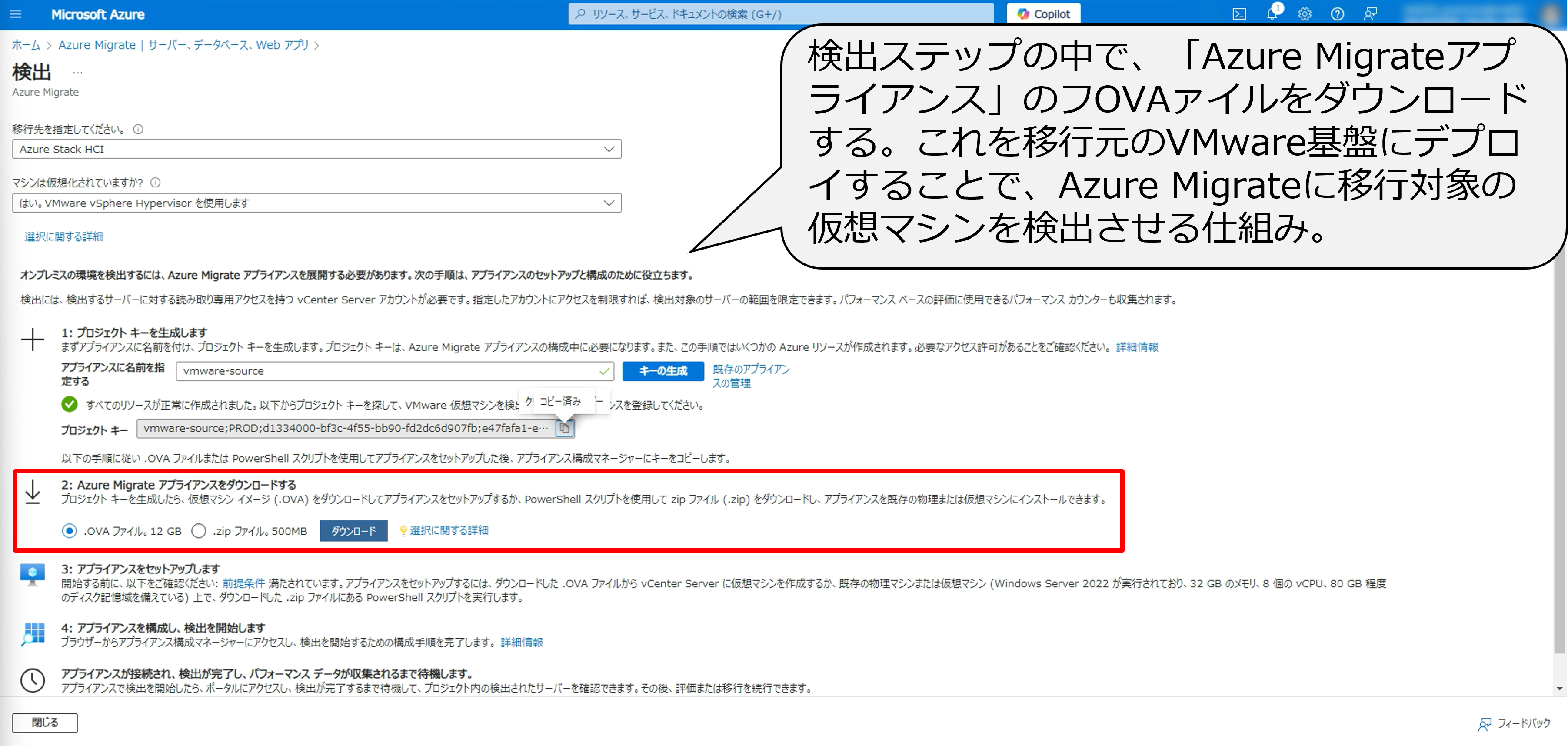

検出ステップを開始すると、「Azure Migrateアプライアンス」のOVAファイルをダウンロードできます。これを移行元のVMware基盤上でテンプレートデプロイを実行し、セットアップを行います。

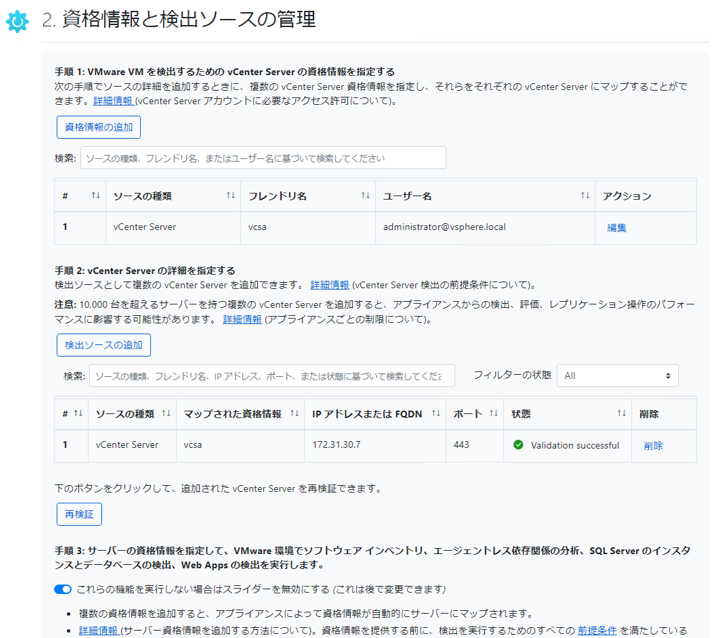

Source Applianceをデプロイした後は仮想マシンにログインし、管理系ネットワークのIPアドレスを手動で割り当てます。設定したIPアドレスにブラウザでアクセスすると、検出用のウィザードが開きます。わかりやすく手順が指示されていますので、手順に従い移行元のVMware基盤を検出します。

③ 移行先のAzureLocal基盤にTarget Applianceをデプロイ・移行先仮想環境の検出

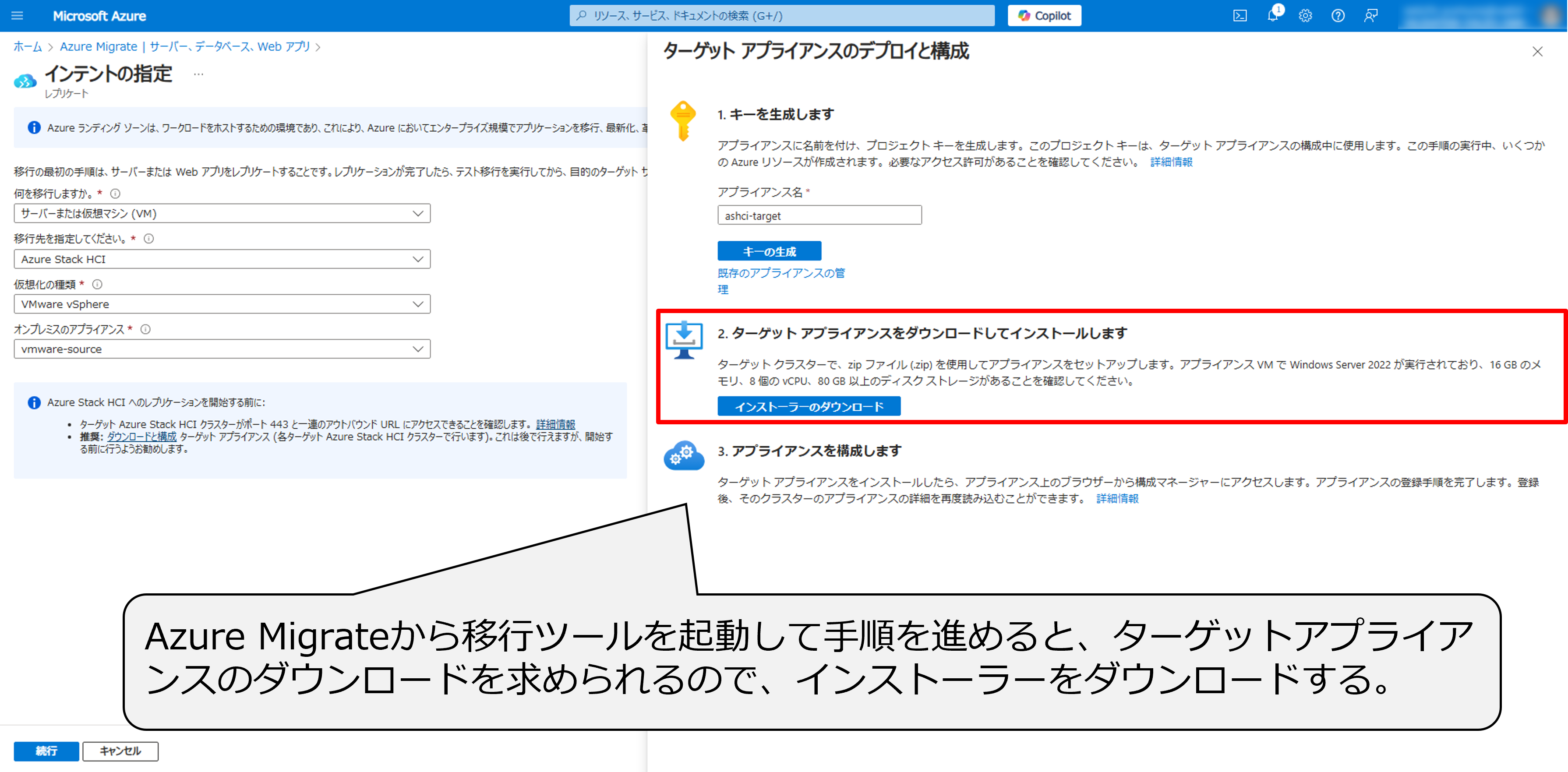

続いて、Azure Migrateのレプリケートステップを実行し、移行先のAzure Local基盤の検出を行います。Azure Local上にデプロイするTarget Applianceのファイルは、ウィザードを進める中で取得できます。

※Source Applianceとは異なり、OVAファイルではなくインストーラーファイルをダウンロードするため、Azure Local上に予めWindows OSの仮想マシンを作成しておく必要があります。

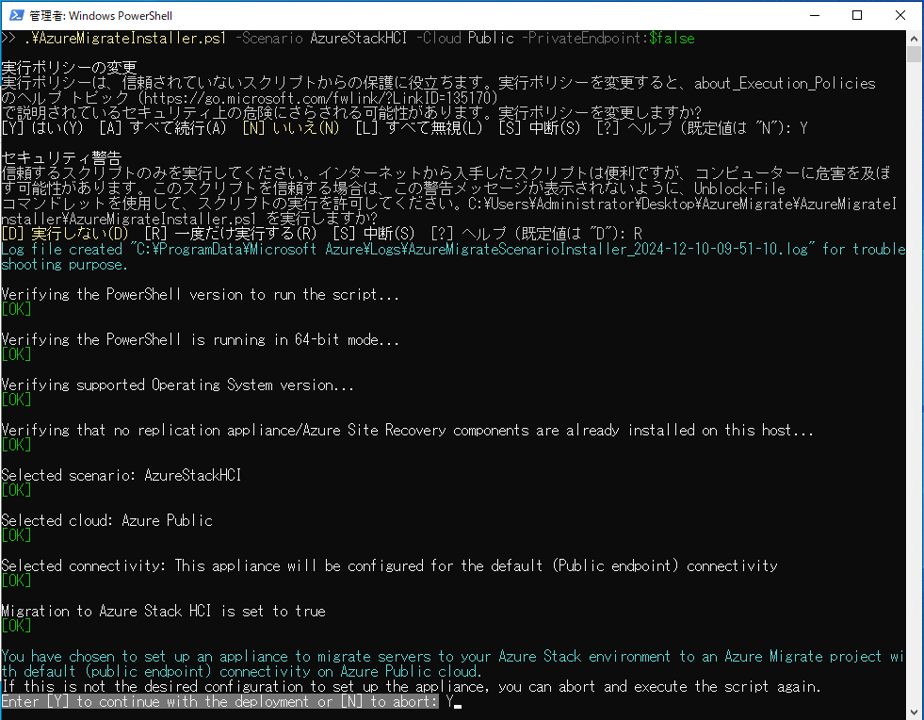

予め用意しておいたWindows仮想マシン上でインストーラーを実行します。

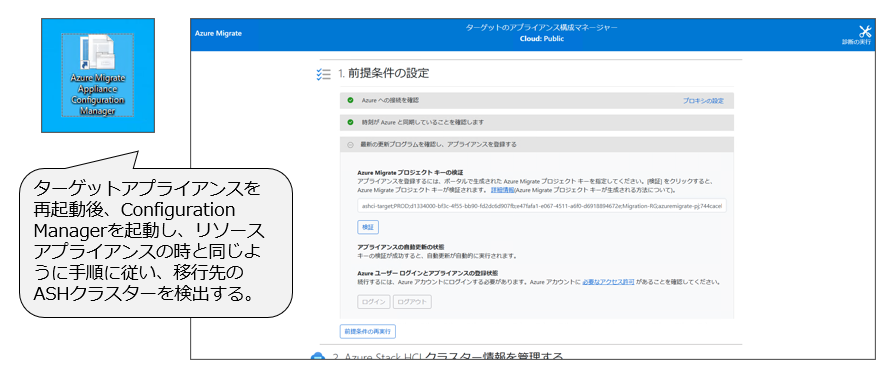

インストールが完了すると、Resource Applianceの時と同じように検出ウィザードが開くことができます。こちらも手順通りに進めてAzure Local基盤の検出を行います。

④ レプリケート

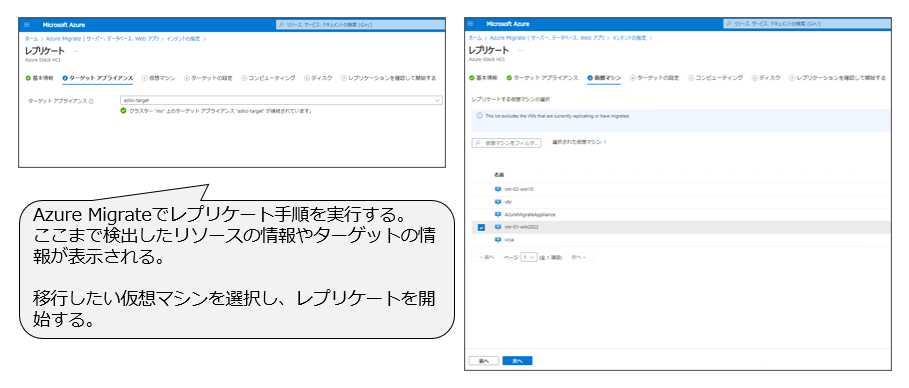

ここまで、移行元・移行先両基盤の検出が完了した状態です。いよいよレプリケートを行います。プロジェクト内の移行ツールを起動し、ウィザードの指示に従って必要事項を入力します。移行したい仮想マシンは1台でも複数台まとめてでもレプリケートできます。

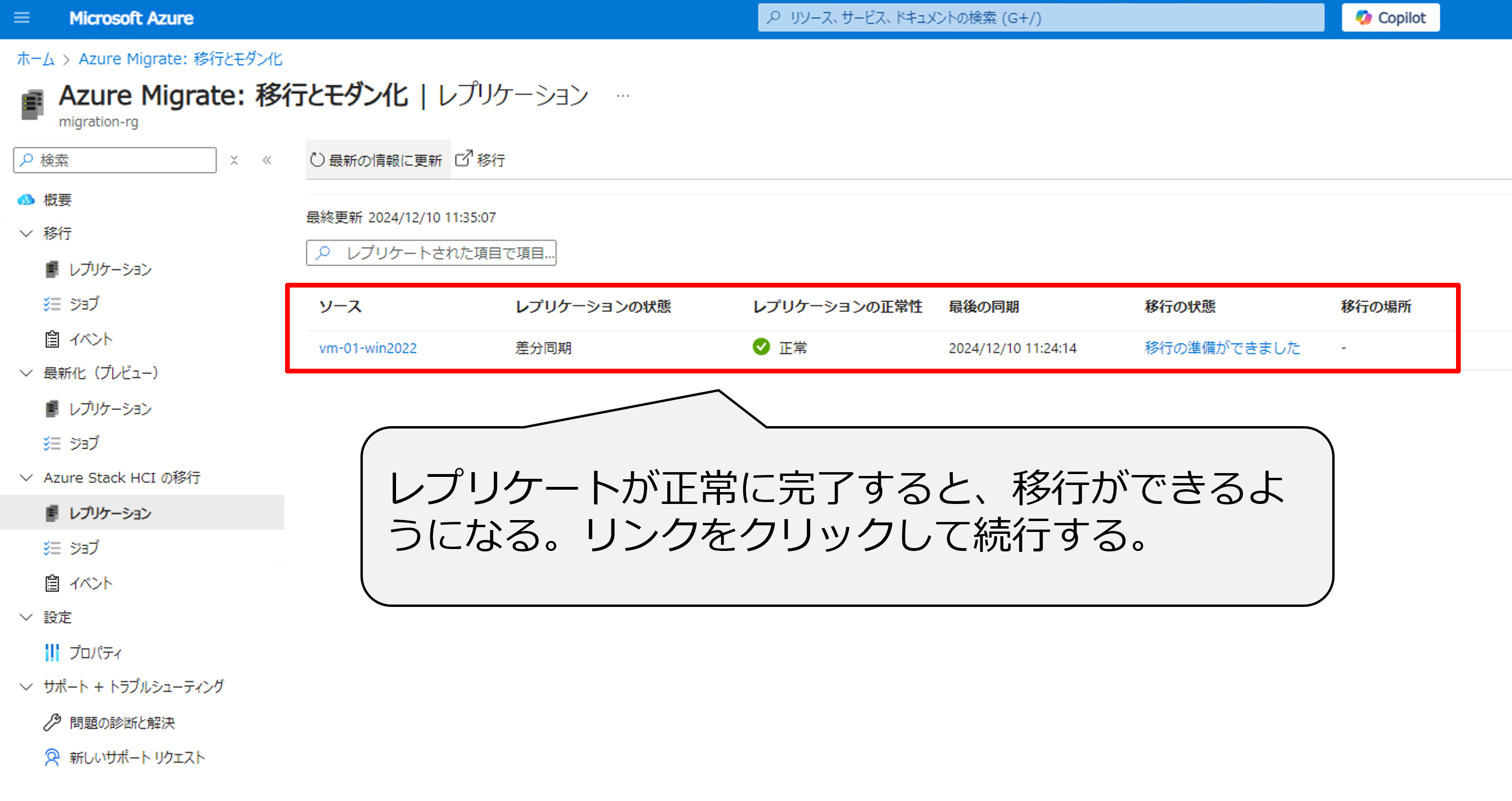

⑤ 移行

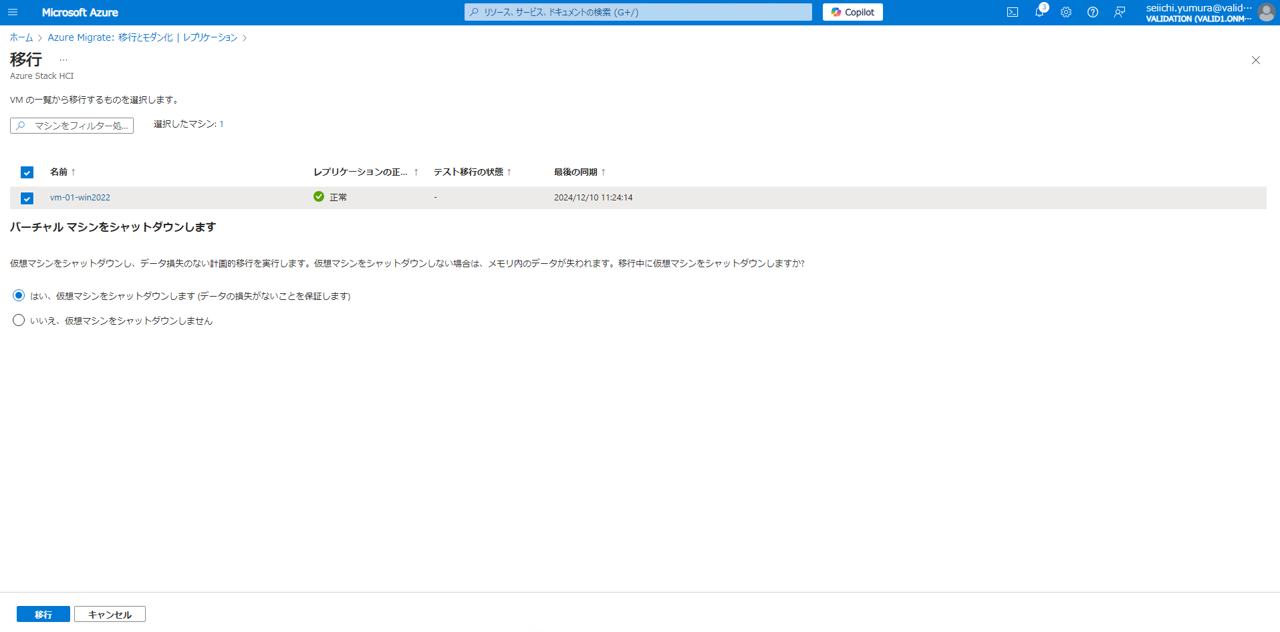

レプリケートが完了すると、移行ができる状態になります。リンクをクリックして移行ステップを実行します。

移行を実行する前に、移行対象の仮想マシンへシャットダウンを指示することができます。事前に手動でシャットダウンするのを忘れていたとしても、Azure側で制御できるのがいいですね!

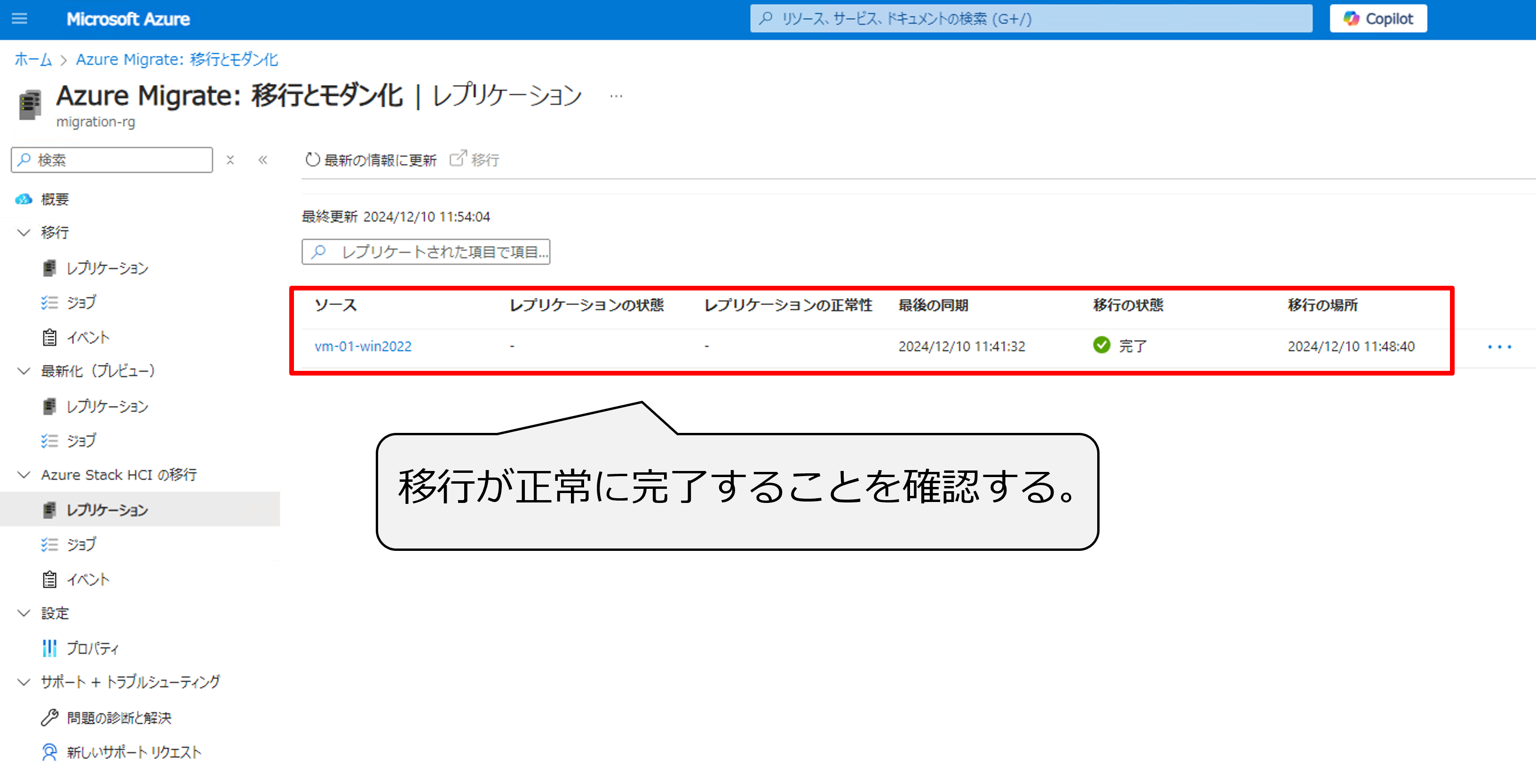

最終的に移行が正常に完了することを確認します。

3. Azure Migrate による移行時のポイント

以上、Azure Migrateを使用したVMware基盤からAzure Localへの移行方法についてご紹介しました。私が実際に検証してわかったこと・感じたことを最後にまとめます。

① 下準備はやや面倒だが、一度環境を作れば段階的な移行も可能に。

本記事での手順は大まかな手順のみを記載していますが、実際にレプリケート・移行を実行するまでの準備はやや面倒くさい印象を受けました。しかし、全体の流れはわかりやすく、用意されている手順も丁寧であるため、全体を通して非常に簡単に移行できたと感じています。また、ひとつの移行プロジェクトを作っておけば、「移行対象外の仮想マシンを稼働させつつ、移行対象の仮想マシンを移行する」ように段階的な移行も可能になります。しかも、Azure Migrateの無償期間は180日もあるため、無償期間の範囲内で十分に移行が完了します。

※Azure Migrateが有償になる理由は、Azure側のサービスとして利用するためです。

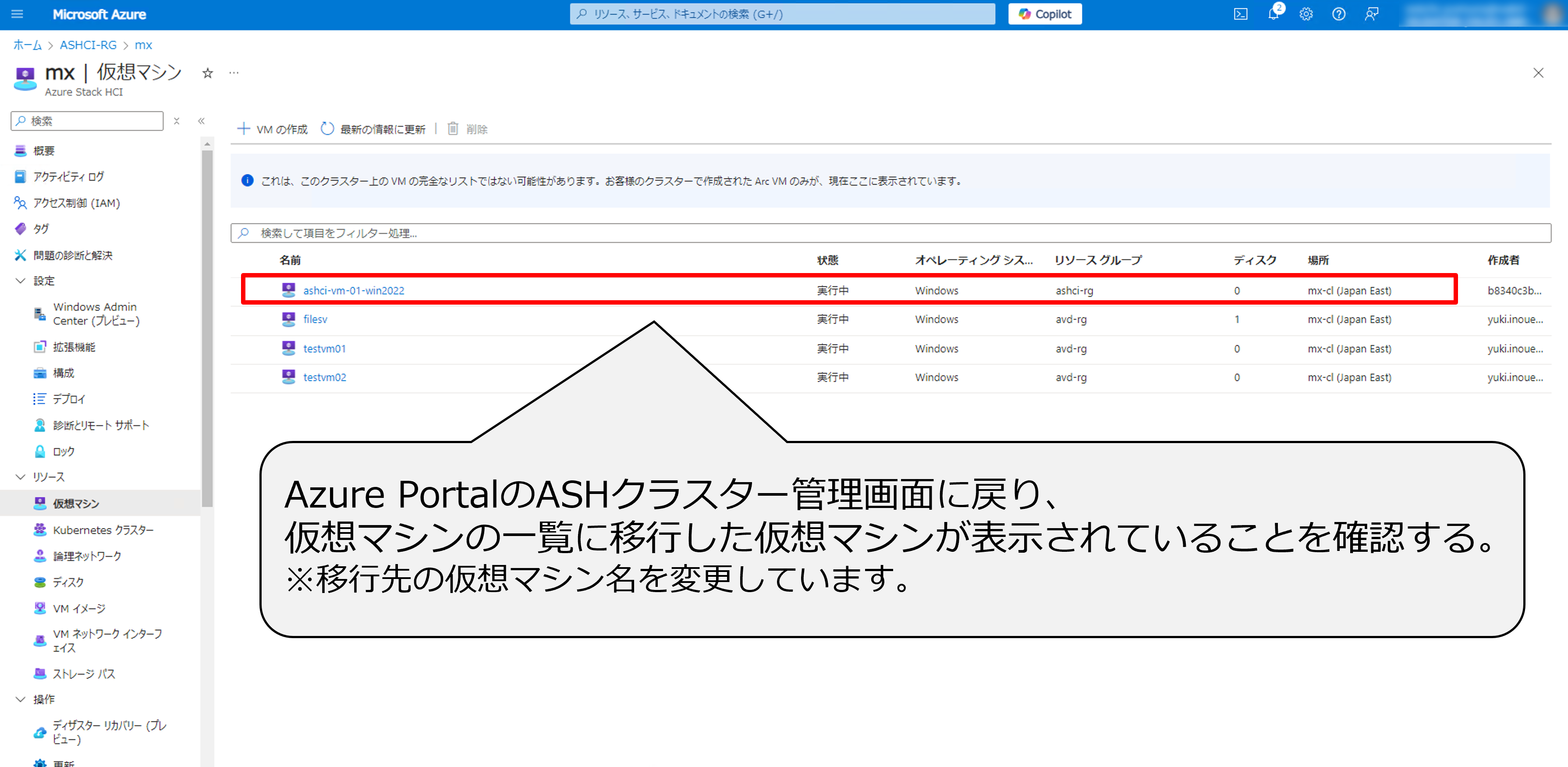

② 移行直後の仮想マシンは「Azure Arc VM」として自動的に認識される。

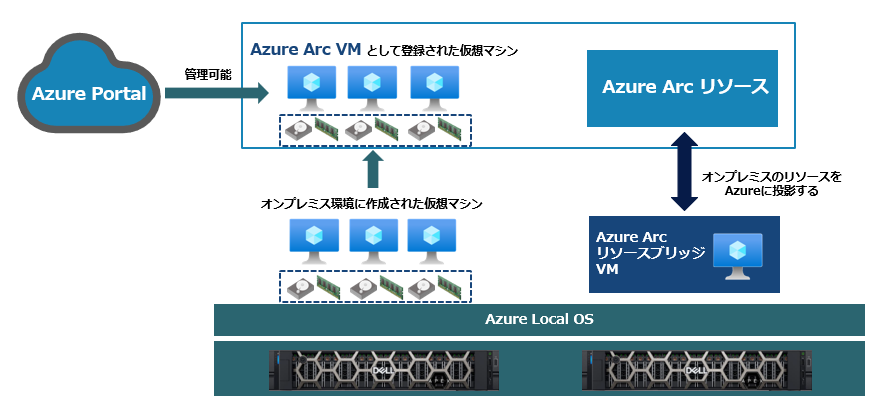

以下の画像は、仮想マシンを移行した後にAzure Localクラスターの管理画面を覗いたものです。当たり前と言えば当たり前ですが、移行した仮想マシンが一覧に表示されていますね。

ここで押さえて欲しいポイントが、「Azure Arc VM」というワードです。

Azure Local上で稼働する仮想マシンの実体はあくまでオンプレミスのサーバー上にあります。しかし、Azure Arcと呼ばれる、オンプレミスのリソースをAzure側に投影する技術によって、オンプレミスの仮想マシンがあたかもAzure上で稼働してるかのように管理できます。つまり、移行した仮想マシンがAzureから認識できているということは、移行しただけで自動的にAzure Arc対応の仮想マシン「Azure Arc VM」として有効になっているということです。s

仮に、Veeam等のサードパーティ製バックアップソリューションを使用して移行を行った場合、移行自体は簡単にできますが、移行した仮想マシンはAzure Arc VMとして有効になりません。そのため、Azure Portalから仮想マシンの情報が何も見えない状態になります。この場合は、Azure Portal側でスクリプトを流してあげるとAzure Arc VMとして認識されるようになりますが、少し面倒くさいですよね。

Azure Arc VMとして認識されるということは、すぐにでもAzureの各種サービス(Azure MonitorやAzure Backup等)を仮想マシンに適用して本来の運用を開始できるということです。それだけでもAzure Migrateを使うメリットは大きいことがわかると思います。

いかがでしたでしょうか。Azure MigrateによるVMware基盤からAzure Localへの移行についてご紹介しました。本来、Azure Localのようなハイブリッドクラウドソリューションへ移行するのは高度なスキルが要求されそうなイメージを持たれるかと思いますが、Azure Migrateであれば簡単に移行することができました。

次回の記事はAzure Localの運用に関する内容です。お楽しみに!

Azure Local関連のお問い合わせはこちら

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第1技術部 2課

湯村 成一 - Seiichi Yumura -

Dell Technologies・HPE製品担当のプリセールスエンジニア。

主に仮想化・HCIを専門領域としている。