皆さんこんにちは。SB C&Sの湯村です。HCIを主体とした仮想化製品のプリセールスを担当しております。今回は、Azure Stack HCIからリブランディングされて話題の「Azure Local」をご紹介します。

Microsoft Ignite 2024で発表されたAzure Local。全く聴き慣れない言葉ですが、セッションの内容曰く、「Azure Stack HCIが生まれ変わる」という内容でした。余計混乱してしまいますよね。

本記事では、従来のAzure Stack HCIと何が変わったのかをご紹介し、Azure Localを体系的に理解できる内容となっています。是非最後までご覧ください。

1. 「Azure Local」どのように生まれた?

1.1. Microsoftの「Adaptive Cloud」というアプローチ

Azure Localについて語る前に、Microsoftが提唱する「Adaptive Cloud」というアプローチについてご紹介させてください。

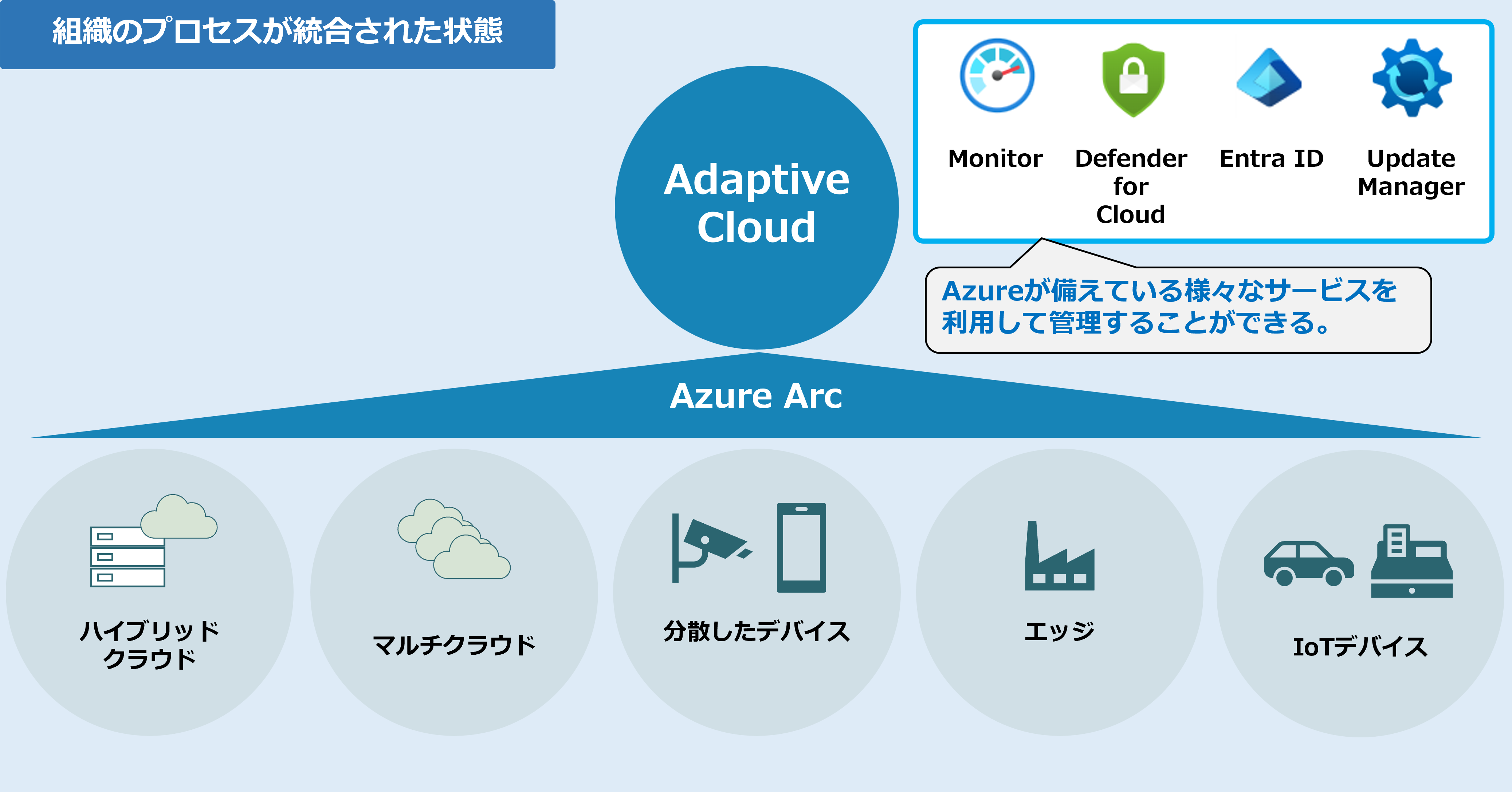

Adaptive Cloudは2023年にMicrosoftが世界に向けて発信したメッセージです。Adaptive Cloudを一言で説明すると、「分散されたプラットフォームやデバイスを全てAzureに統合管理させ、サイロ化したプロセスを統合する」という考え方です。

昨今、一企業には様々な新しい技術が導入され、その度に新しいプラットフォームや新しいデバイスが導入されています。その一方で、これらのITを管理するために必要な運用ルール等の "プロセス" は各々のIT毎に作成され、徐々に一組織のガバナンスが機能しにくくなってしまいます。いわゆる、「プロセスのサイロ化」ですね。

そこでMicrosoftは、プロセスのサイロ化を解消するためのアプローチとしてAdaptive Cloudを発信しています。ここでポイントなのは「プラットフォームはバラバラのままで、"プロセス" を統合する」というアプローチであることです。「新しい技術はどんどん使ってもらいたい」というMicrosoftの想いが込められています。

もう少し具体的に見ていきましょう。

一組織に導入されている様々な技術として、ハイブリッドクラウド、マルチクラウド、エッジデバイス、IoTデバイスのような様々なプラットフォームやデバイスが存在します。Adaptive Cloudのアプローチを適用すると、「Azure Arc」と呼ばれる技術によって全ての技術がAzureへと向きを揃え、Azureからの統合管理が可能になります。

物理基盤だけでなくESXiやHyper-V仮想化基盤、その上で稼働しているWindows OSやLinux OS、Kubernetesのようなコンテナ環境に至るまでAzureから一括で管理できるようになります。さらに、Azureが元々備えている様々なサービスを活用することで、監視やワークロード保護のような重要な業務も、統合されたプロセスによって運用することができます。

1.2. Azure から管理する仮想化基盤「Azure Local」

前置きはこのくらいにして、Azure Localへの話と移ります。

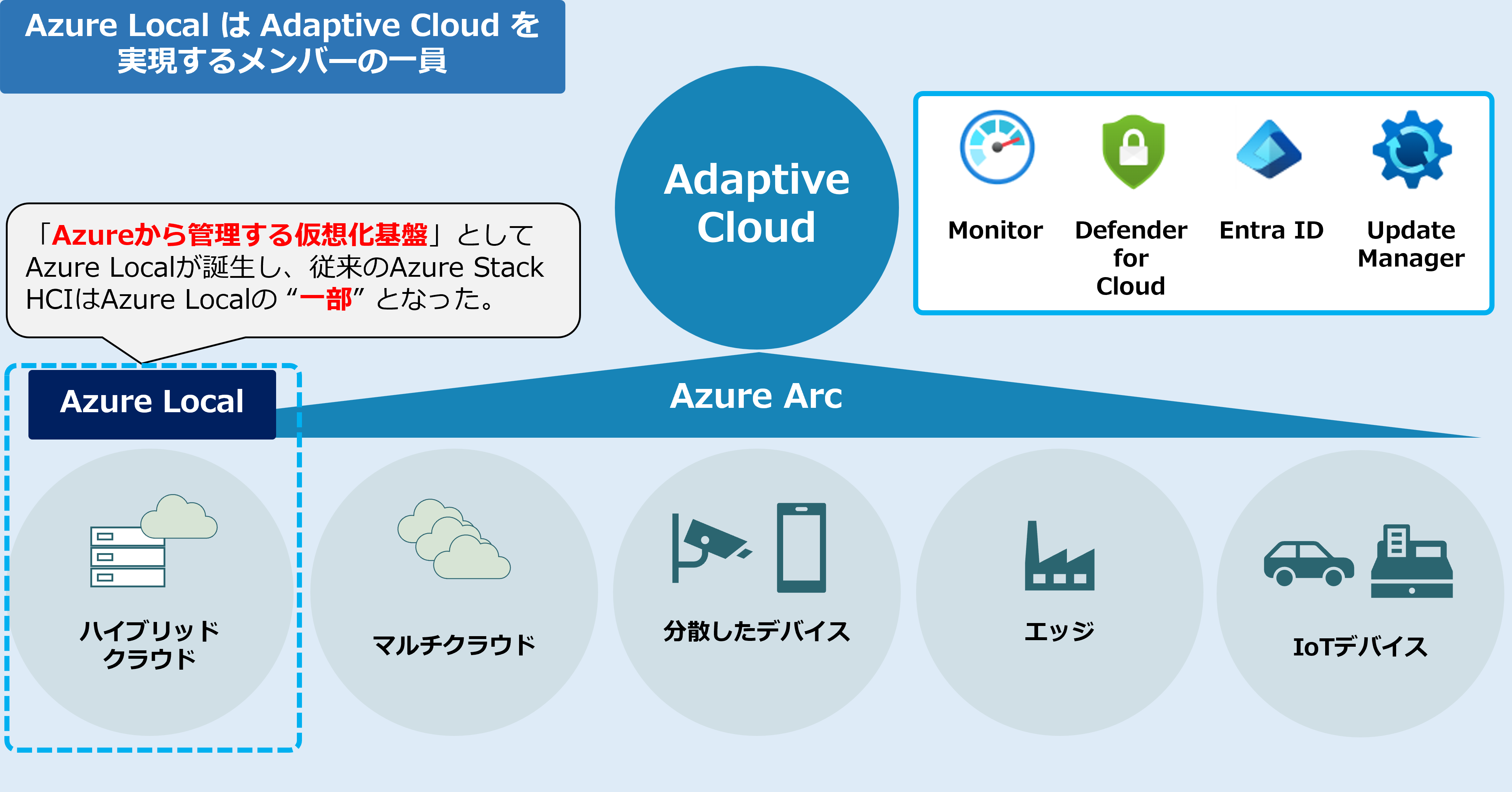

MicrosoftがAdaptive Cloudを推進する一貫の流れで、「Azureから管理する仮想化基盤」という位置づけでAzure Localが誕生しました。そのため、従来のAzure Stack HCIはリブランディングされてAzure Localの "一部" となりました。

"一部" という表現になっているのは、Azure Localには従来のAzure Stack HCIに加えて、新しいシナリオが追加されたためです。

新しいシナリオとして追加されたものは以下の3つです。

- Connected Servers(✓GA)

いわゆる従来のAzure Stack HCIに該当します。Azureと「Connect」された仮想化基盤のリーダーとしてAzure Localの先頭に立ちます。 - Low-spec/Low-cost/Edge Servers(※Preview※ 2025年4月8時点)

軽量のハードウェア要件に対応した、よりシンプルで小型の筐体が特徴です。工場や小売店等のエッジ環境や、地方拠点オフィス等の小規模環境向けモデルです。まだプレビュー状態ですが、Azure Local Catalogでは既に各ハードウェアメーカーが対応しているモデルを掲載しています。 - Disconnected Operations(※Preview※ 2025年4月8時点)

Connected Serversと対称的な名前ですが、その文字通りAzureから「Disconnect」されたモデルとなります。各ノードはAzureと一切接続を行わない代わりに、Azure Localの管理ツールであるAzure Portal機能がオンプレミスに実装され、完全なプライベートクラウドが実現します。

※プレビューに参加するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。ご注意ください。

現状お伝えできる情報はこのくらいになってしまいますが、Azure Localが単にAzure Stack HCIから名前が変わっただけでなく、「様々な形のオンプレミスをAzureと連携させることが想定されたソリューション」であることをご理解いただけると思います。アップデートが入り次第、またこちらで情報を発信する予定ですので楽しみにお待ちください!

2. Azure Local(Connected Servers)の概要

さて、ここからはAzure Local(Connected Servers)の概要をご紹介します。従来のAzure Stack HCIから派生しているため大きな変更点はありませんが、リブランディングされたこのタイミングで改めてご紹介します。以降、全てAzure Stack HCIと置き換えて読んでいただいて問題ございません。

2.1. 「Hyper-V」をベースにした HCI

皆さん、Azure Localと聞いてまず何を思い浮かべますか?

「Windows Server OSで作るHCI?」

「Azureにつなぐ?」

「ハイブリッドクラウド?」

「VMware vSANやNutanix AHVとよく比較されるやつ」

リリースされてから10年近く経過していますが、意外とこのようなざっくりとした認識を持たれている方もまだ多いのではないでしょうか?

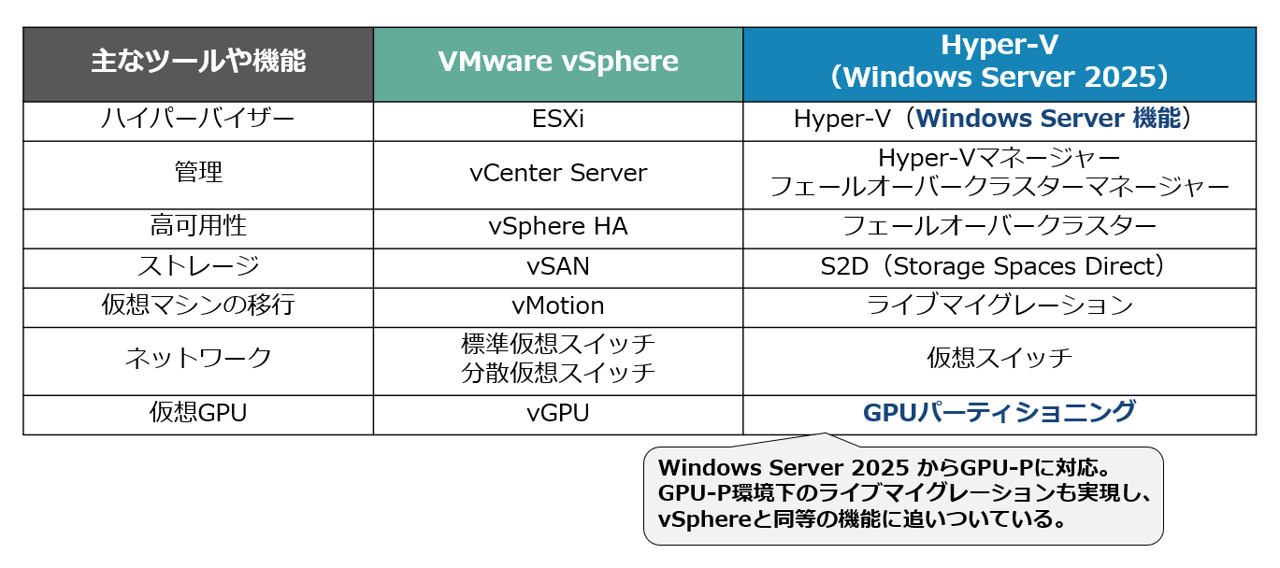

どれも正解ですが、今回お伝えしたいのはハイパーバイザーである「Hyper-V」をベースとしたHCIであるということです。Hyper-VはWindows Serverに標準で実装されている機能であるため、OSをインストールした後はHyper-Vを有効にするだけで簡単に使うことができます。

※Hyper-Vについて詳しく学びたい方は「基礎から学ぶ!Hyper-V 仮想化入門」をご覧ください。

以下は、主要な機能やツールをVMware vSphereと比較したものです。ご覧の通り、vSphereの主要機能と同等レベルのものは全て実現できています。最新OSのWindows Server 2025からはGPUパーティショニングが実装され、これまでHyper-Vの課題であった仮想GPUの実装も解消されています。

もちろんAzure Localもこれらの機能がベースとなっていますが、主に運用管理ツールの部分で大きな差異があります。次回の記事でAzure Localの運用についてご紹介しますのでそちらをご覧ください。

2.2. Azure Local を構成するコンポーネント

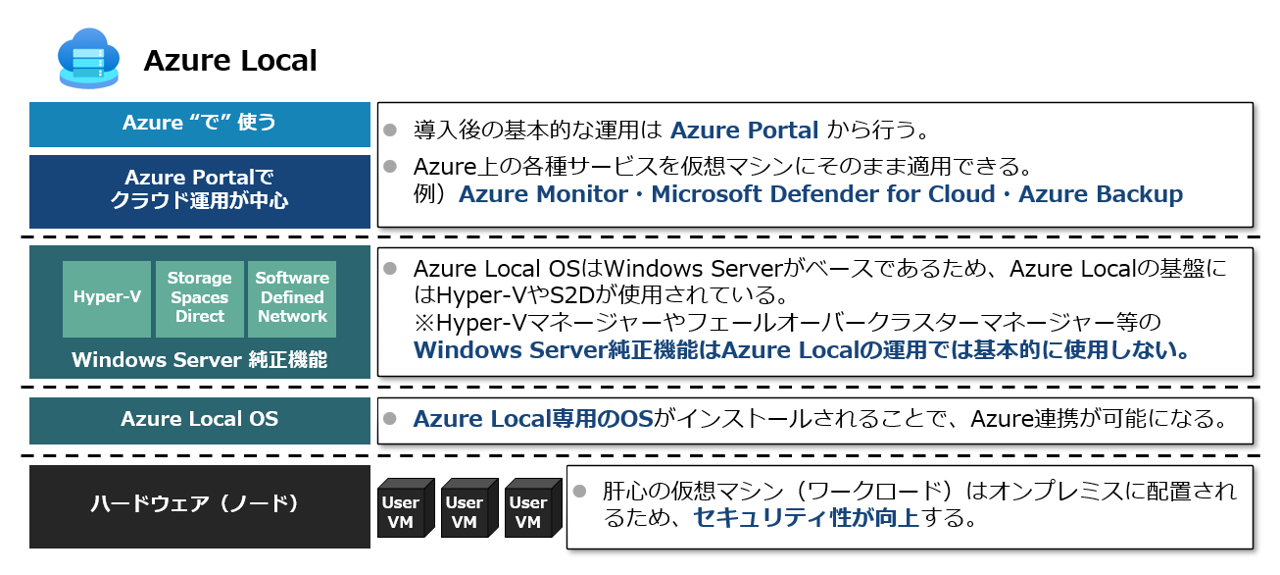

Azure Localは、Azure(クラウド)・ソフトウェア・ハードウェアの3要素から構成されます。それぞれ以下のような役割や特徴があります。

- Azure Portal(クラウド)

Azure Portalは、皆さんご存じAzureの管理UIです。Azure Local専用のUIではなく、一般的に使われているAzure Portalをそのまま利用できます。Azure Localは「Azure "で" 使う」ことが想定されたHCIであるため、導入後の運用はほぼAzure Portalで行います。

※詳しい運用については次回の記事でご紹介予定です。

Azure Portalから運用することのメリットはなんといっても「Azureの各種サービスをそのまま利用できる」ことです。仮想マシンの作成等の基本的な運用だけでなく、Azure Local基盤全体を監視できる「Azure Monitor」や、ゼロトラストセキュリティ対策を実装できる「Microsoft Defender for Cloud」等、本来別途ツールを導入する必要がある高度なサービスを、導入後すぐに利用できます。 - Azure Local OS(ソフトウェア)

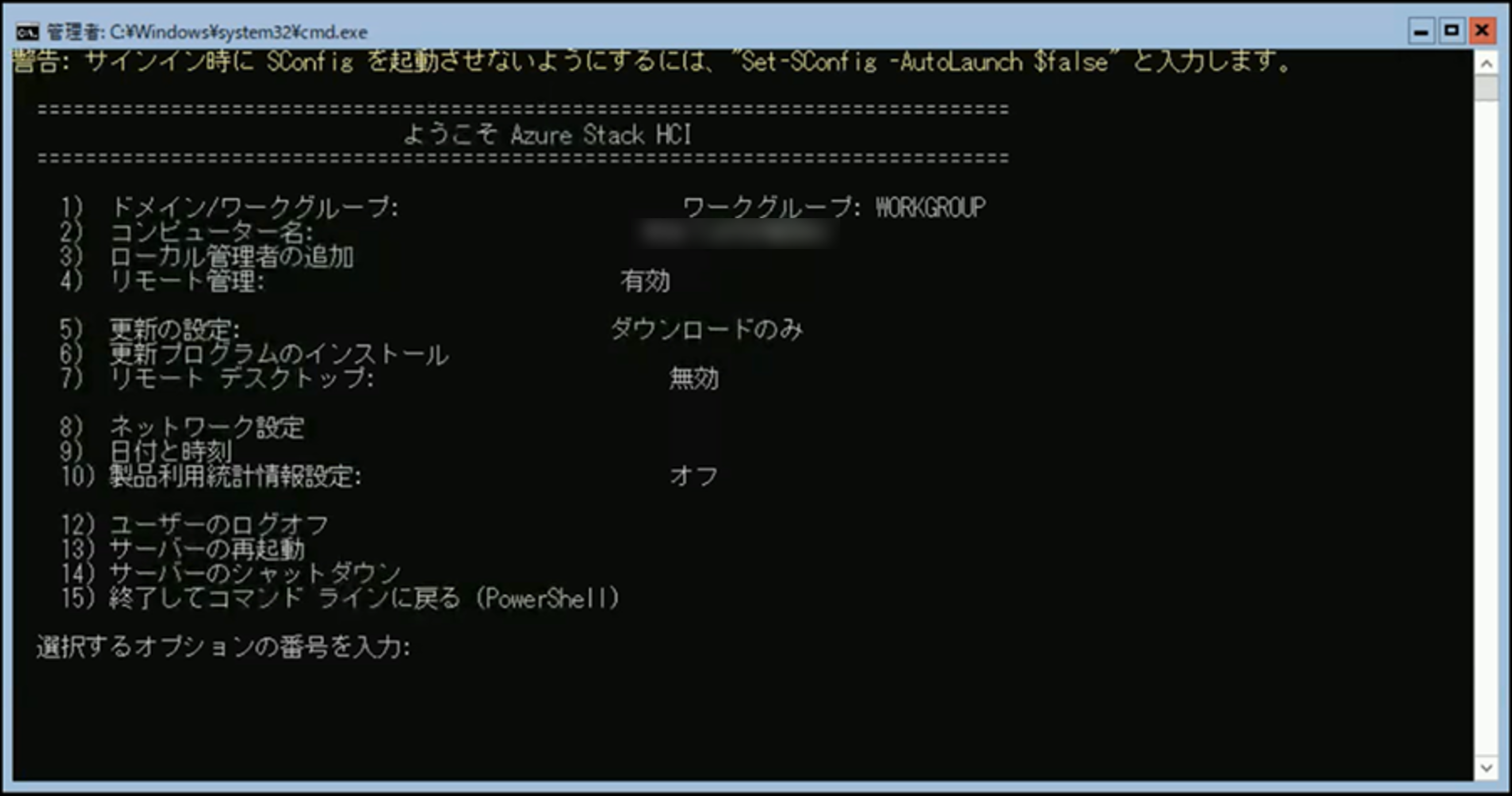

Azure Localの各ノードにインストールされるOSは、Windows Serverがベースとなっている専用のOS(通称:Azure Local OS)で構成されます。この専用OSのおかげで、オンプレミスとクラウドを連携する仕組みとなっています。主な役割は通常のWindows Serverと同じで、Windows Server純正機能である「Hyper-V」や「Storage Spaces Direct(S2D)」を利用してHCIが構成されています。

しかし、Windows ServerのようなGUIではなく、Server Coreのような最小限のUIしかありません。そのため、「Hyper-Vマネージャー」や「フェールオーバークラスターマネージャー」といったHyper-Vならではの管理ツールは基本的には利用しません。

- Azure Localノード(ハードウェア)

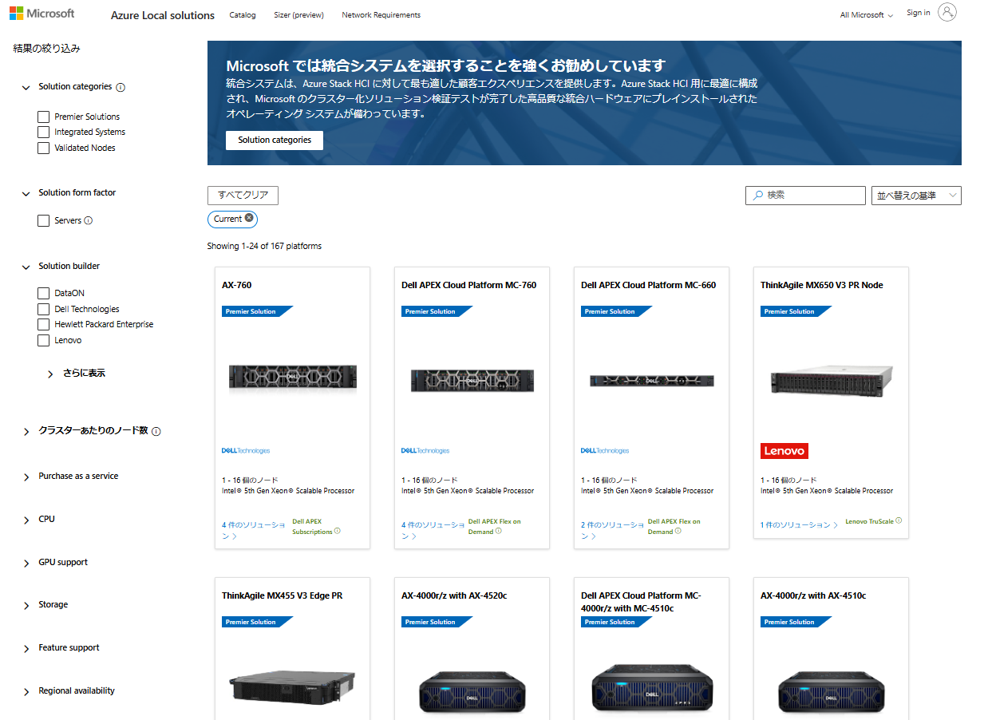

ハイブリッドクラウドを実現するためのノードは、Azure Localの認定ハードウェアが使用されます。現在はDell Technologiesを筆頭に、HPEやLenovoといったハードウェアメーカーから提供されています。

ノード上で稼働する仮想マシンはAzure Portalから作成されますが、実体はもちろんオンプレミスに存在します。そのため、肝心のワークロードはセキュリティ面が向上し、「クラウド運用はセキュリティ的に不安...」というユーザーも安心して使うことができます。まさにハイブリッドな使い方ですね!

※以下はAzure Local Catalogに記載されている認定ハードウェアの一覧です。

2.3. Azure Local を導入するメリット

Azure Localを導入するメリットとして、「Azureの各種サービスを利用できる」とご紹介しましたが、他にもあります。具体的なお話は次回の記事でするとして、今回は "敢えて" 概念的なお話をします。

導入するメリット、それはズバリ「モダナイズされた新しい運用へシフトチェンジできる」ことです。

Azure Localを導入することによって、Azureというクラウド技術とオンプレミス技術を存分に活かした新しい運用へとシフトチェンジすることができます。

「わざわざクラウドを利用した運用を取り入れる必要があるの?」

と感じる方も多いと思いますが、以下のように国全体として深刻な背景があります。。

皆さんは「2025年の崖」という言葉をご存じでしょうか?2018年に経済産業省が提起した問題で、要約すると「企業がDX(デジタル・トランスフォーメーション)を実現できないまま2025年を迎えると、とんでもない額の経済損失が生じるかもしれない!」という内容です。この問題を回避するためには「モダナイズされた運用への移行」が不可欠です。

※「2025年の崖」の詳細はリンクをご覧ください。

具体的な回避シナリオとして、以下のように書かれています。

"2025年までの間に、複雑化・ブラックボックス化した既存システムについて、廃棄や塩漬けにするもの等を仕分けしながら、必要なものについて刷新しつつ、DXを実現すること。"

赤字で強調した部分がまさにAzure Localを導入するメリットに直結するところです。複雑化・ブラックボックス化したシステムというのは言い換えれば「レガシーシステム」のことを指します。レガシーシステムを刷新する場合、刷新先の基盤としてAzure Localを採用すると、企業はレガシーシステムから段階的に脱却することができます。

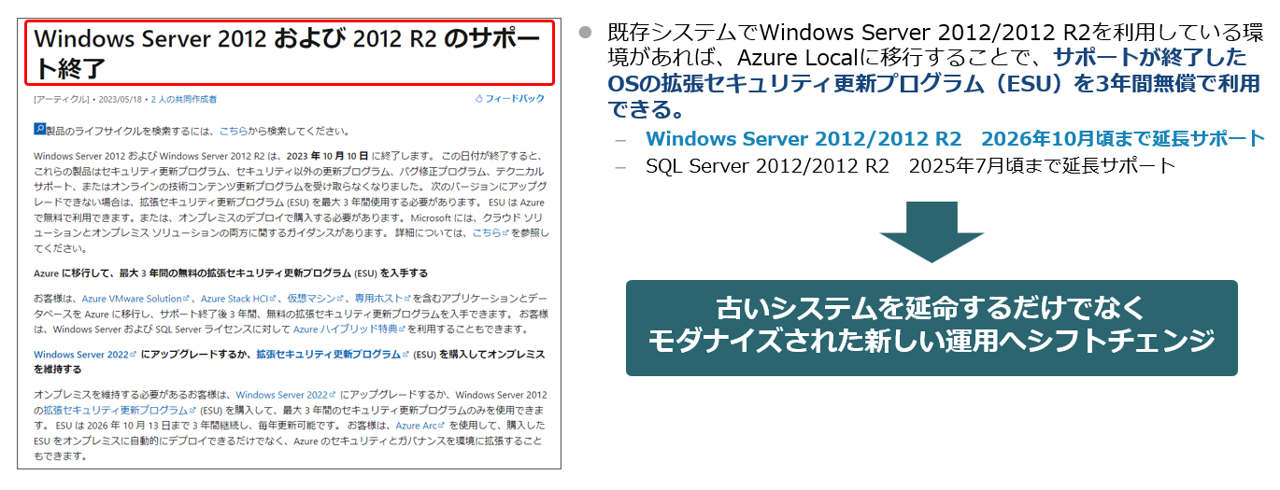

レガシーシステムの例として、Windows Server 2012/2012R2 OSのサポート終了問題が挙げられます。サポートが終了してから既に1年以上経過していますが、Azure Localを導入すれば、サポートが終了したOSの拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)を3年間無償で利用できます。つまり、レガシーシステムをAzure Localに移行することで、システムを延命することができるのです。

【出典】Windows Server 2012 および 2012 R2 のサポート終了

【出典】Azure Local を介した無料の拡張セキュリティ更新プログラム (ESU)

また、このようなレガシーシステムが混在している場合、「運用プロセスを統合する」Adaptive Cloudアプローチを適用しやすいこともご理解いただけると思います。

3. "今" 注目されている理由

Azure Localが注目されている理由は前述の内容だけではありません。VMware社が買収されたことによるライセンスモデルの大幅な変更、それが原因で過剰コストが発生してしまうという問題がいまだに根強く続いています。これをきっかけにして「次の仮想化基盤をどうする?」という話題になってしまうのは避けられません。

おそらく "今" 注目されているのは「コストメリットが大きい仮想化基盤として相応しいかどうか」という視点だと思います。しかし、目先のコストだけではなく、将来の仮想化基盤として相応しいかどうかまで考慮するべきですよね。

仮想化基盤の将来まで考えた時、Azure Localであれば今までのオンプレミス仮想化基盤としての運用形態を持ちつつ、クラウドの革新的な技術を取り入れながら運用することができるため、モダナイズされた新しい運用にチャレンジしやすいと思います。

以上、Azure Localの概要をご紹介しましたが、次回はAzure Localの運用について詳しくご紹介する予定です。是非ご覧ください。

Azure Local関連のお問い合わせはこちら

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第1技術部 2課

湯村 成一 - Seiichi Yumura -

Dell Technologies・HPE製品担当のプリセールスエンジニア。

主に仮想化・HCIを専門領域としている。