はじめに

昨今、ハイブリッド・マルチクラウド環境の導入が着実に前進しておりますが、「オンプレミスとクラウド間のデータ保護や災害対策(DR)をどう実現するか」は多くの企業が直面する課題です。Nutanix環境においても、クラウドへのディザスタ・リカバリなどを検討する際に、レプリケーションで使用する製品やデータの保管先など、最適な構成を模索するユーザーも多いのではないでしょうか。今回は、そんな課題を解決するNutanixの新機能である「Multicloud Snapshot Technology」 について紹介します。

Multicloud Snapshot Technologyとは

「Multicloud Snapshot Technology」(以下、MST)とは、オンプレミスとクラウドの両方を活用するハイブリッド・マルチクラウド環境において、データ保護の新しいアプローチを実現する機能です。

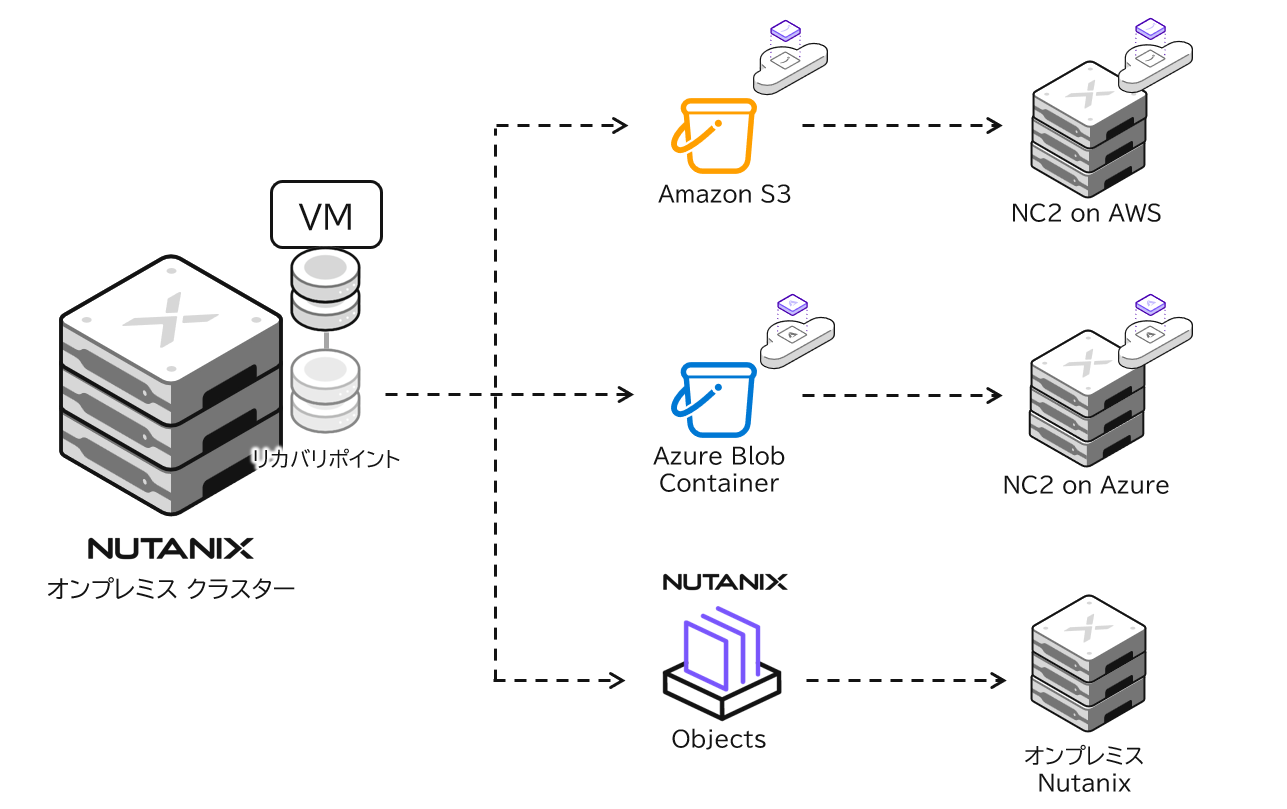

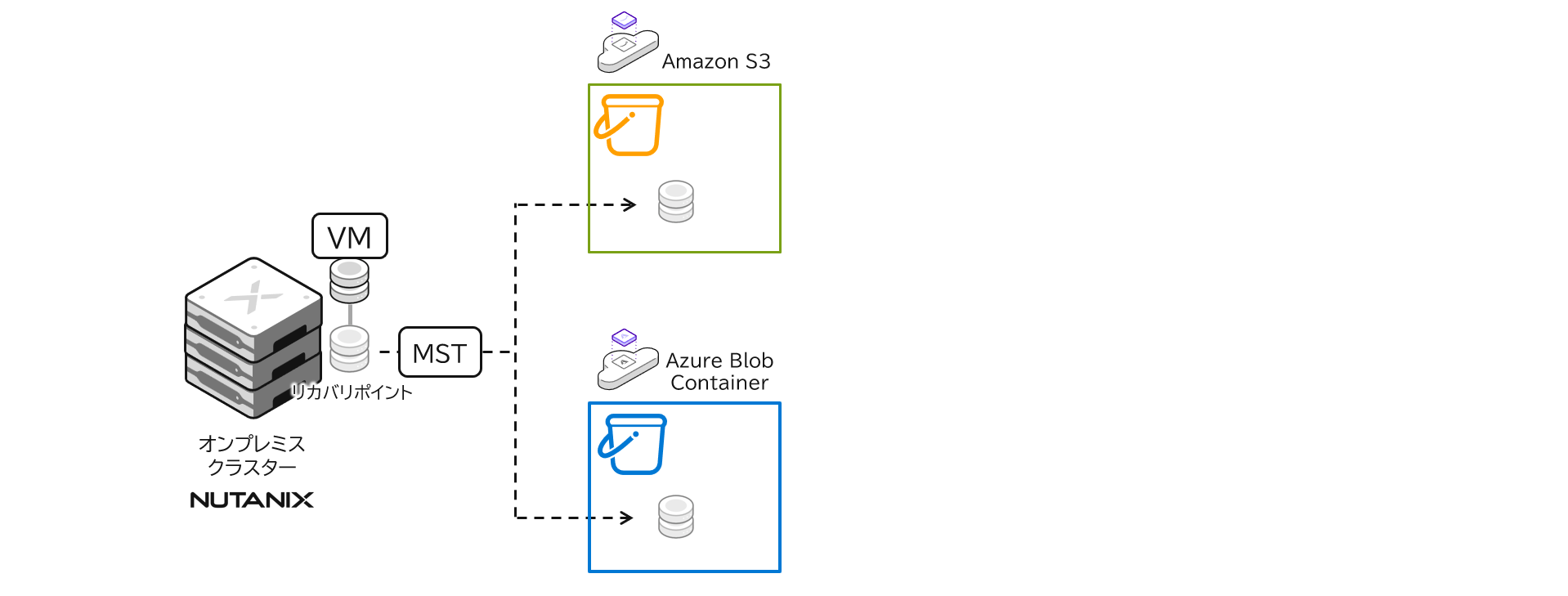

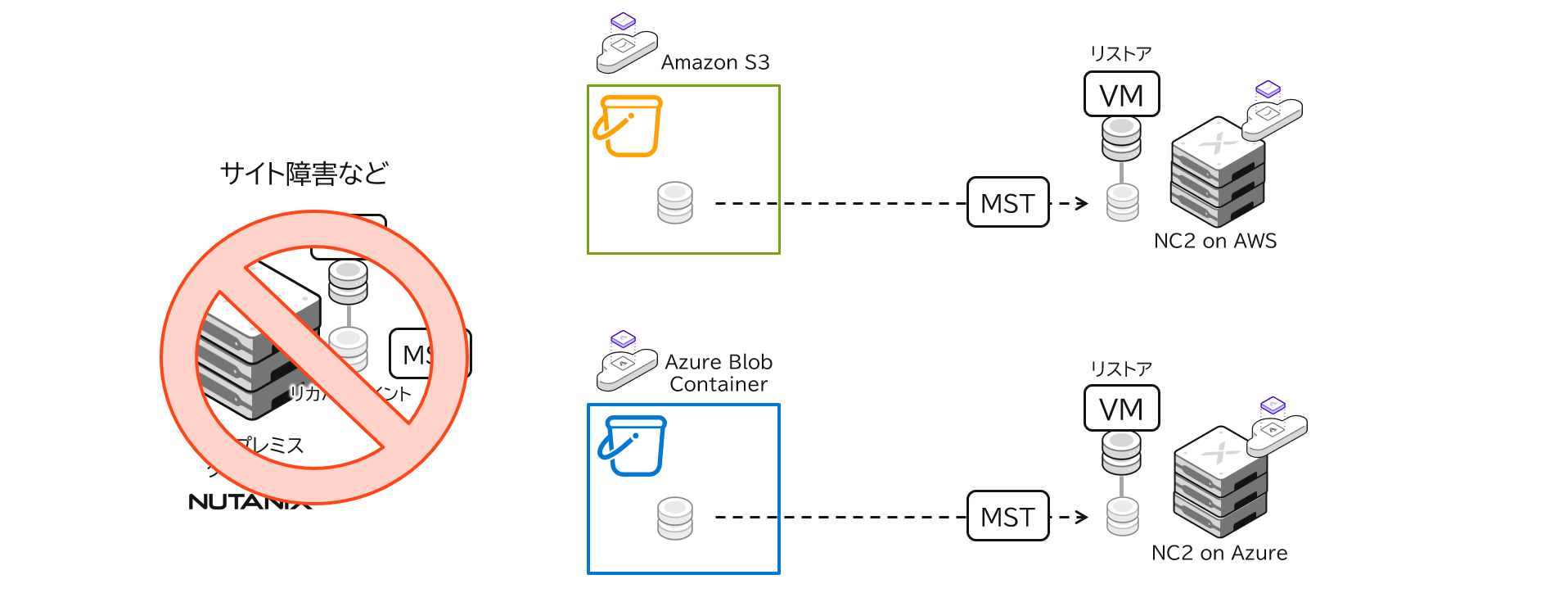

MSTでは、Nutanix Disaster Recoveryにおけるストレージスナップショット(リカバリポイント)を、Amazon S3 や Azure Blobなどのオブジェクトストレージにレプリケーションして保管できます。障害発生時には、これらオブジェクトストレージに保管されたリカバリポイントから、オンプレミスまたはクラウド上のNutanix Cloud Clusters (以下、NC2)環境にリストアできる仕組みを提供します。

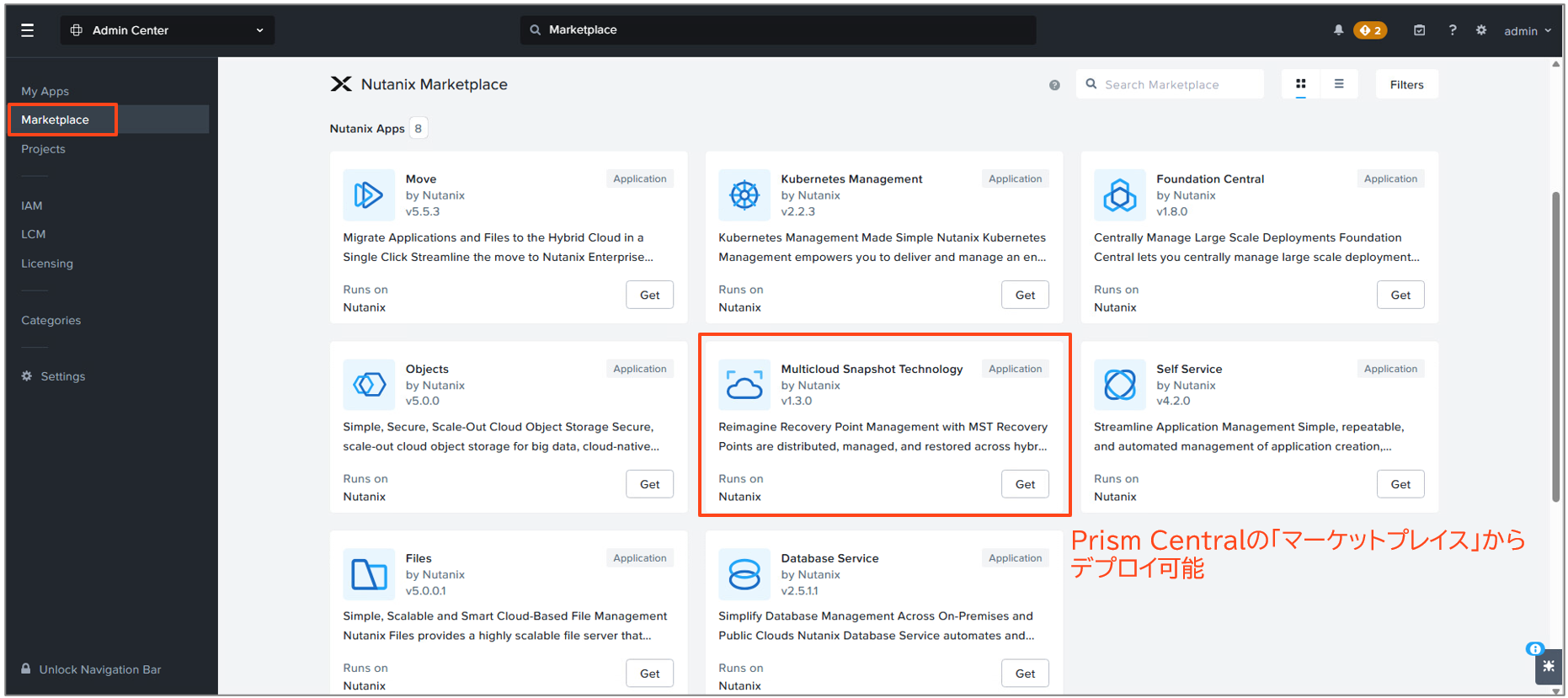

なお、MSTはNutanixの年次イベント「.NEXT 2023 Chicago」にて発表された機能であり、AOS 6.8.1にて新規リリースされて以降、段階的にサポート範囲を拡大してきました。特に、AOS 7.3/pc.7.3リリースにてPrism Centralマーケットプレイスからのデプロイに対応したことにより、環境の作成もGUIベースで容易になりました。

MSTの特長やメリット

リカバリ環境のリソースやコストの節約

オンプレミスとNC2を使用したディザスタ・リカバリ環境において、オンプレミスクラスターの仮想マシンスナップショットをS3互換のクラウドストレージに保管できるため、NC2側で完全なリソースのリカバリクラスターを常設する必要がなくなります。障害発生時のみ、必要なNC2クラスターを作成、または拡張して対応できるため、平常時のリソースを節約することが可能となります。

ネイティブ機能によるクラウドストレージへのバックアップと統合管理

クラウドストレージへバックアップを取得する際は、一般的にサードパーティ製品が使用されることが多いですが、MSTの導入によってNutanixのネイティブ機能だけでクラウドストレージへのレプリケーションが可能となります。また、MSTはPrism Centralから簡単に構成ができ、Nutanix Disaster Recovery機能の中でレプリケーションやリストアの設定ができるため、既存のNutanix管理ツールで統合管理することが可能です。

MSTの構成要素と使い方

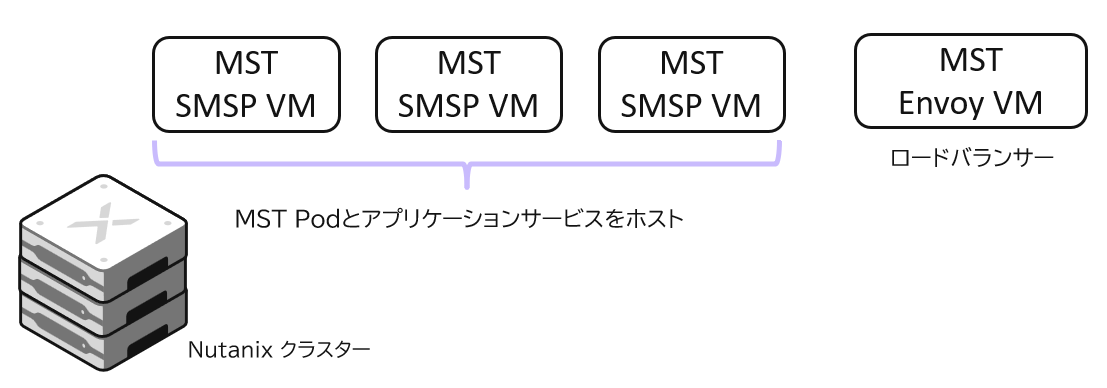

MSTの実体は仮想アプライアンスであり、AHV上に複数デプロイされるMST VM(仮想マシン)の集合体としてサービスを提供します。

必要なIPアドレスの構成やリソース要件などは下記リンク先をご参照ください。

Scale Requirements for MST DR(pc.7.3時点)

https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Disaster-Recovery-DRaaS-Guide-vpc_7_3:ecd-scale-requirements-mst-dr-c.html

AOS 7.3/pc.7.3以降は、Prism CentralマーケットプレイスにNutanixアプリケーションとして表示されますので、この画面からクリック操作でMSTをデプロイすることが可能です。

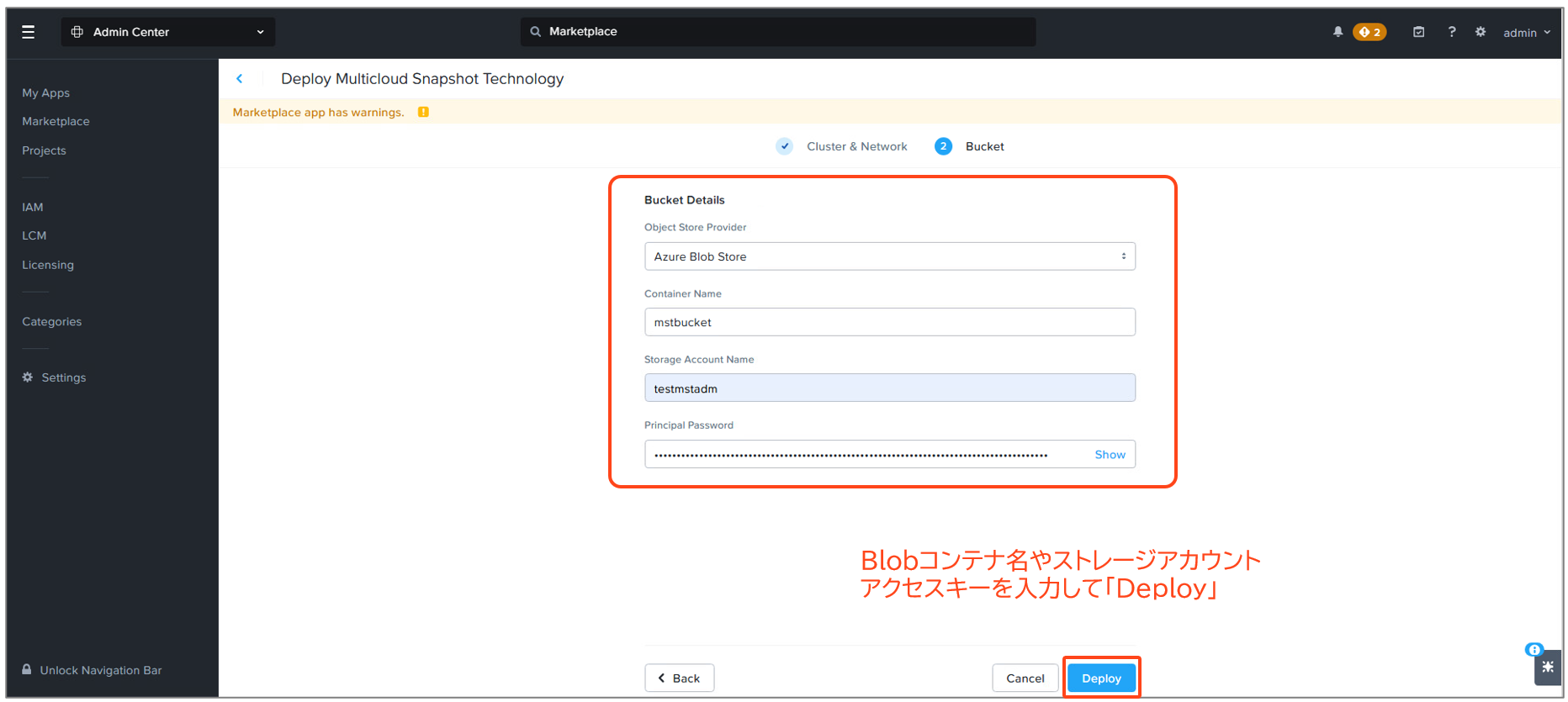

MSTのデプロイ画面にて、保管先となるAmazon S3バケットやAzure Blobコンテナーを指定します。以下は、Azure Blobを指定したMSTデプロイ画面の例です。

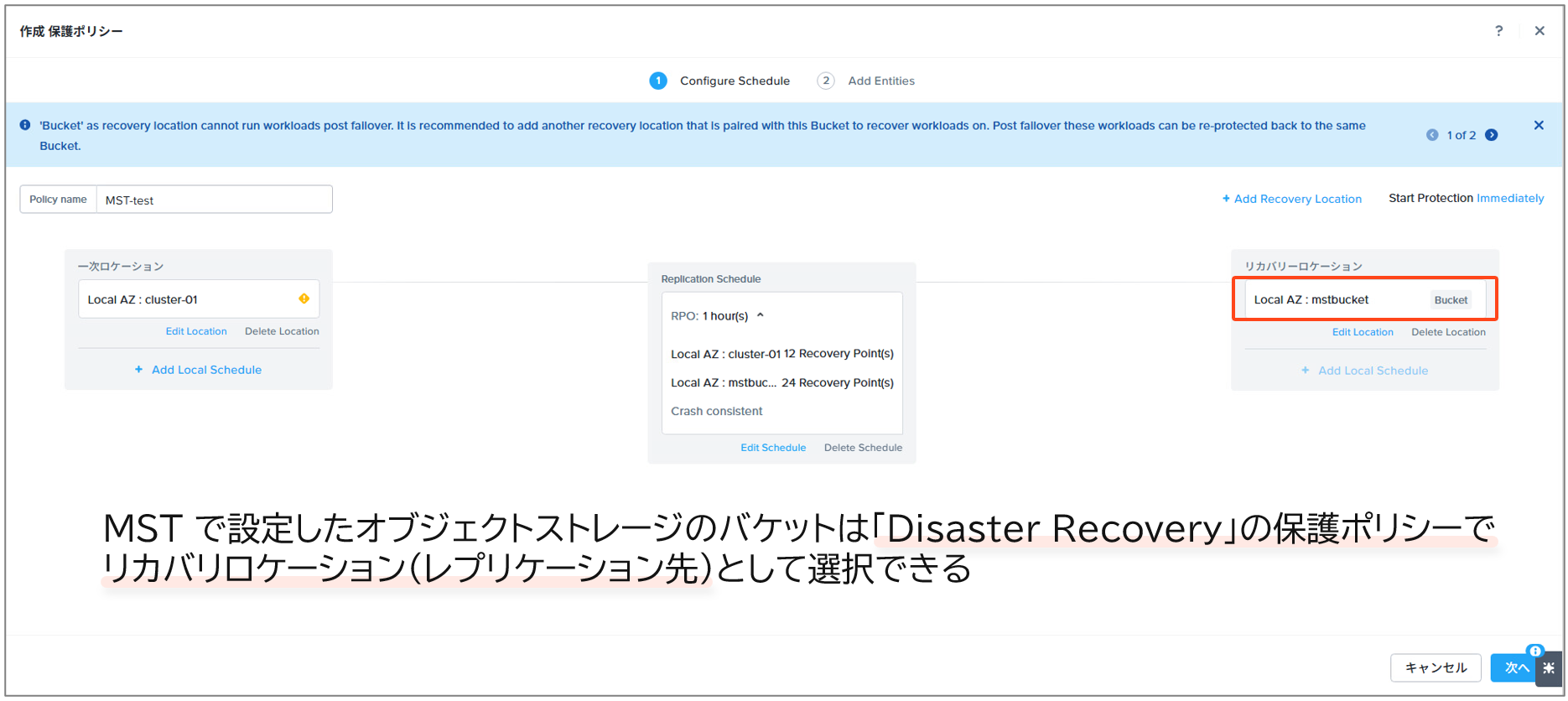

MSTのデプロイが完了すると、Nutanix Disaster Recoveryの機能で保護ポリシーを作成する際に、リカバリポイントのレプリケーション先として、MSTで設定したオブジェクトストレージが選択できるようになります。

このように、MSTは既存のDisaster Recovery機能の中で利用でき、リストアの設定操作などもPrism Centralから管理することが可能です。

MSTのデプロイメントモデルと活用例

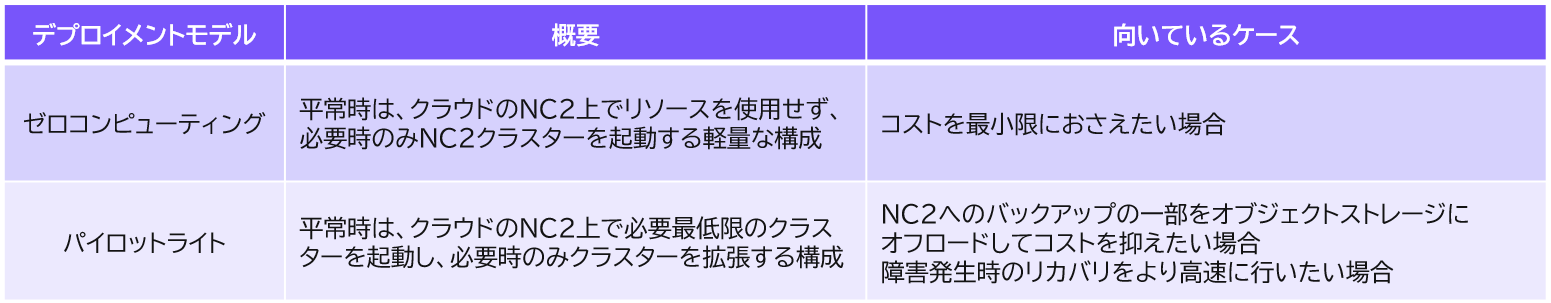

MSTには主に2つのデプロイメントモデルがあります。それぞれの特徴を理解して、目的に合わせた構成を選ぶことが大切です。

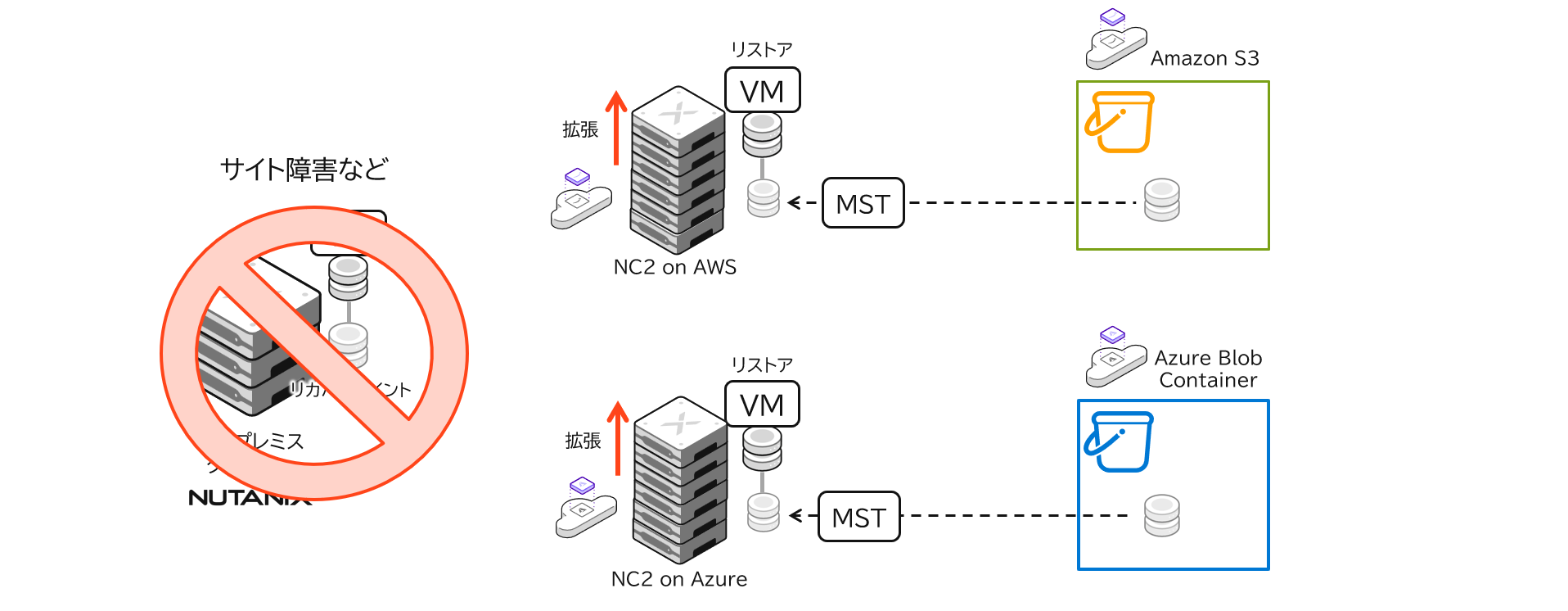

以下、これら2つのデプロイメントモデルを図を用いて解説します。

ゼロコンピューティング・デプロイメントモデル

平常時はMSTをオンプレミス側のソースクラスターで起動し、Amazon S3やAzure Blobにリカバリポイントをレプリケーションして保管する方式です。この構成では、有事のリカバリ先となるNC2クラスターを常設する必要がないため、コストの節約が可能となります。

オンプレミスクラスターの障害発生時には、クラウド側のNC2でクラスターを新規デプロイして、Amazon S3やAzure Blobに保管していたリカバリポイントから仮想マシンをリストアすることが可能となります。

パイロットライト・デプロイメントモデル

平常時はクラウド側NC2で必要最低限のクラスターを展開してMSTを起動し、Amazon S3やAzure Blobにリカバリポイントをレプリケーションして保管する方式です。NC2にレプリケーションされるスナップショットデータを、クラウドのオブジェクトストレージにオフロードすることで、NC2のコストを軽減することができます。

オンプレミスクラスターの障害発生時には、クラウド側NC2クラスターのノードを拡張して、Amazon S3やAzure Blobに保管していたリカバリポイントから仮想マシンをリストアすることが可能となります。

MSTデプロイメントとリカバリモデルの詳細はリンク先をご参照ください。

https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Disaster-Recovery-DRaaS-Guide-vpc_7_3:ecd-dr-using-mst-azure-c.html

おわりに

いかがでしたでしょうか。MSTはハイブリッド・マルチクラウド環境のデータ保護で役立つ機能として提供されておりますが、今後も機能拡張や新しいプラットフォーム対応が期待されます。MSTの提案や導入を検討される方は、ぜひ今後のリリースにも注目していただければと思います。

AOS7.3/pc.7.3のアップデート情報はこちら

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第1技術部 1課

友松 桂吾 - Keigo Tomomatsu -

DC運用や留学などの経験を経て2019年にSB C&S入社。好きなことは料理とお酒。嫌いなことは睡眠不足。