みなさん、こんにちは。

SB C&S 千代田です。

私は現在、アメリカ・ラスベガスで開催されているVMware by Broadcomの年次カンファレンス「VMware Explore 2025 Las Vegas」に参加しています。

本ブログでは、VMware Explore 2025 Las VegasのGeneral Sessionで発表された内容を中心に、現地から速報レポートをお届けします。

※可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、VMware Explore 2025 Las Vegasでの発表直後の内容を含むため、後日の修正が必要となることや、情報が古くなることで正確性を保持できなくなる可能性もあります。必ずしも情報の正確性を保証するものではない事をあらかじめご了承ください。

General Sessionでの発表

VMware Explore 2025 General Sessionは、BroadcomのPresident and CEOであるHock Tan氏の登場で幕を開けました。

昨年開催されたVMware Explore 2024のGeneral Sessionでは、パブリッククラウドへとクラウドシフトしたユーザーが直面している「Cost」「Complexity(複雑さ)」「Compliance」といった課題解決のために、「エンタープライズの未来はプライベートクラウドにある」として、プライベートクラウドへの注力と、そのプラットフォームの中心にVCFを据える方針を明確に打ち出しました。

それから一年が経ち、ユーザーの10人に7人がオンプレ回帰を計画しているデータを示しながら、昨年語った未来は現実のものとなったと述べました。

2025年6月17日にはVCF 9.0がリリースされ、コンピューティング、ネットワーク、ストレージが緊密に統合された真のSoftware-Defined Platformが提供されました。これによりVCFによるプライベートクラウドが、セキュリティ、コスト、コントロールといった3つの重要な要素でパブリッククラウドを上回っていることを強調しました。

一方で優れたテクノロジー(ここではVCFを指しているようです)であっても組織への導入が容易ではないことに言及し、エンタープライズにおける3つの軋轢を削減するためにVCF 9.0が効果的であることを説明しました。

ここでは、互いに意見が衝突する構図として「Developer Velocity vs IT Control」「Speed vs Security」「Legacy IT vs The Platform for What's Next」を示しました。そしてこのような軋轢は、VCF 9.0による統一されたプラットフォームを、統一されたチームが使うことによって解消できると述べています。

VCF 9.0 の紹介

プライベートクラウドについてのメッセージを終えると、すでにGAされているVCF 9.0に話が移りました。

これは私の所感なのですが、VCF 9.0は検証したエンジニアからの評価が比較的好評なリリースなのではないでしょうか。弊社でも検証を実施しており、また、さまざまな場でのコミュニケーションにおいても、「必須リソース消費量や、既存製品・環境との変更はあるものの、作りは良いよね」といった会話を耳にする機会が多いように感じます。

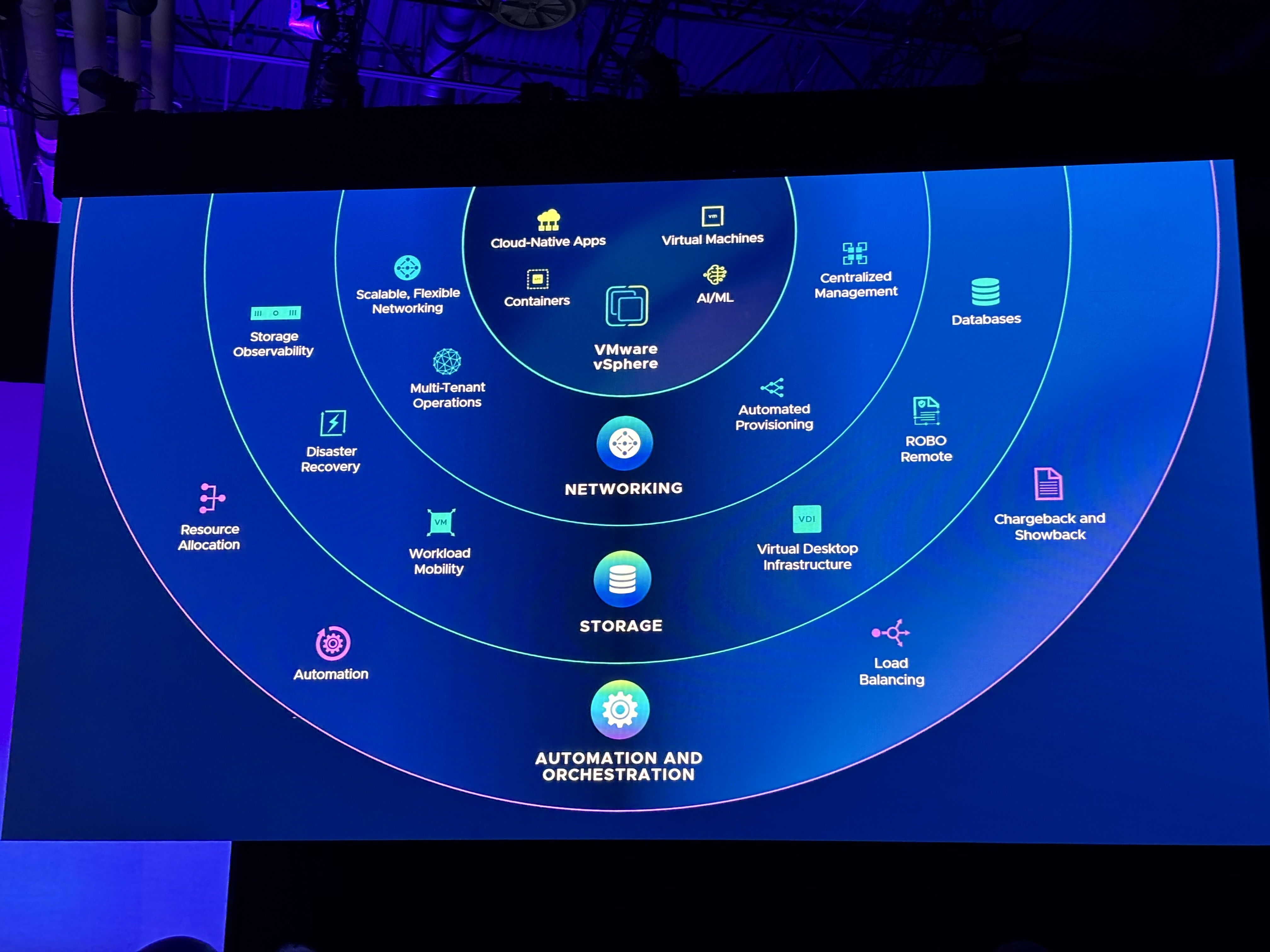

VCF 9.0では明確にVCF OperationsとVCF Automationを中心としたVCF機能群の統合が行われました。

プライベートクラウドのオーケストレーレーターとしての役割が見込まれるVCF Operationsを基本とした管理方法への切り替えが予想されます。そして、リソースのプロビジョニングとデプロイを担うVCF Automationには、新たにプロバイダ管理機能が提供されており、スーパーバイザーと連携したマルチテナンシー環境における多様なワークロードの効率的な展開が期待されています。

General Sessionの中では仮想化領域で最先端を行く、メーカー所属のvExpert達によるVCF 9.0の注目機能紹介ビデオが再生されました。デモンストレーションを含む映像の中では、その機能に対する大きな期待や魅力が語られていました。

VCF 9.0が、多くのエンジニアと開発期間をかけてリリースされたものであることも紹介されました。レガシーITからモダンITへ変わるために統一的なアプローチで製品のプラットフォーム化がなされたことにより、これまでぬぐい切れなかった「VMwareソフトウェア群のパッケージ製品」という印象は薄れてきているように感じます。

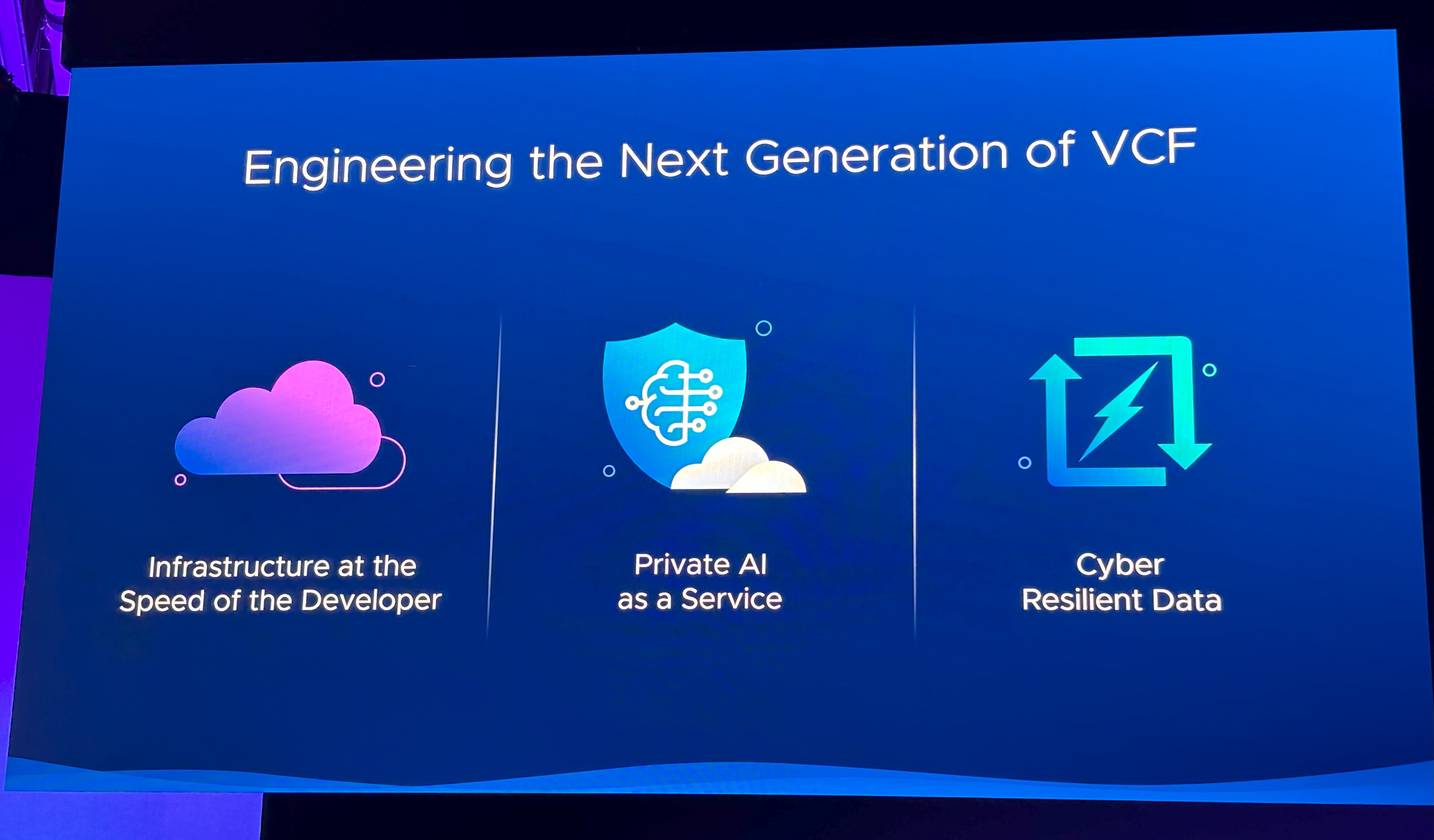

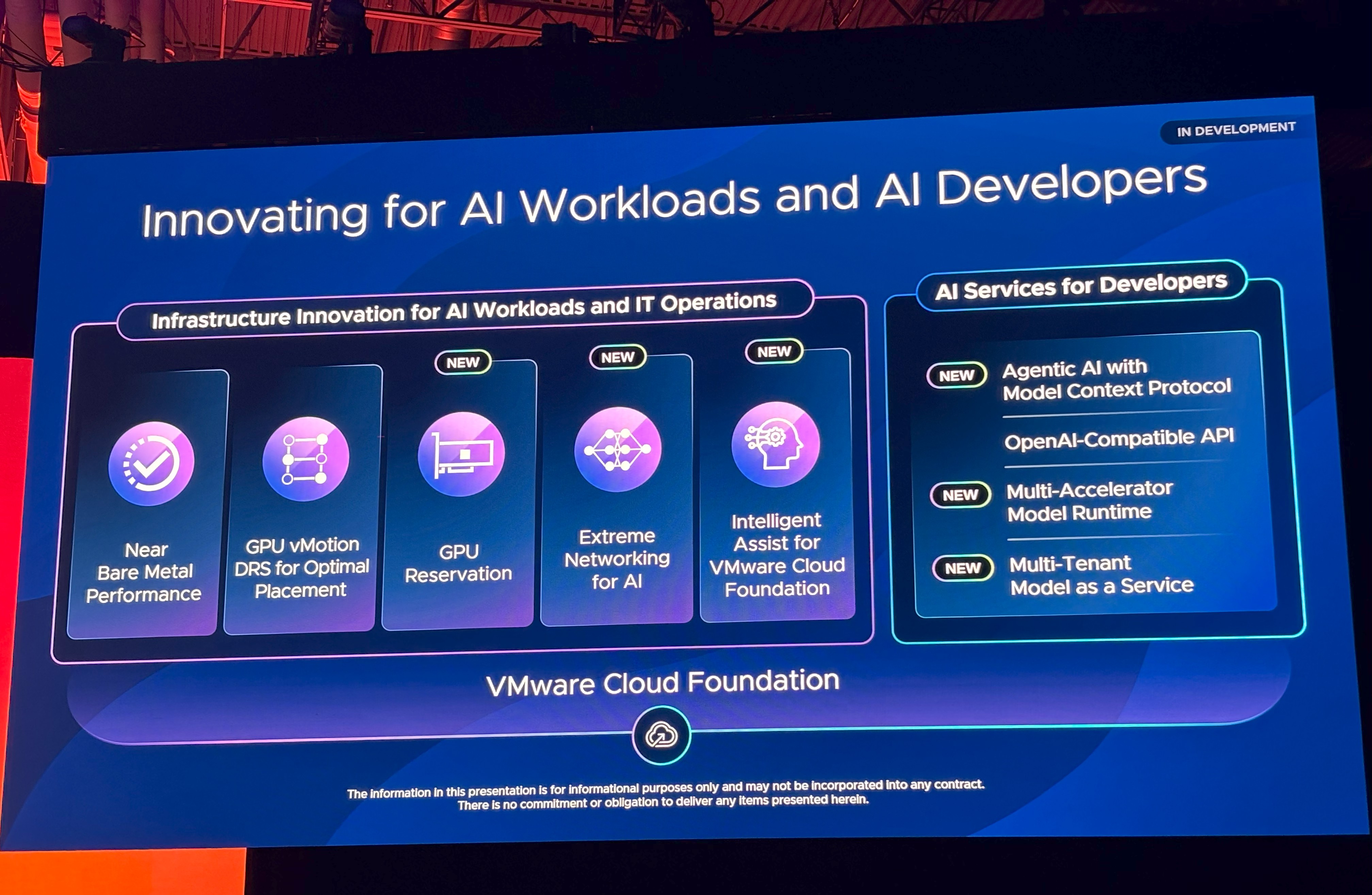

そして、次世代のVCFについても語られました。VMware by Broadcomが注力する3つの投資領域に沿って発表内容を見ていきます。

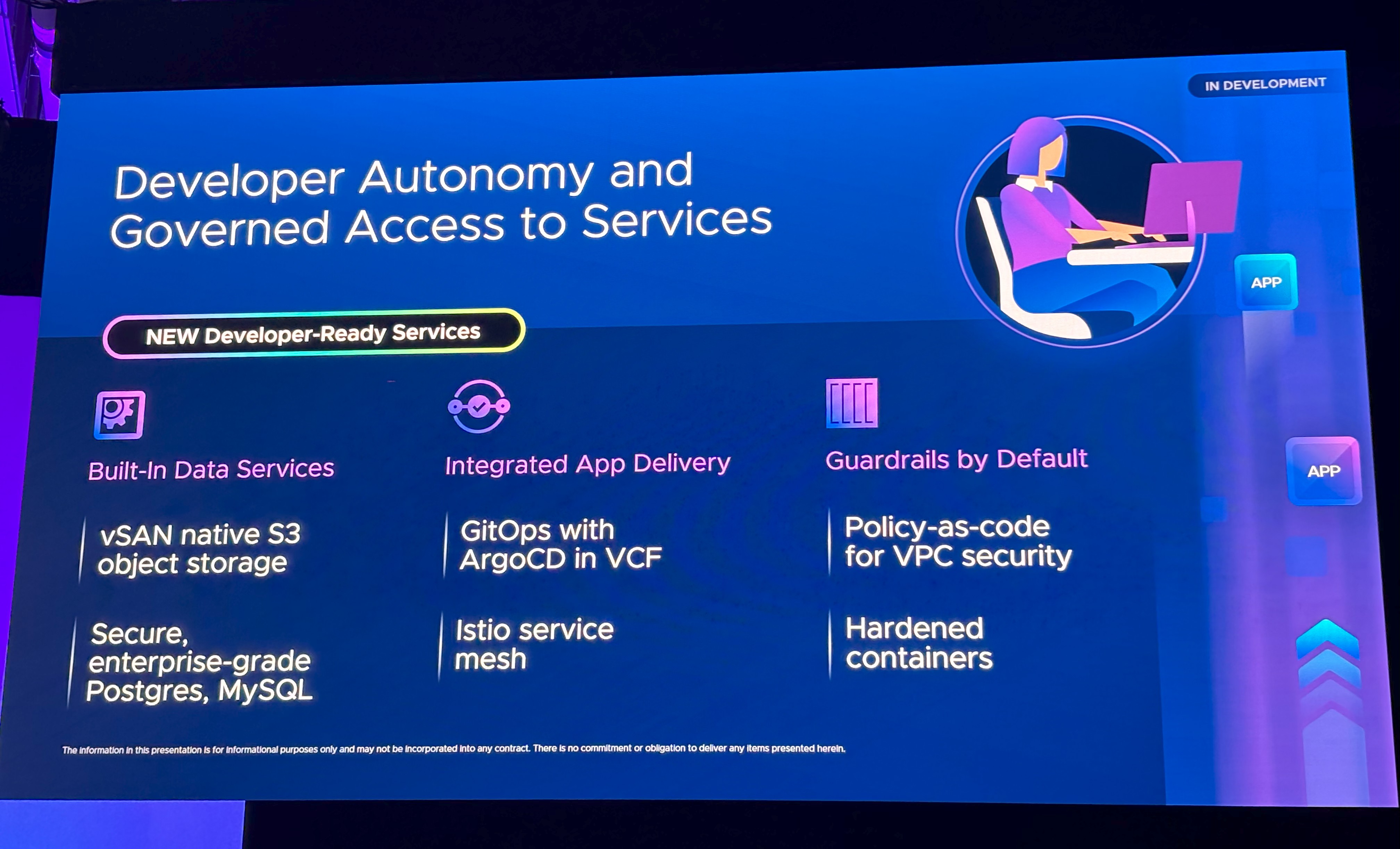

Infrastructure at the speed of the Developer

開発者のスピードに追随するインフラストラクチャの領域においては、開発者のニーズに答えるためのDeveloper-Ready Servicesが発表されました。

それらの機能のひとつとして、Native vSAN S3 Object Storeが発表されました。vSANにS3互換性のあるオブジェクトストレージが組み込まれ、専用ハードウェアやサードパーティライセンスを必要とせずに、vSAN上で非構造化データを直接保存および検索できるようになります。これにより、ブロック、ファイル、オブジェクトストレージに対して一貫したストレージポリシーを提供することができます。

ここで発表された機能はすべて開発者向けのサービスであり、VKS(VMware vSphere Kubernetes Service)を基盤としているため、VCFにネイティブに組み込まれており、CNCF(Cloud Native Computing Foundation)にも準拠しています。

ちなみにVMware Exploreの会場では、多くのBreakout Sessionにて登壇者から聴講者に挙手によるアンケートを取っている様子を目にします。あるVCFセッション(Kubernetesはトピックに含まれていない)では「VKSを利用しているか」と聞かれた際に約4割ほどの人が手を挙げており、実際、日本よりもVKSとの距離が近いように感じる機会がありました。

オープンソースソフトウェアのセキュリティやサポートを手がける、Canonical社との提携が発表されました。Canonical社はUbuntuの商用サポートを提供しており、この提携によってAIでよく使われるUbuntuやそのコンテナについて、セキュリティ更新や長期サポートがVCFに組み込まれて提供されることになります。

Private AI as a Service

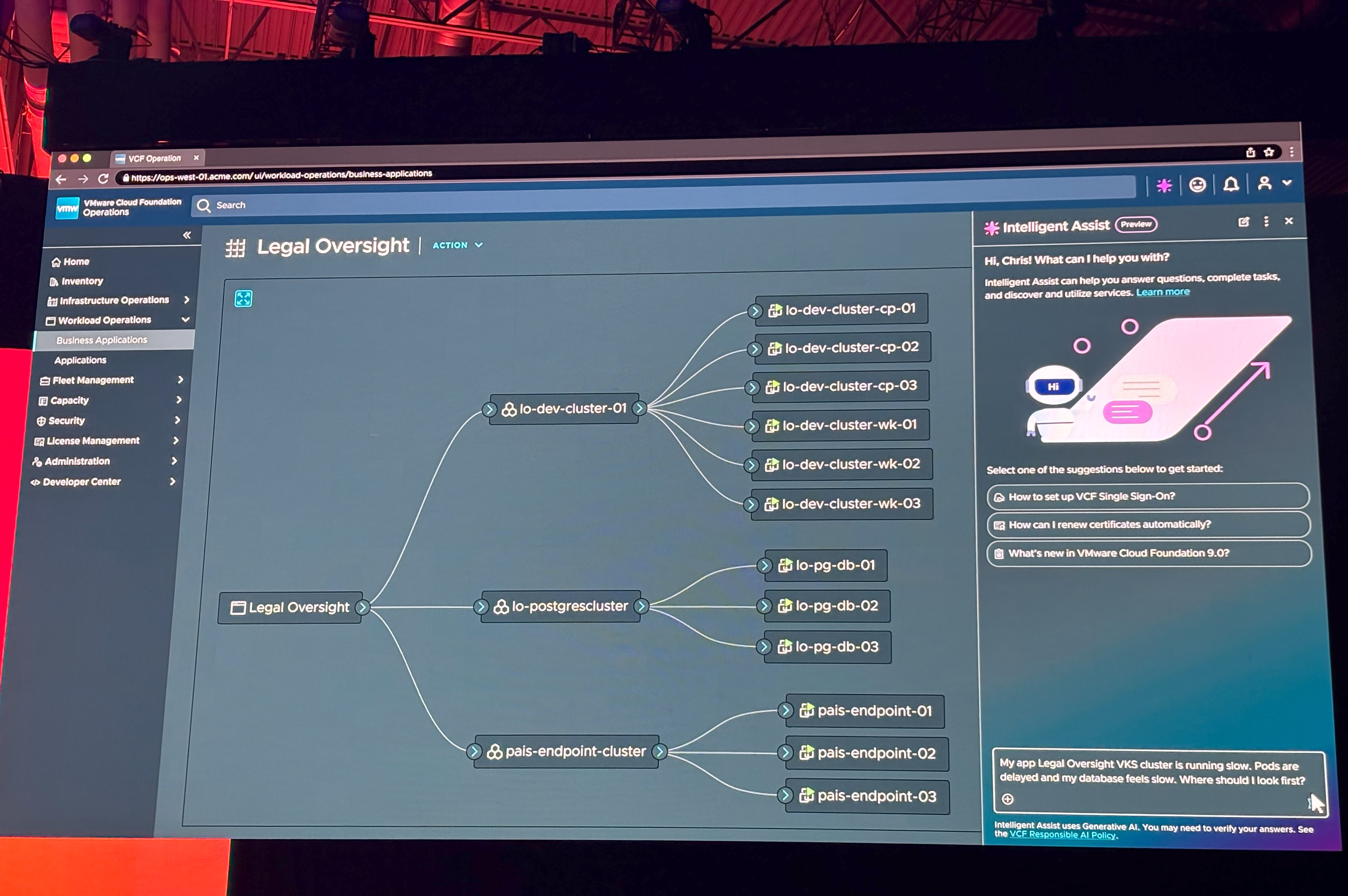

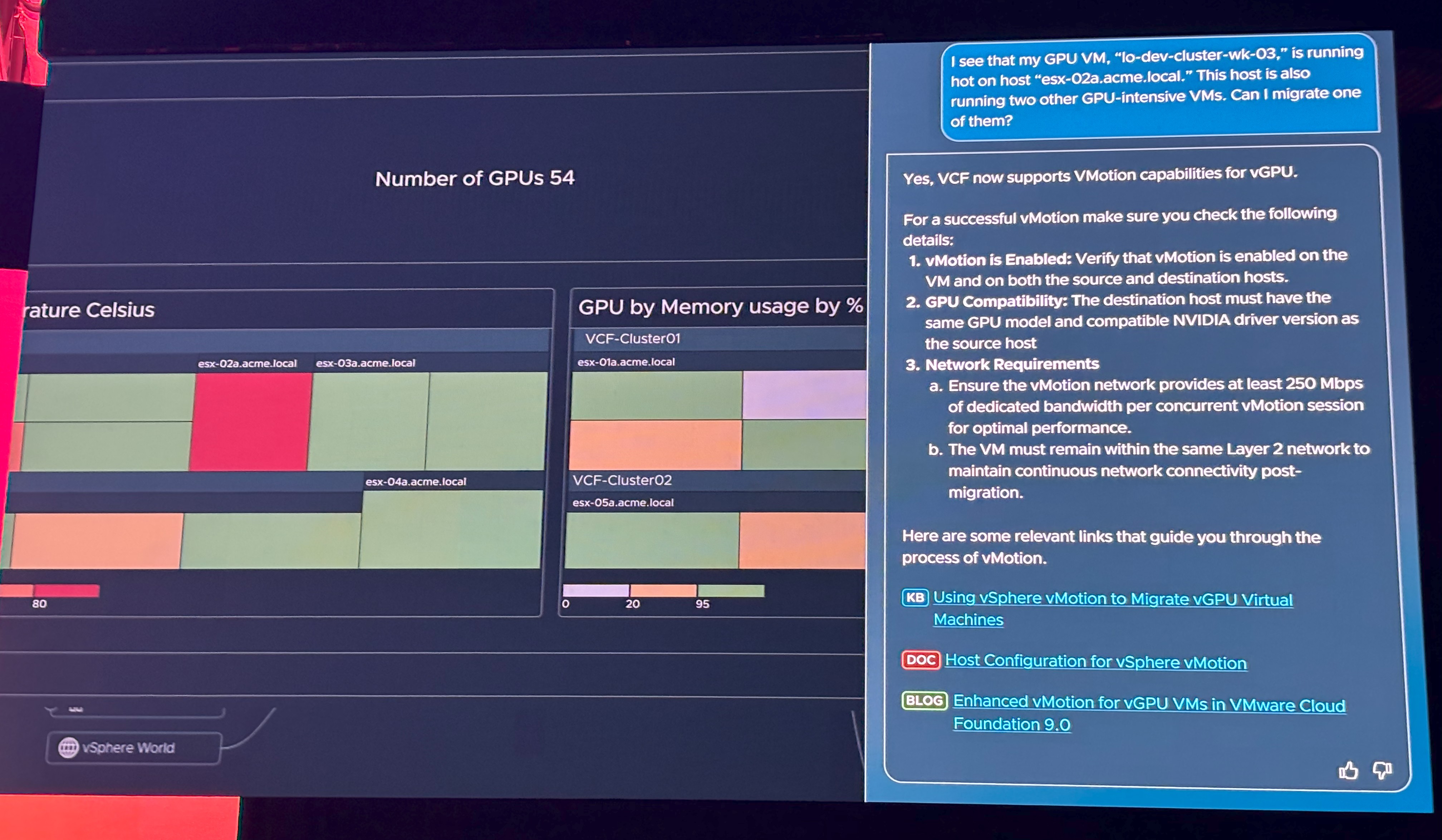

Private AI as a Serviceの領域においては、VCFをAIで便利に使う話としてIntelligent Assist for VCF(Tech Preview)が発表されました。Intelligent Assist for VCFは、AI統合型のチャットボットでサポートアシスタントとしてBroadcomのKBにアクセスして、問題の診断や解決を迅速に行うことでダウンタイムの大幅な短縮が見込めます。これはオンプレミスやクラウドホスティングを問わず、多様な言語モデルを柔軟に使用できるそうです。

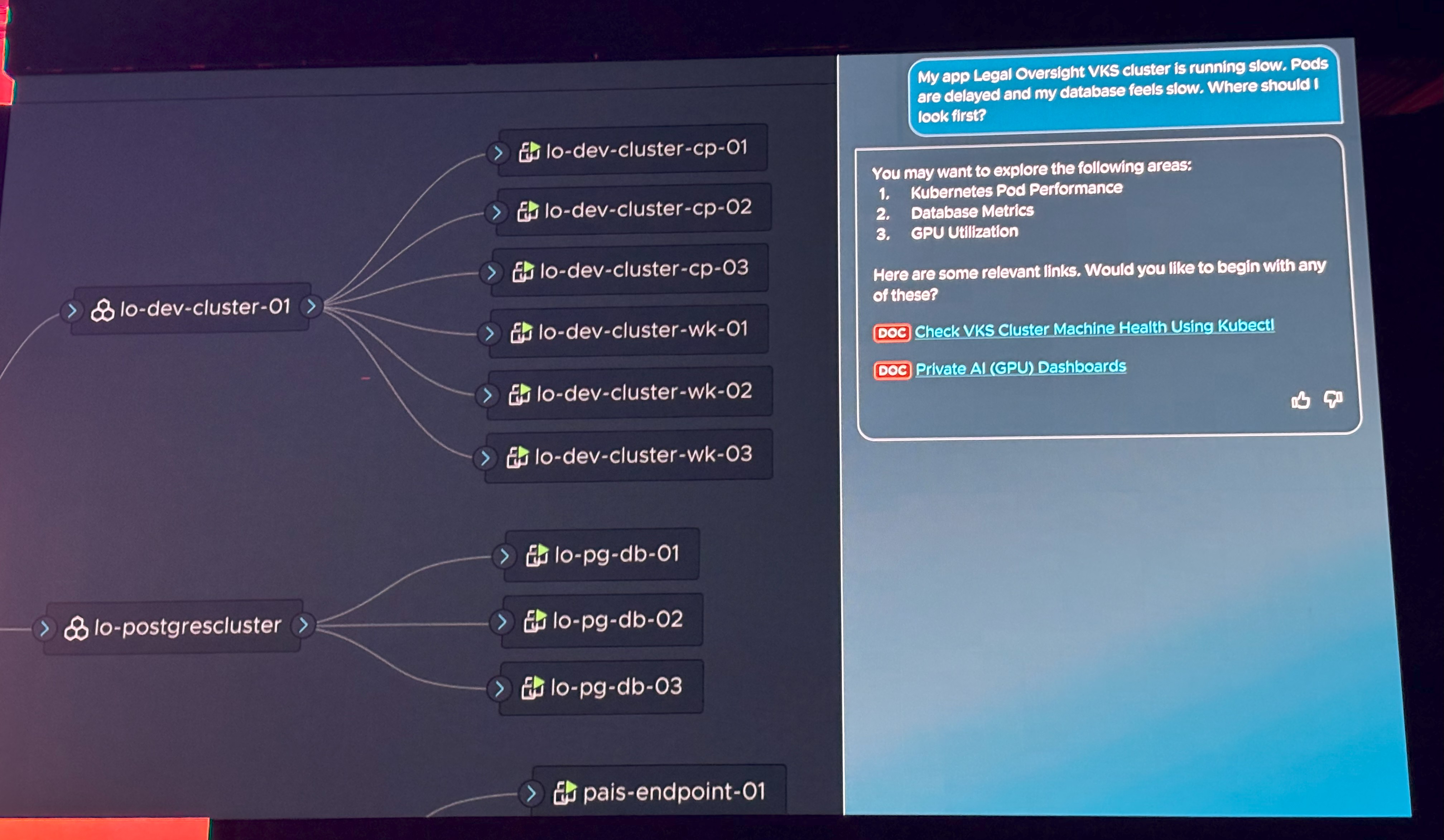

デモンストレーションでは、VCF Operations上でIntelligent Assistを使用して「アプリケーションのパフォーマンス問題が発生しており、何か提案はありますか」と問い合わせると「GPU使用率を確認したほうがよい」と回答されていました。

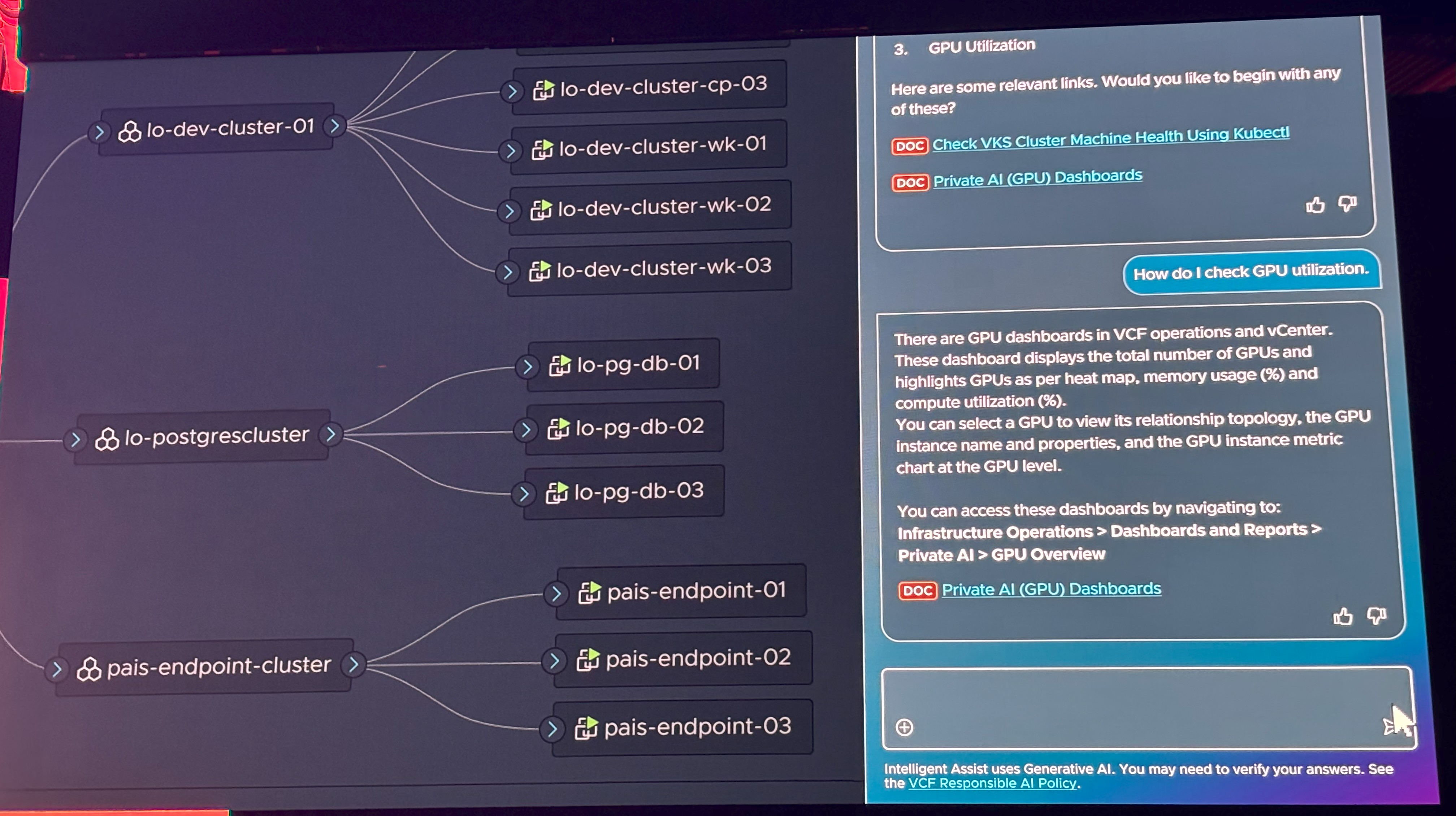

「GPU使用率の確認方法は?」と問い合わせると、Techdocsのリンク付きでGPU Overview Dashboardへの手順を教えてくれます。

どうやらGPU使用率の高いホストがあるようですので、負荷分散を計画します。vGPUを利用しているAIアプリケーションのvMotionが可能であるかアシスタントに相談しましょう。

どうやらvGPU vMotionが可能なようです。あとはvSphere Clientにログインして操作を実施します。

このようにIntelligent Assist for VCFを活用することで、トラブルシューティング時のダウンタイム短縮やオペレーションの迅速化が見込まれます。

続いて、AI/ML領域におけるエコシステムについての発表です。

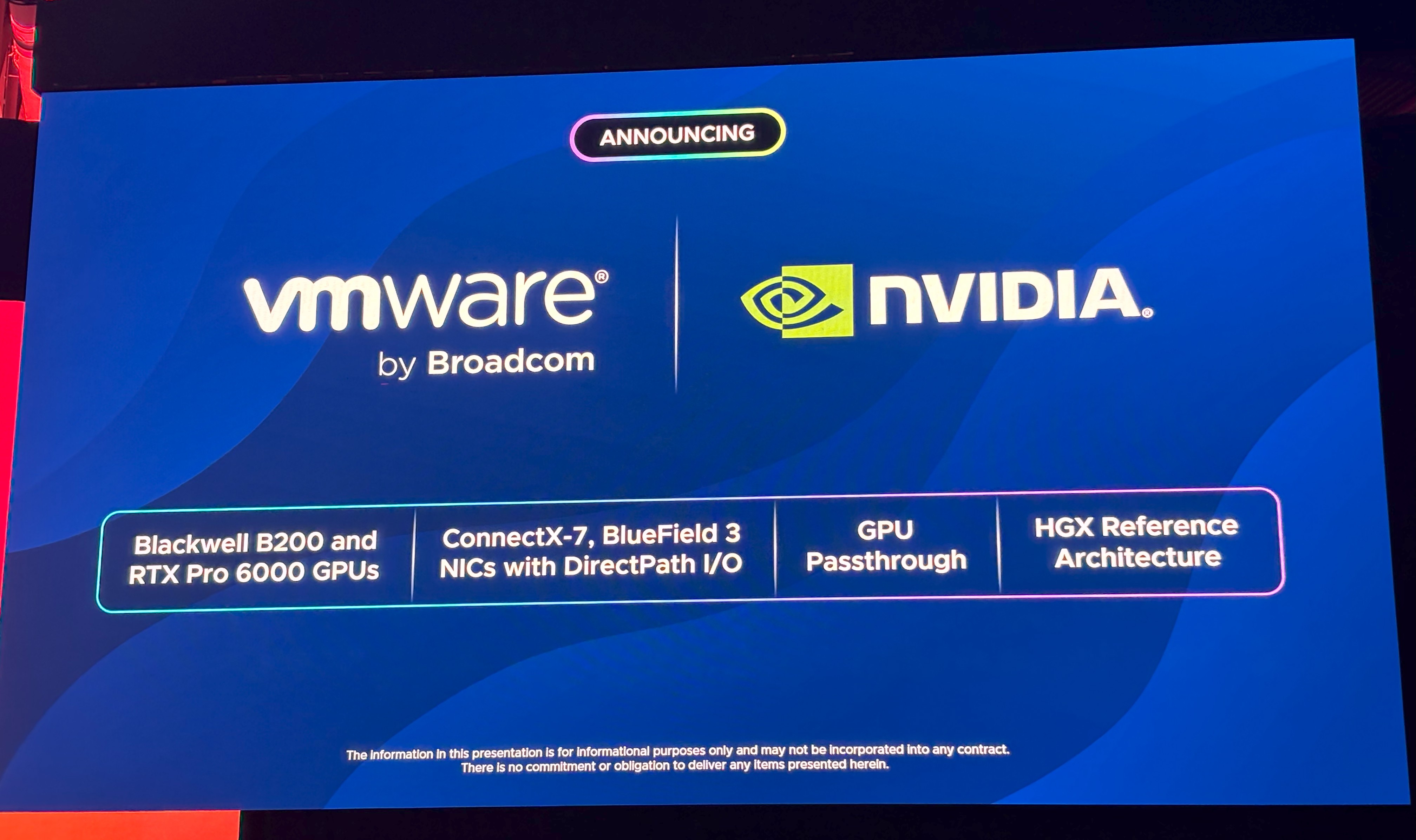

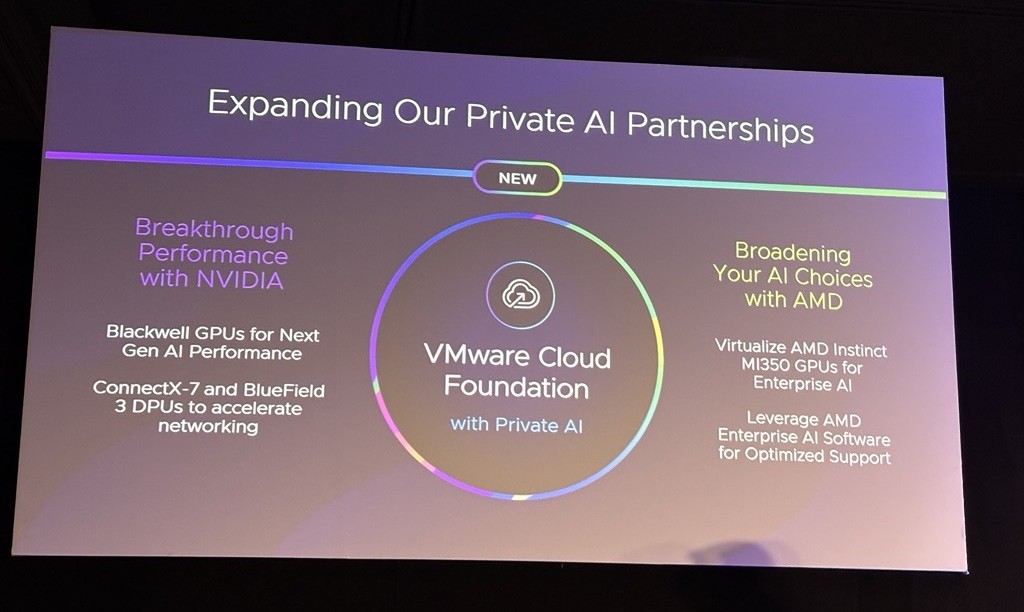

VMware Private AI Foundation with NVIDIAについては、追加のGPUサポートが発表されました。

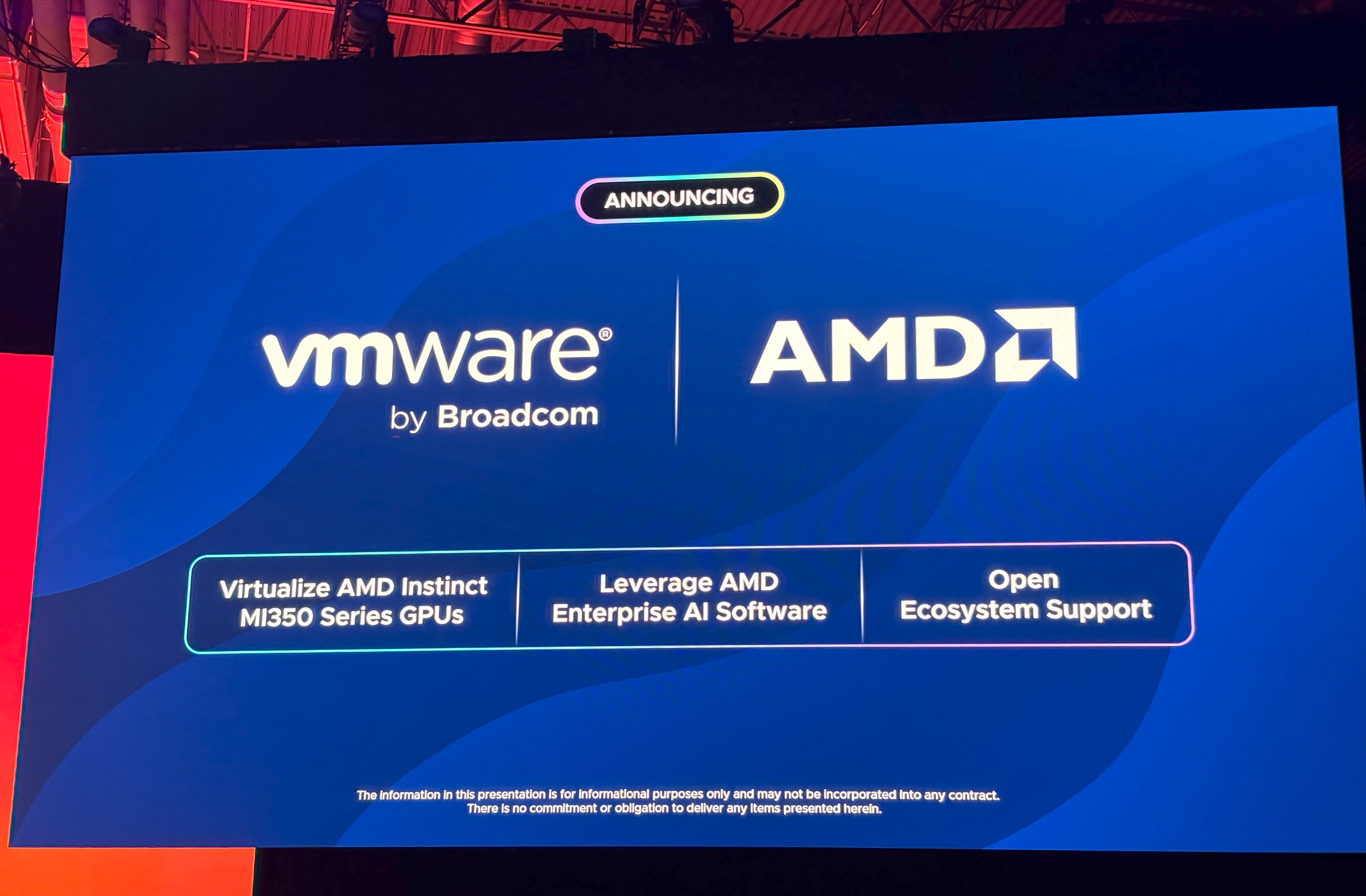

そして新たに、AMDとの提携とMI350 GPUのサポートを発表しました。

※昨年はIntelとの提携とGaudi 3 GPUのサポートを発表しているため、VMware Private AIのエコシステムはAMDで3社目となります

このようなVMware Private AIのエコシステムの拡大については、AIネイティブな共通プラットフォームが推進されます。いわゆるAIサーバーやAIアプライアンスといった、すでにサイロ化されつつある領域に対して、将来的な選択肢の拡張はメリットになります。そのため今後のエコシステムの拡大についても期待されます。

さて、直近で話題となったイノベーションには、Model Context Protocol(MCP)があげられるのではないでしょうか。MCPはClaudeなどのLLMシリーズを開発しているAnthropic社が2024年11月に発表し、アプリケーションからLLMへコンテキストを提供する方法を標準化するプロトコルです。プロトコルの定義だけでなく同時期にSDKも公開されたことで普及が進み、2025年3月にOpen AIが採用されたことでも話題になりました。

VCFにおける開発者向けのAIサービスとして、Model Context Protocolのサポートが発表されました。MCPがサポートされたことにより、AIアプリケーションを多様なツールと統合することが容易になります。例えばAIアシスタントを、社内のコンテンツリポジトリや各種データベースなどの外部ツールと、カスタムコネクタの構築やメンテナンスをすることなく統合することが可能です。

また、Multi-Accelerator Model Runtimeが発表されました。これにより、AIモデルを一度デプロイするだけで、NVIDIA GPU、AMD GPUさらにはCPUなどのアクセラレータを変更できるようになります。これによって、アクセラレータを変更するためのアプリケーション再構築が不要となります。

さらに、Multi-tenant Models as a Serviceが発表されました。これにより単一のAIモデルを、各テナントのデータやプライバシーの分離を完全に維持しながら、テナント間や複数の事業部門間で安全に共有できます。

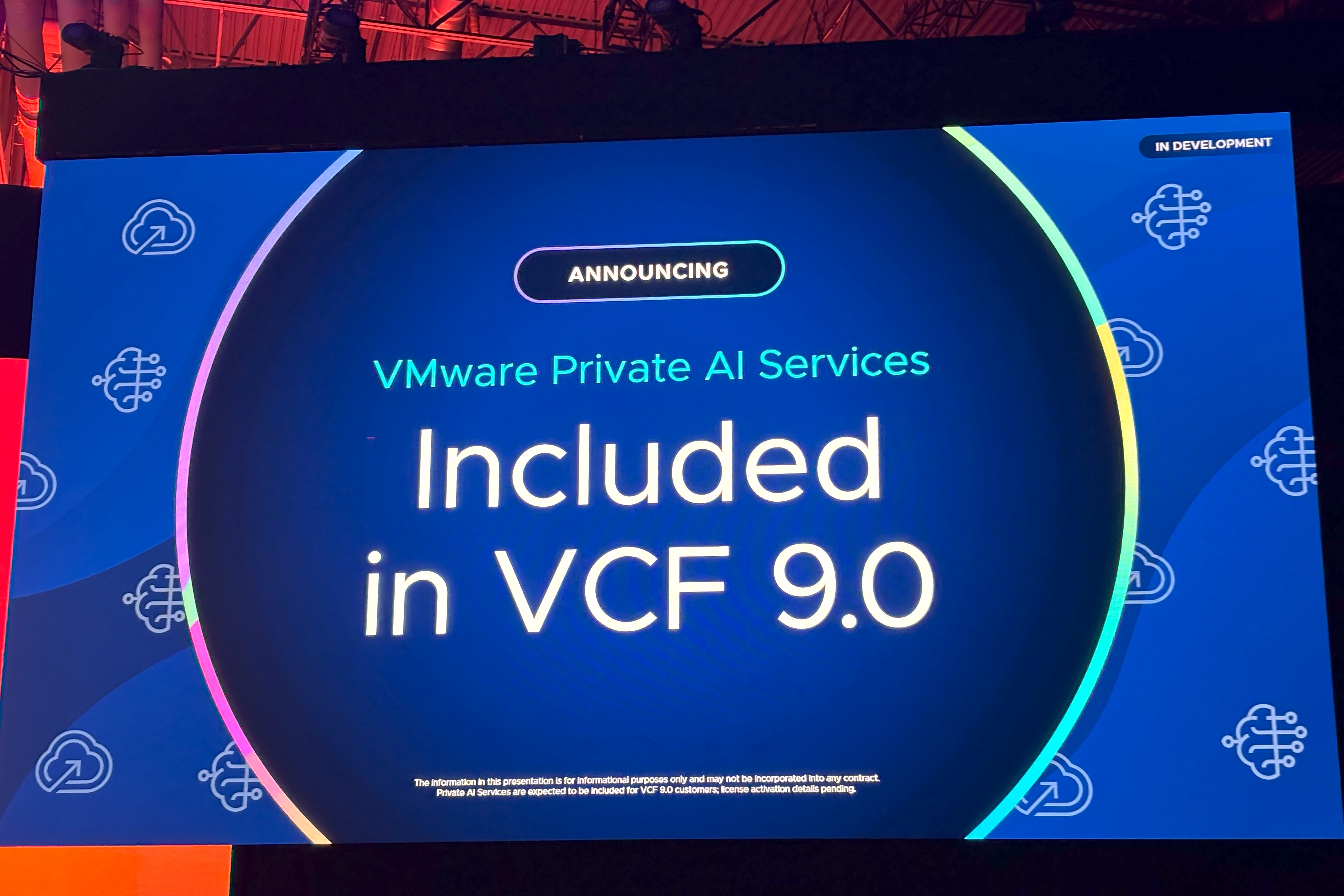

そして、これまでご紹介してきたVMware Private AI ServicesがVCF 9.0に含まれて提供されることが発表されました。

また、General Session時点では詳細が不明でしたが、BroadcomのVCF Division SVP&GMであるKrish Prasad氏が登壇したBreakout Sessionの「FromVirtualization to Modern Private Cloud -Learn How VCF 9.0 is the new vSphere[CLOB1160LV]」にて、VMware Private AI FoundationについてもVCF 9.0に含まれて提供されることが発表されました。

VMware Private AI Foundation with NVIDIAとVMware Private AI Foundation with AMDはいずれも対象です。

Cyber Resilient Data

サイバーレジリエントデータの領域において、その必要性については業界全体で顕在化しているためすでに議論する必要はないでしょう。

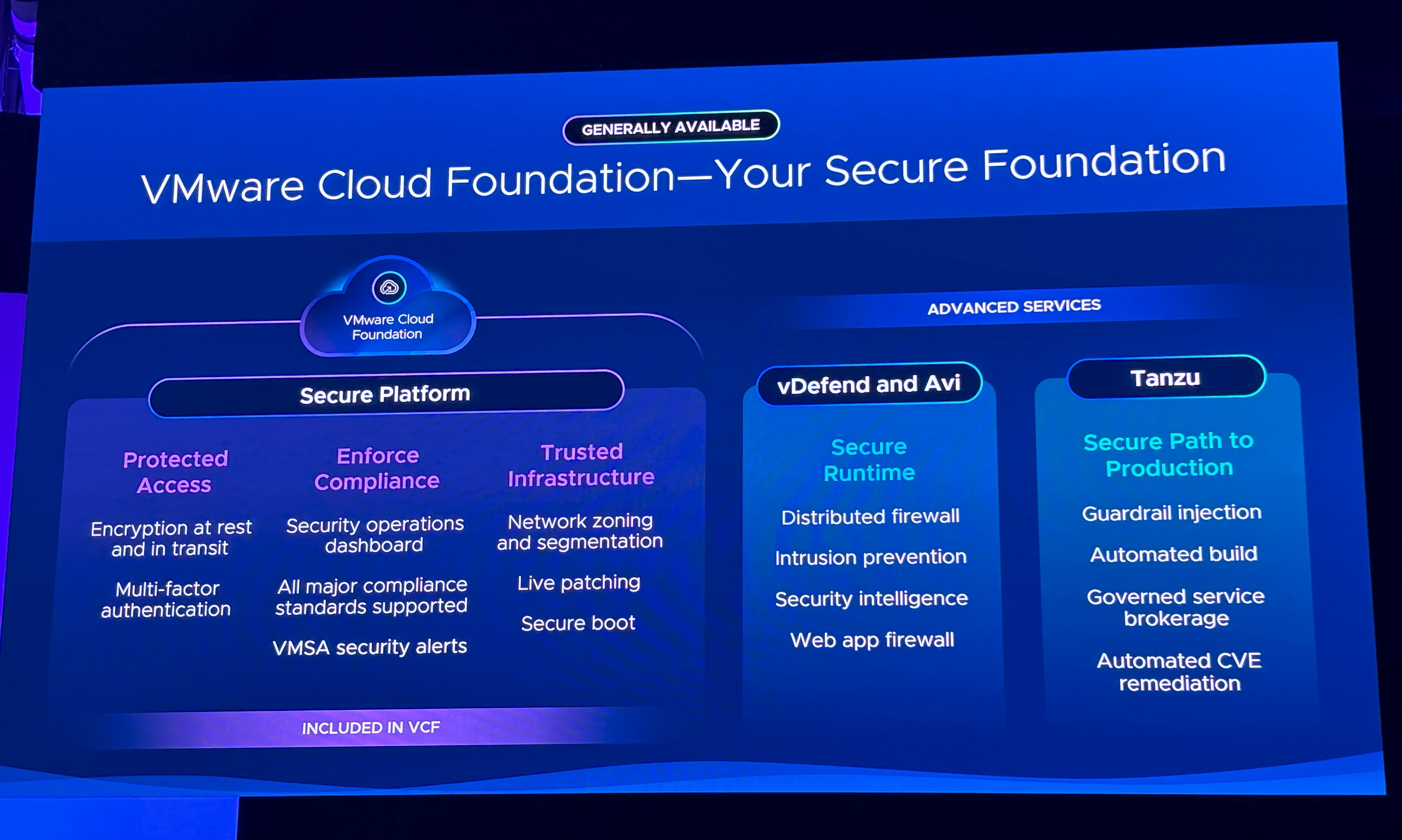

そもそもVCFは、多くの組み込まれたセキュリティ機能によって安全な基盤を提供しています。それに加えてAdd-onのvDefendとAviによるランタイムセキュリティの強化や、Tanzuによる開発パイプラインの保護などが提供されます。

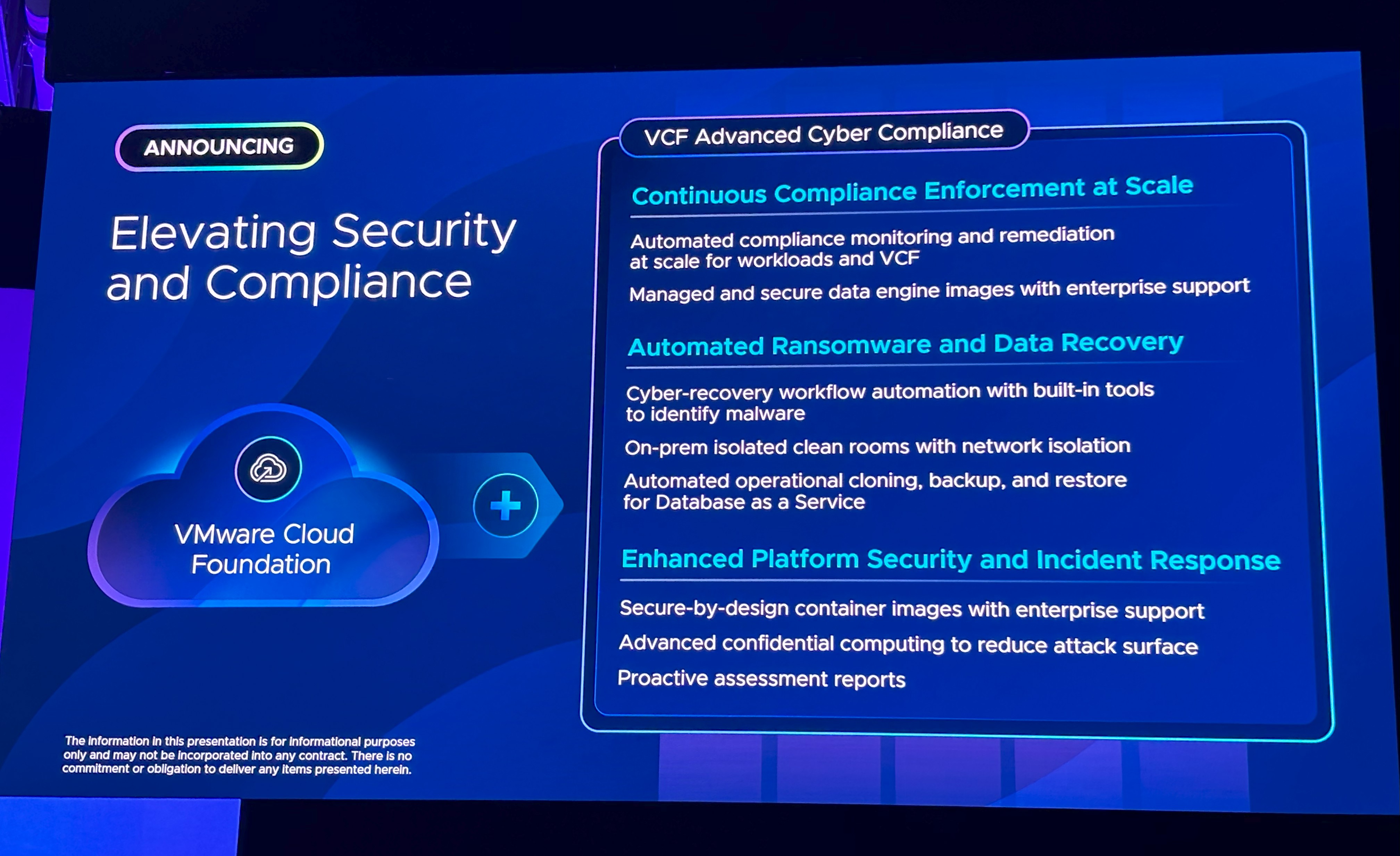

サイバーレジリエントデータの領域を強化するために、新たにVMware Cloud Foundation Advanced Cyber Complianceが発表されました。おそらくVCFのAdd-onとして提供され、VLRの機能すべてが含まれるそうです。

おわりに

VCF 9.0がリリースされてから2か月後の開催ということもあり、残念ながら個人的に期待していた新バージョンの情報はありませんでした。このような年次カンファレンスに何度か参加していると、毎年発信されるメッセージの変化に注目するのですが、今年のメッセージには昨年からの変化がありませんでした。

しかし、これは決めた方針に対する実行力が反映された結果であると考えます。VCF 9.0を知るほどに顕在化したユーザーの課題を根本から解決するためのテクノロジーと支援が提供されていることに気づかされます。そして、これからもおそらくはVMware by Broadcomとしてプライベートクラウド領域でコミットしたことは、実現させてゆくのだろうと思わせるものがありました。まずはVCF 9.0をどのように使いこなしてみせるか、VMware by Broadcomが示した価値をユーザーにどのように届けるかの手腕がまさに問われているのでしょう。

本速報レポートは以上です。

関連記事はこちら

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 技術統括部

第1技術部 1課

千代田 寛 - Kan Chiyoda -

VMware vExpert