はじめに

こんにちは!SB C&Sの川衞です。

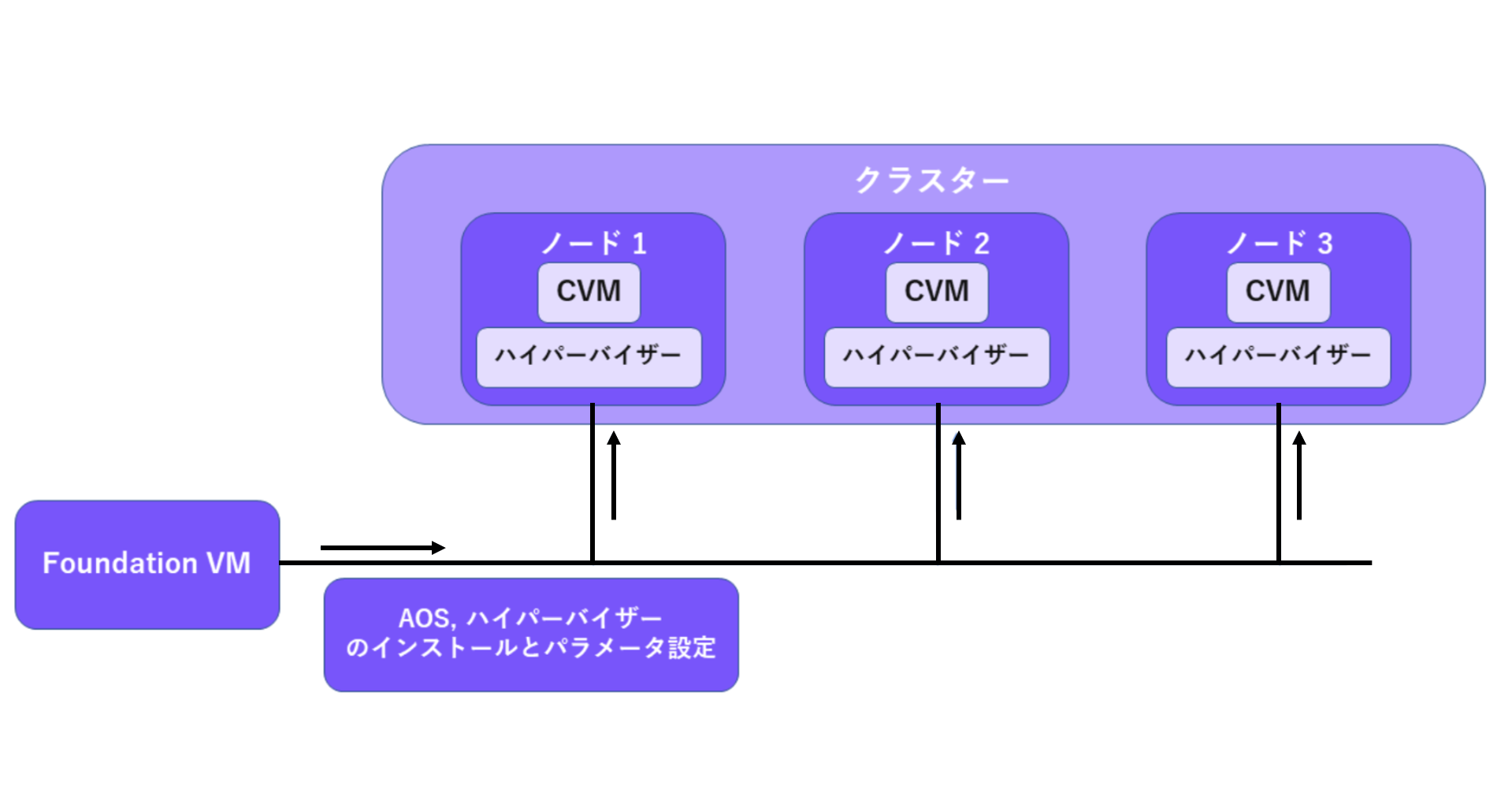

この記事は「新人SEと学ぶ!Nutanixの構築」の第5回となります。第4回ではNutanixにおけるFoundation VM構築のご紹介をさせていただきました。今回はいよいよNutanixクラスターの作成に移っていきます。構築したFoundation VMを用いて各ノードに必要なネットワーク情報などを送信してクラスターを作成する様子を見ていきます!

「新人SEと学ぶ!Nutanixの構築」では、SB C&Sの新人SEメンバーがNutanix環境の構築方法を理解するために、Nutanix専用アプライアンスを用いてクラスターおよびAHVの仮想化基盤を構築していきます。これからNutanixを学びたい方はぜひ参考にしていただければ幸いです。以下「新人SEと学ぶ!Nutanixの構築」のリンクを掲載していますのでご参照ください。

「新人SEと学ぶ!Nutanixの構築」連載記事

第1回 HCIとNutanixの紹介

第2回 Nutanix専用サーバーの中身をご紹介

第3回 Nutanixとスイッチ構成のご紹介

第4回 Foundation VM構築

第5回 Foundation実行&クラスター作成

第6回 Prism初回ログインとNCC・LCMについて

第7回 ストレージコンテナと仮想ネットワークの作成

第8回 仮想マシン作成とゲストOSインストール

第9回 Prism Central作成とクラスター登録

前回までのおさらい

第4回では、クライアントPCへOracle VirtualBox を導入し、 その上に Foundation VM をデプロイしました。ここからはいよいよ、Foundation VM から ターゲットの Nutanix ノード群へのキッティング処理を実行します。

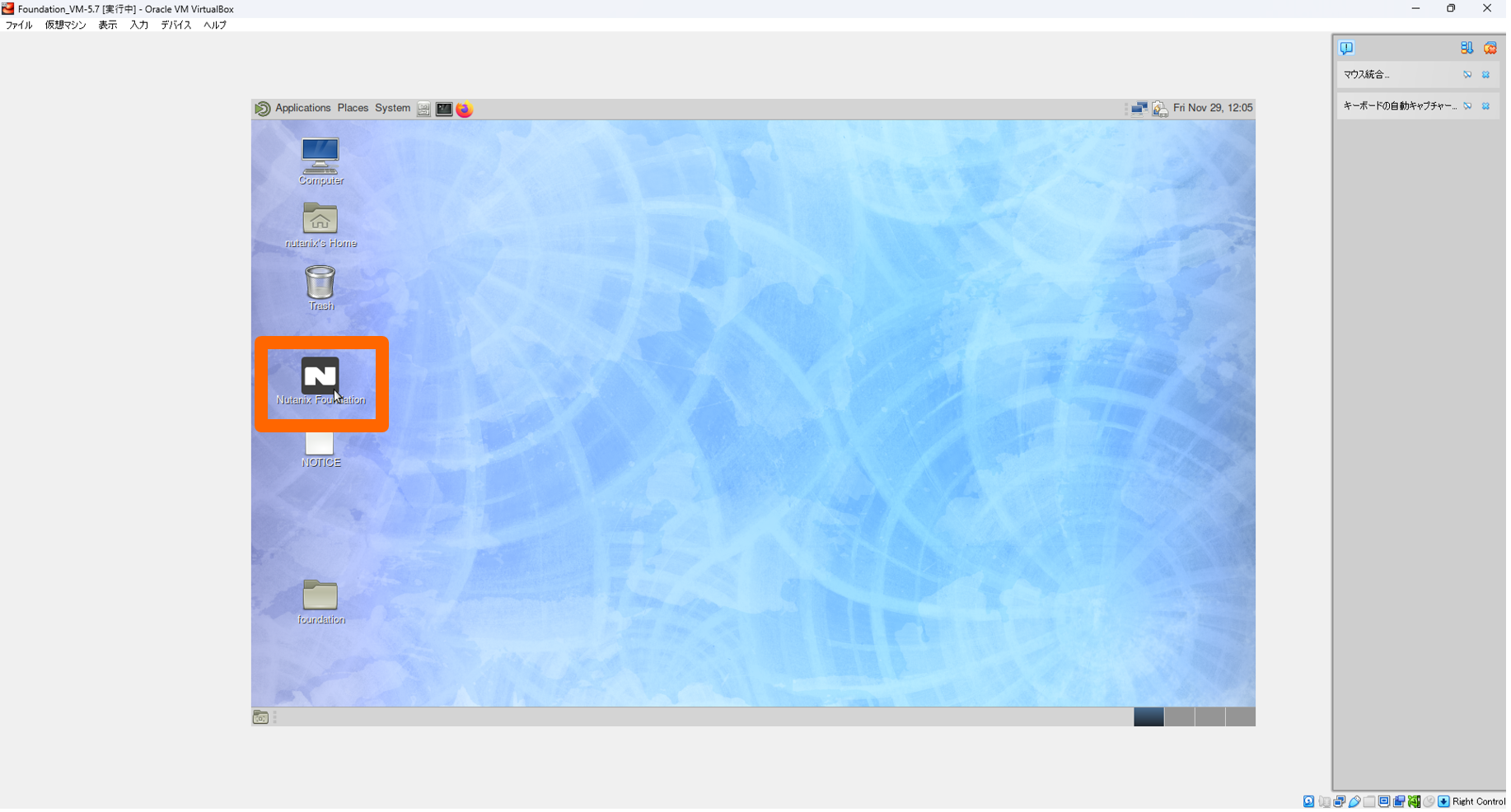

Foundation GUIの起動

Foundation VM のデスクトップにて「Nutanix Foundation」をクリックすることで、Foundation VM内でブラウザが立ち上がりFoundation GUI が起動します。

今回はFoundation VMのIPを作業用PCのブラウザに入力し、Foundation GUIを起動しております。

接続する場合は「http://[Foundation VMのIP]:8000」と入力します。

※Foundation VMから各ノード群へ必要なネットワーク情報、AOSのファイルを送信するには、前提条件としてホストOS の物理NICはNutanix と疎通性のあるセグメントの IP で設定される必要があります。 Foundation VM も同セグメント内で任意の静的IP を設定します。FoundationVMからNutanixのIPMI ポートへpingなどで疎通できるかご確認ください。

パラメータの入力

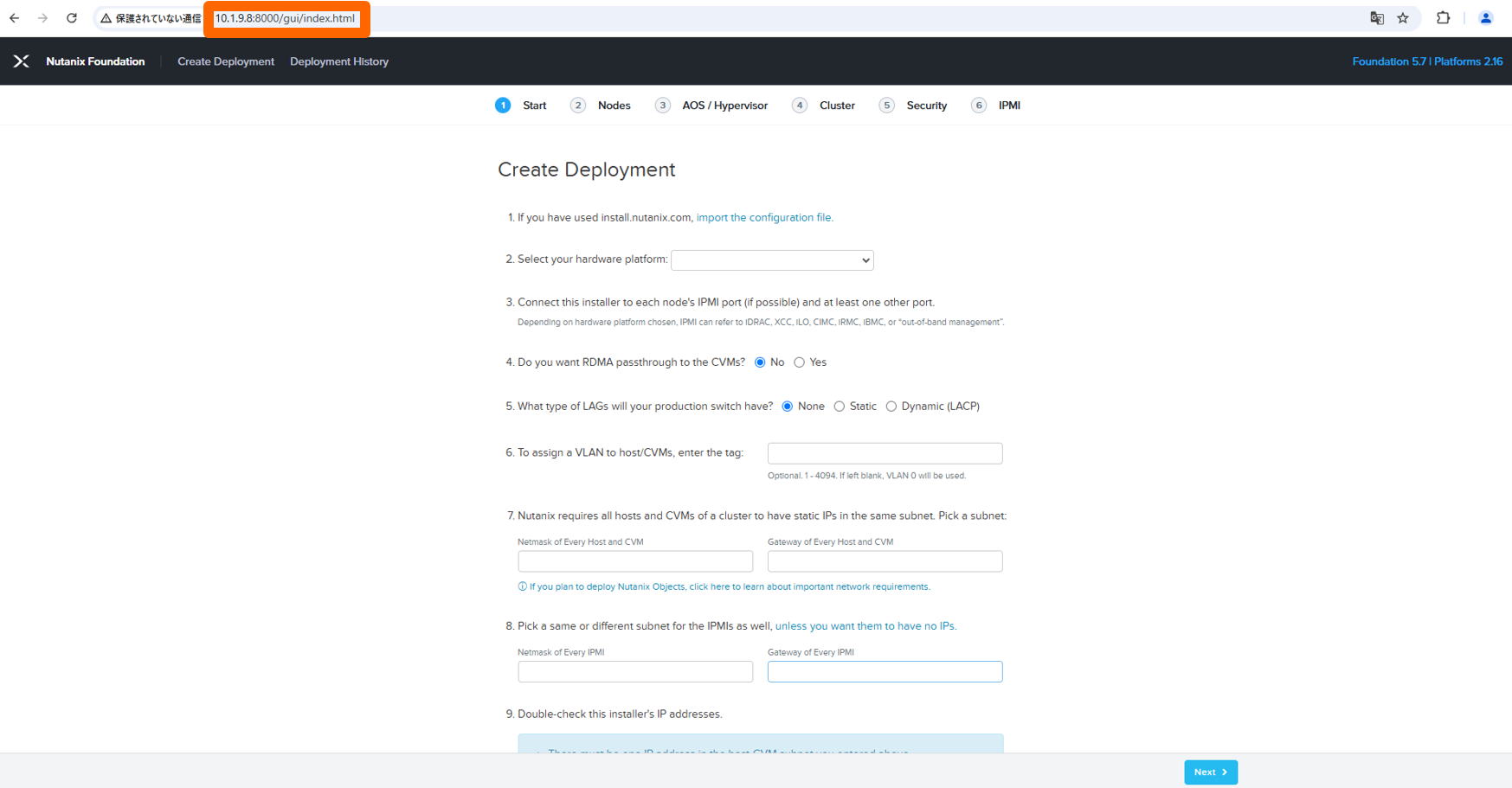

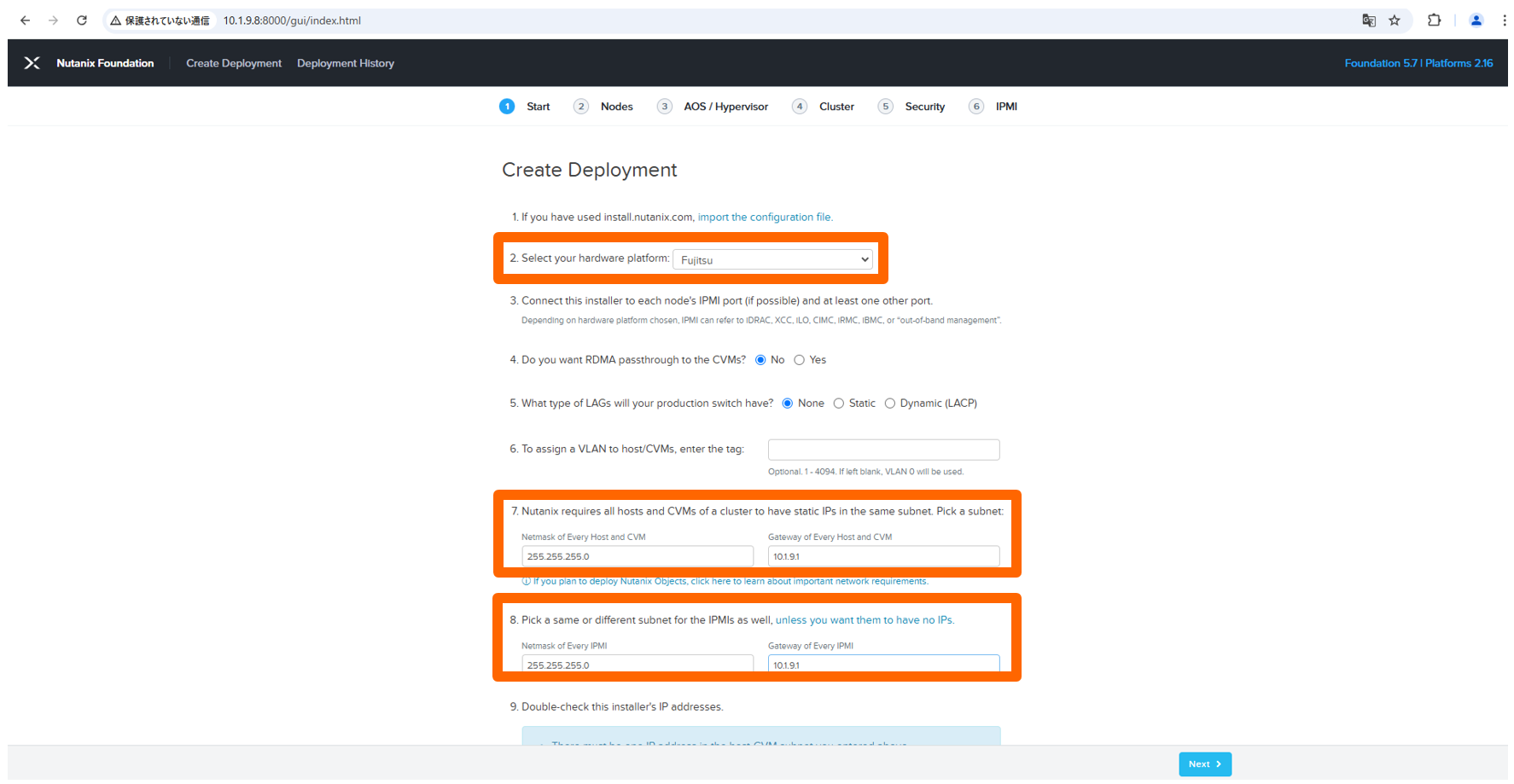

①Start-プラットフォーム等の設定-

ここからはFoundationを実行するにあたって、クラスターの情報を設定していきます。まずはプラットフォームを選択します。今回対象となるノード群はFujitsuのNutanix XF1070 M3のため、「Select your hardware platform」にて「Fujitsu」を選択します。NutanixであればNX、HPEはDX、DellならXCと、対象となるベンダーを選択します。

続いてHost と CVM のサブネットマスク/デフォルトゲートウェイを入力します。 同じくIRMC(IPMI)のサブネットマスク/デフォルトゲートウェイを入力します。

②Nodes-ノードの設定-

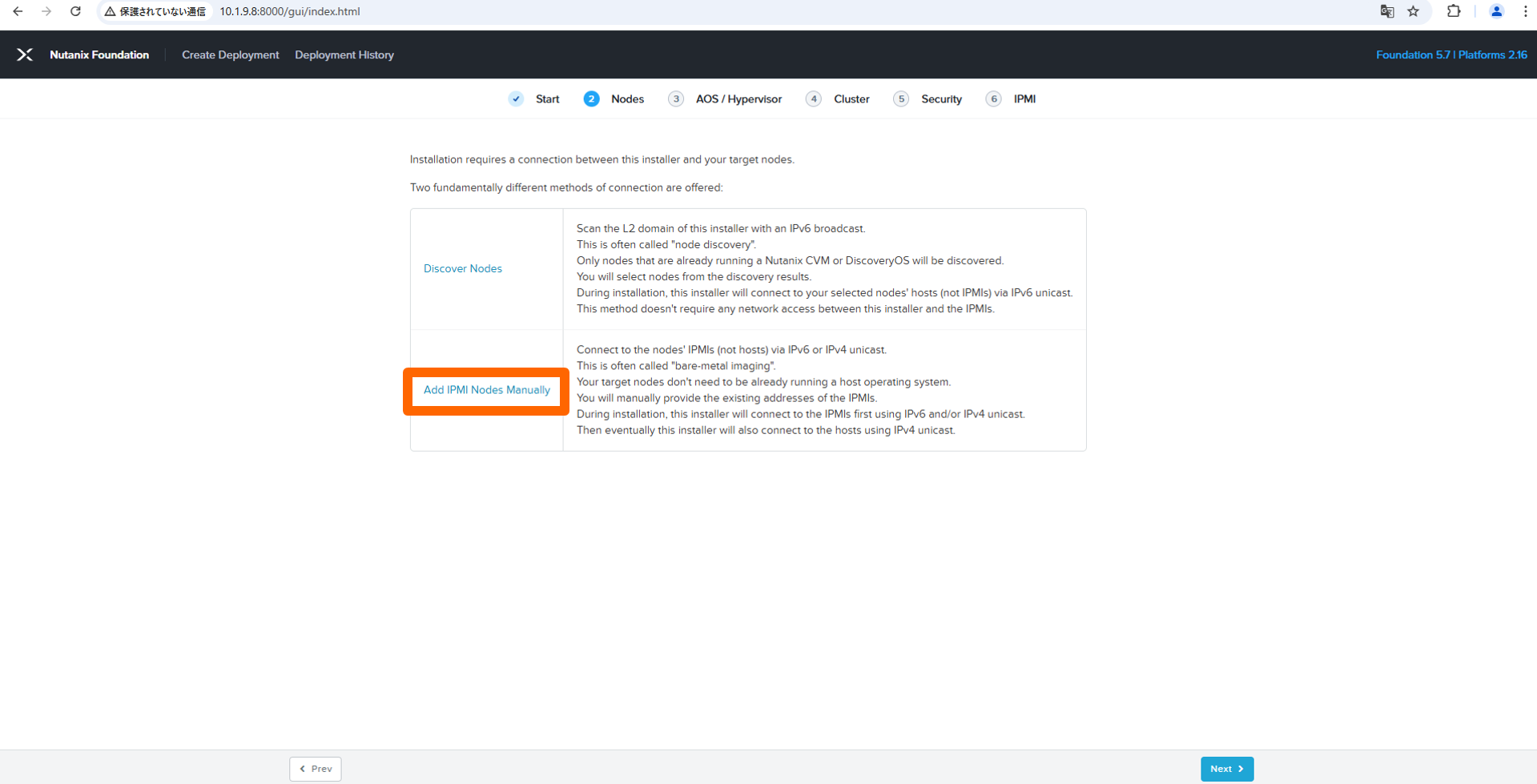

ターゲットノードへの接続には2つの接続方法があります。

・Discover Nodes:IPv6のリンクローカルアドレスを利用してクラスターメンバーになっていないCVM(Nutanixのノード)をDiscoveryする方法です。

・Add IPMI Nodes Manually:IPv6またはIPv4ユニキャスト経由でノードのIPMIに接続する方法です。

今回はベアメタル Foundation を実施するため「Add IPMI Nodes Manually」を選択します。

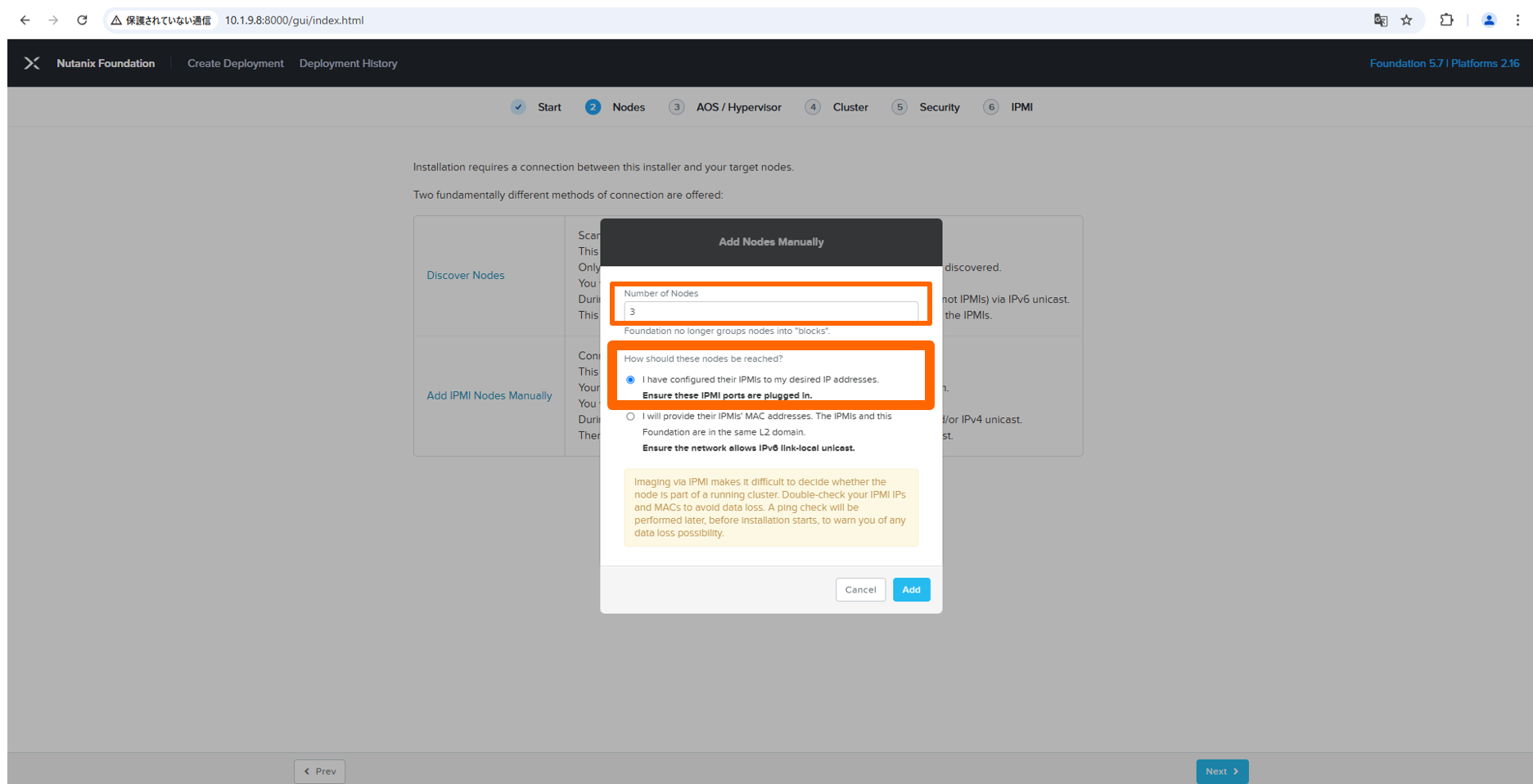

合計のノード数を入力します。今回は3ノード構成のため、「Number of Nodes」で「3」を入力します。また事前にIRMC(IPMI)にはIPを設定しているため、「 I have configured their IPMIs to my desired IP addresses」を選択して「Add」をクリックします。IRMCへのIP設定は第3回の記事をご確認ください。

新人SEと学ぶ!Nutanixのキホン ~構築編~ 第3回 Nutanixとスイッチ構成のご紹介

https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20240930_senutanix3switch.html

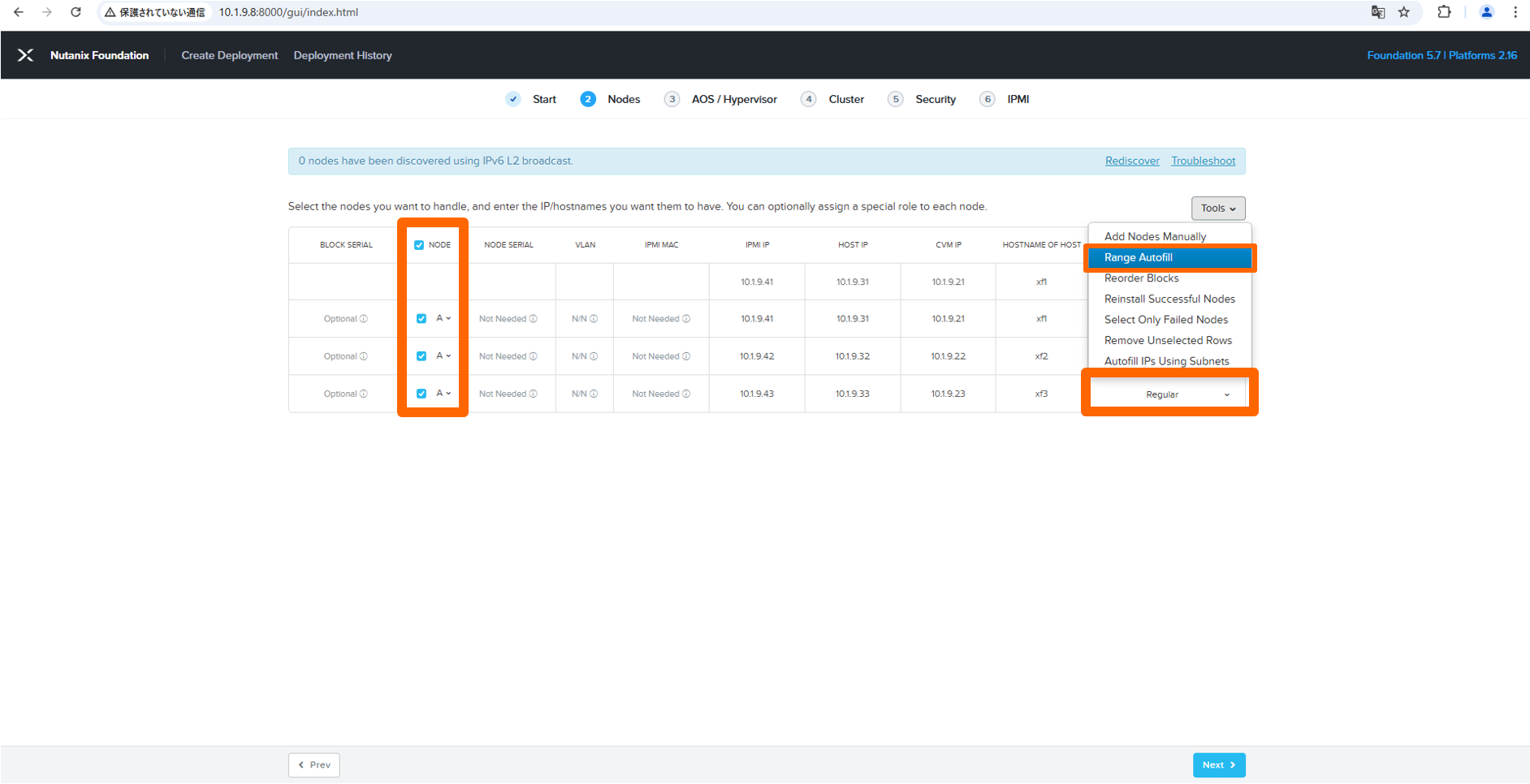

IRMC(IPMI)・AHVホスト・CVM へ割り当てる IP を入力し、各ノードのホスト名を入力します。今回対象となるNutanix XF1070 M3は1ブロック1ノードモデルのため、「NODE」の列は全て「A」を選択します。1ブロック複数ノードモデルの場合はブロックごとに各ノード搭載位置のポジション記号となる ABCDを順に指定します。

通常のHCIノードのため「NODE ROLE」は「Regular」が選択されています。ストレージ専用ノードであれば「Storage-only」、 コンピュートノードであれば「Compute-only」を選択します。

※コンピュートノードでのイメージングは通常は使用しません。

「Range Autofill」を選択するとワークシート内の特定の範囲にIPが自動付与されます。チェックの入ったノードがイメージング対象のノードとなります。

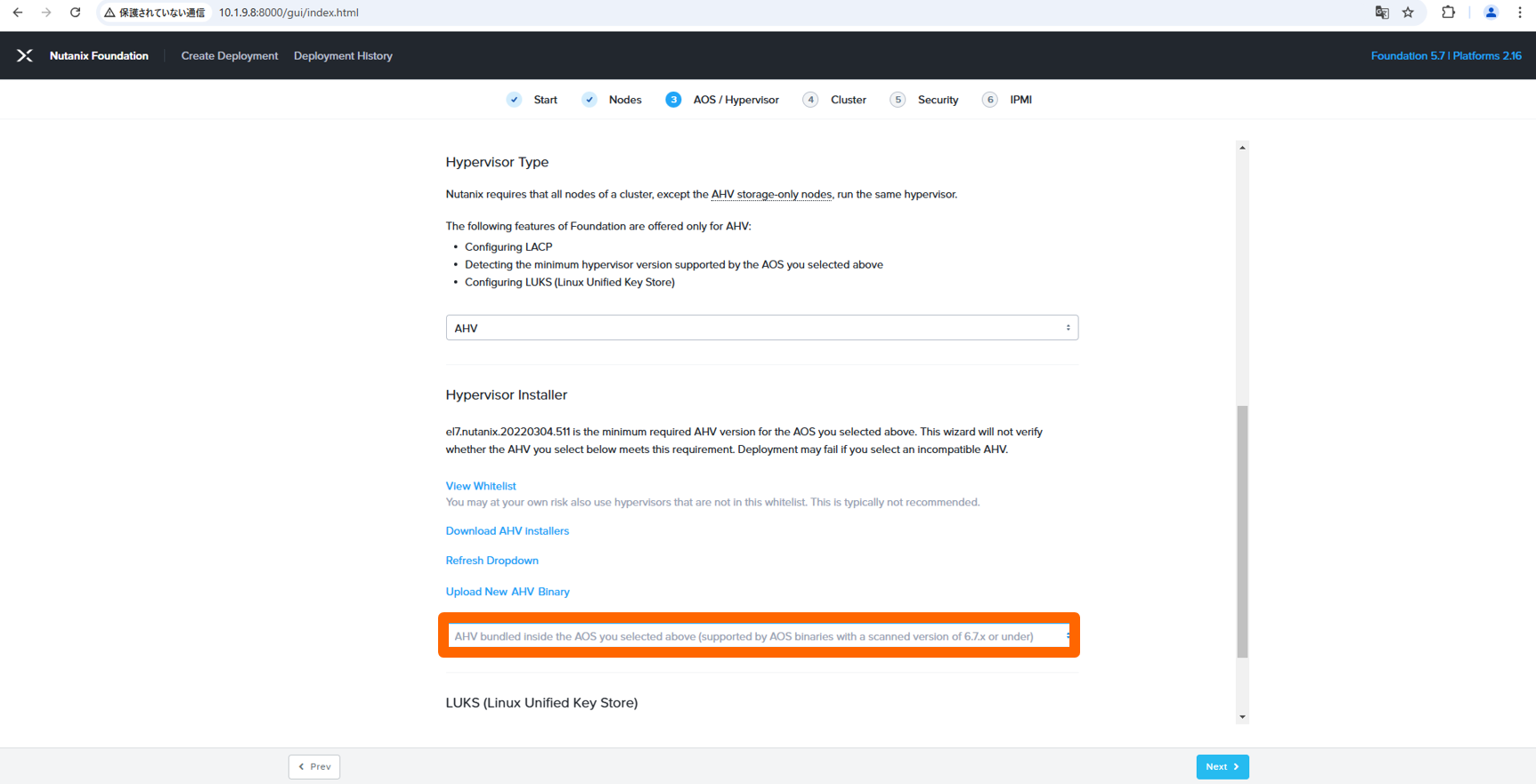

③AOS/Hypervisor-AOS・ハイパーバイザーの選択-

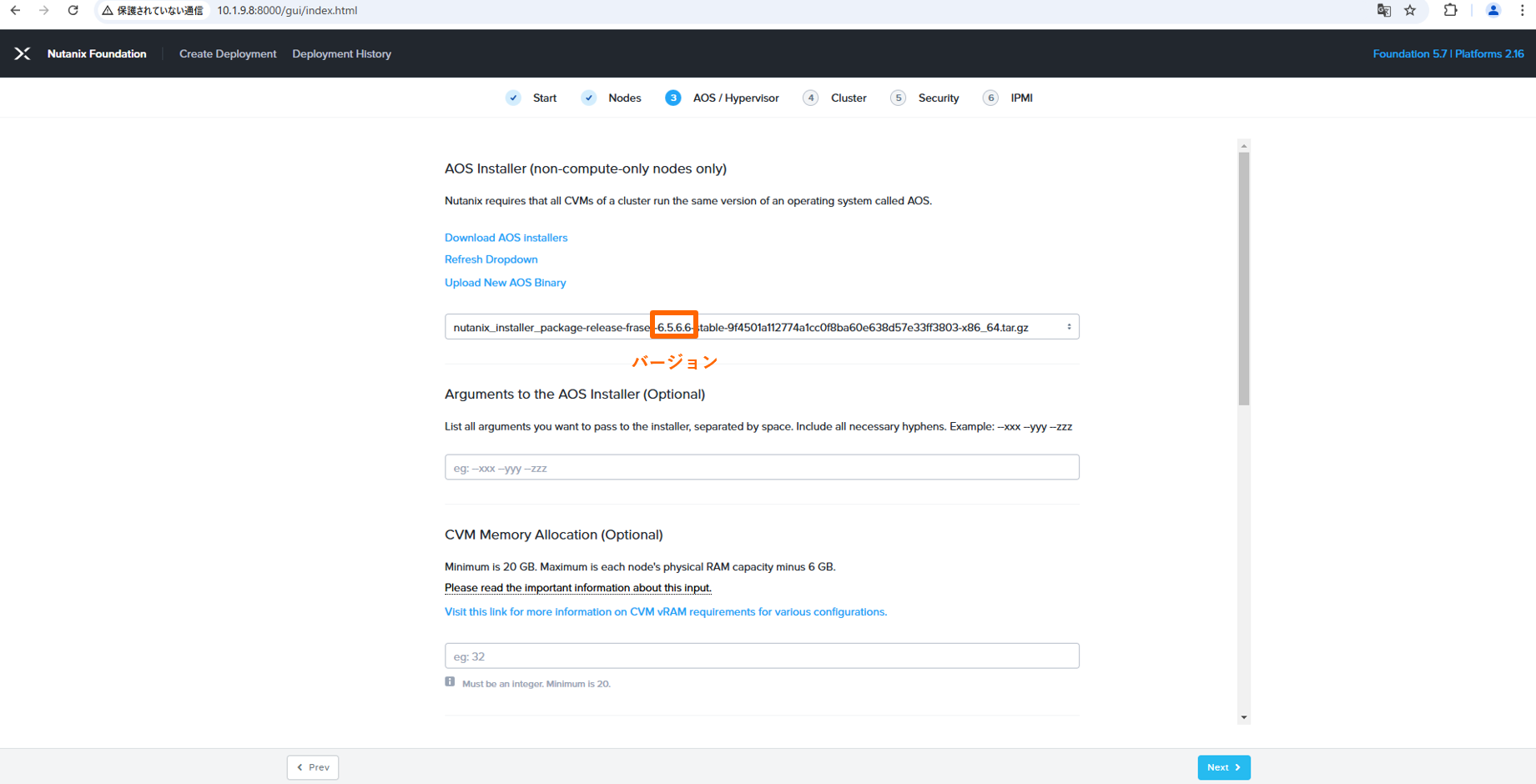

Foundation VM の「nos」ディレクトリへコピーした AOS のパッケージを選択します。AOS のバージョンが正しいことを確認します。AOS、AHVのインストーラ配置に関しては第4回の記事をご確認ください。

新人SEと学ぶ!Nutanixのキホン ~構築編~ 第4回 Foundation VM構築

https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20241202_senutanix_4_foundation_vm.html

「Hypervisor Type of Every Node」で「AHV bundled inside the AOS~」を選択します。今回はAOS6.5かつハイパーバイザーとしてAHVを選択したため、AOSにAHVがバンドルされておりハイパーバイザー用のISOファイルのアップロードは不要でしたが、AOS 6.8以降の場合は、AHVを選択する場合でも「AHV Installer for Every Node」で「kvm」ディレクトリへ配置したAHVのISOファイルを別途選択する必要があります。

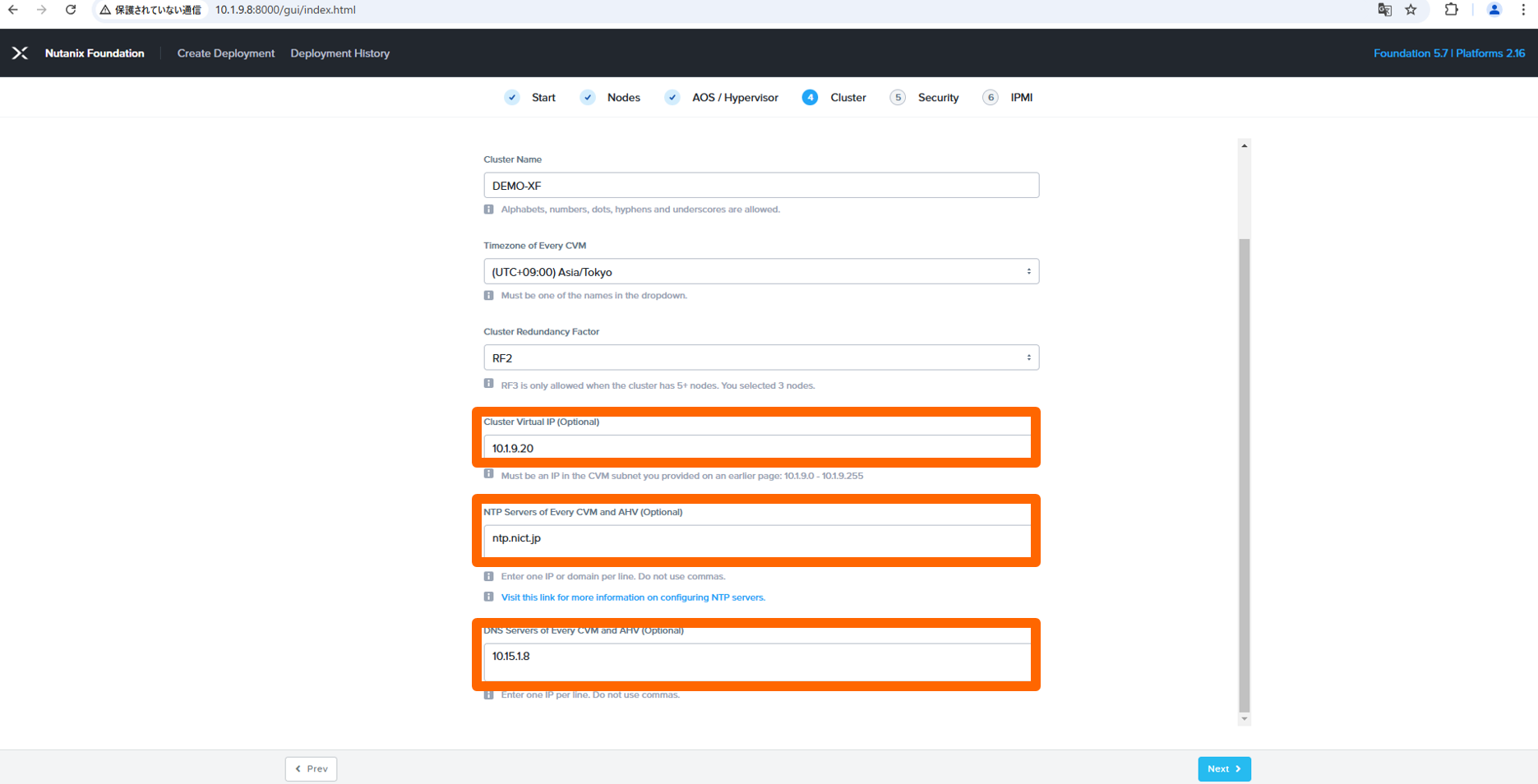

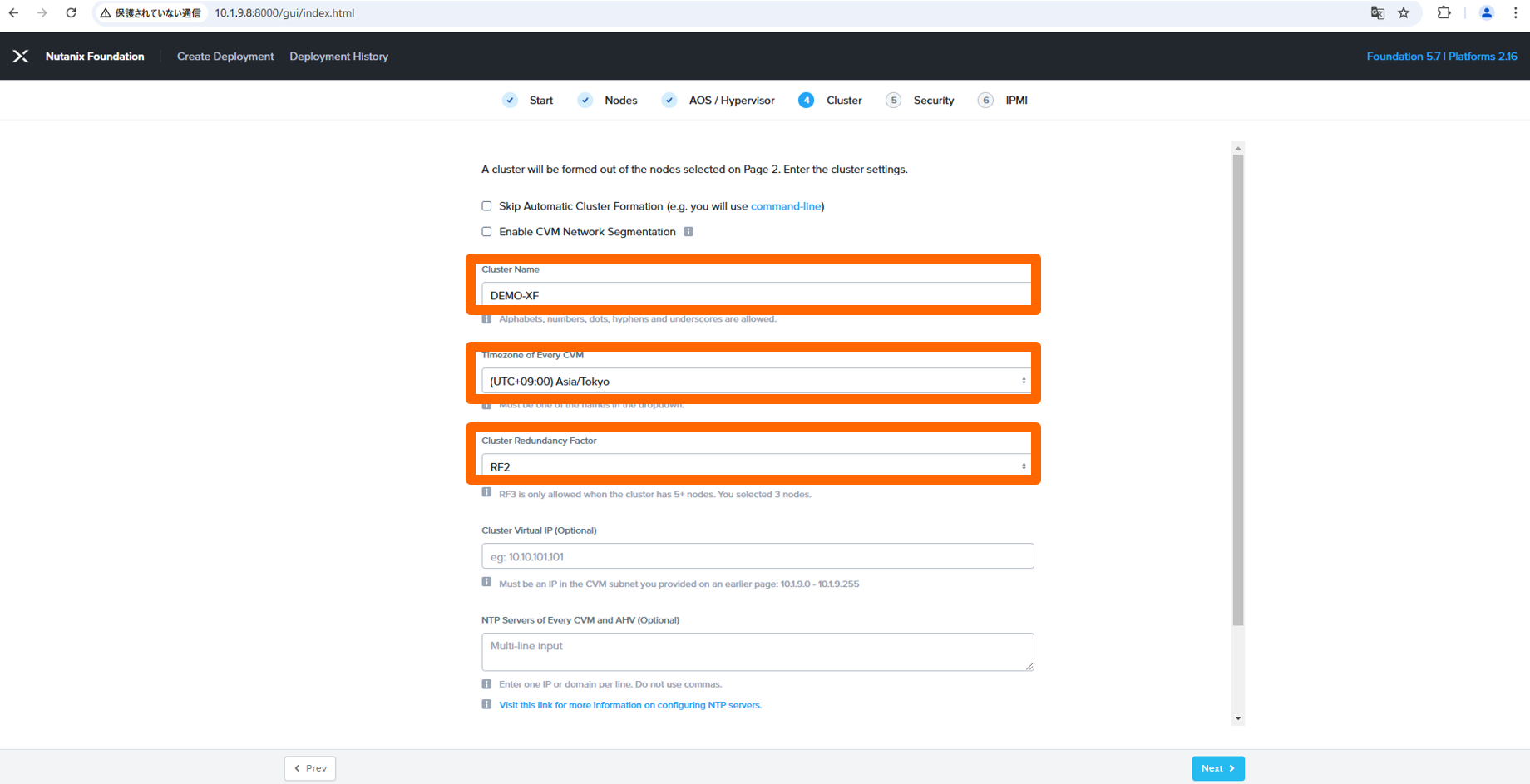

④Cluster-クラスターの設定-

クラスター名を入力します。クラスター名はクラスター作成後も変更可能です。

タイムゾーンを「Asia/Tokyo」に設定します。このタイムゾーンはハイパーバイザーと CVMに反映されます。

Redundancy Factorを設定します。デフォルトは「RF2」ですが、3重コピーの冗長性でクラスターを作成する場合は「RF3」にします。なお、RF3を選択するにはノードが5台以上必要となり、またNutanix Proライセンスが必要となります。

クラスター Virtual IP、NTP サーバ、DNS サーバを入力します。

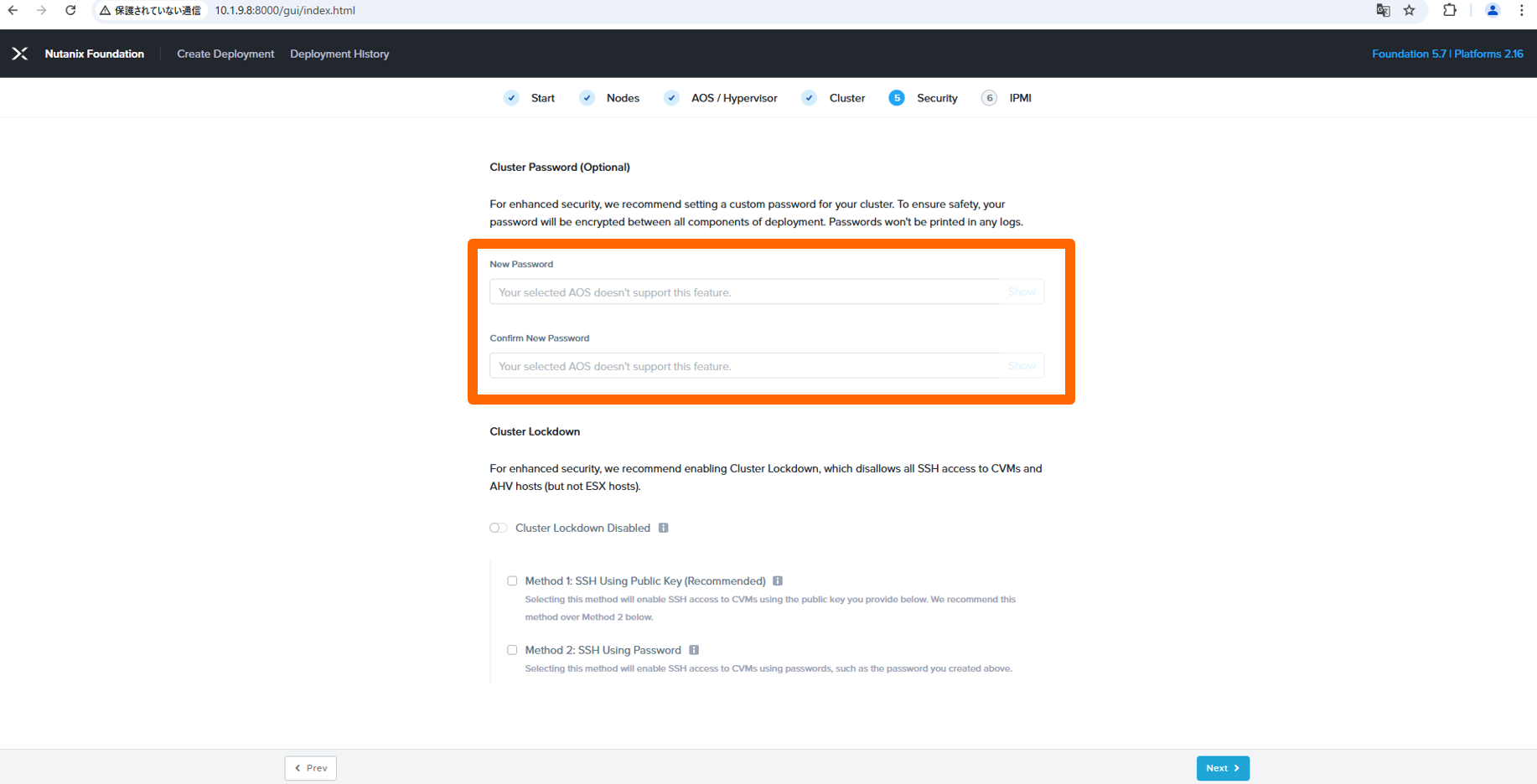

⑤Security-セキュリティの設定-

CVMの「nutanix」ユーザーのデフォルトパスワードを変更する場合は新しいパスワードを入力します。

※今回は検証のため入力していませんが、デフォルトパスワードは変更することが推奨されております。

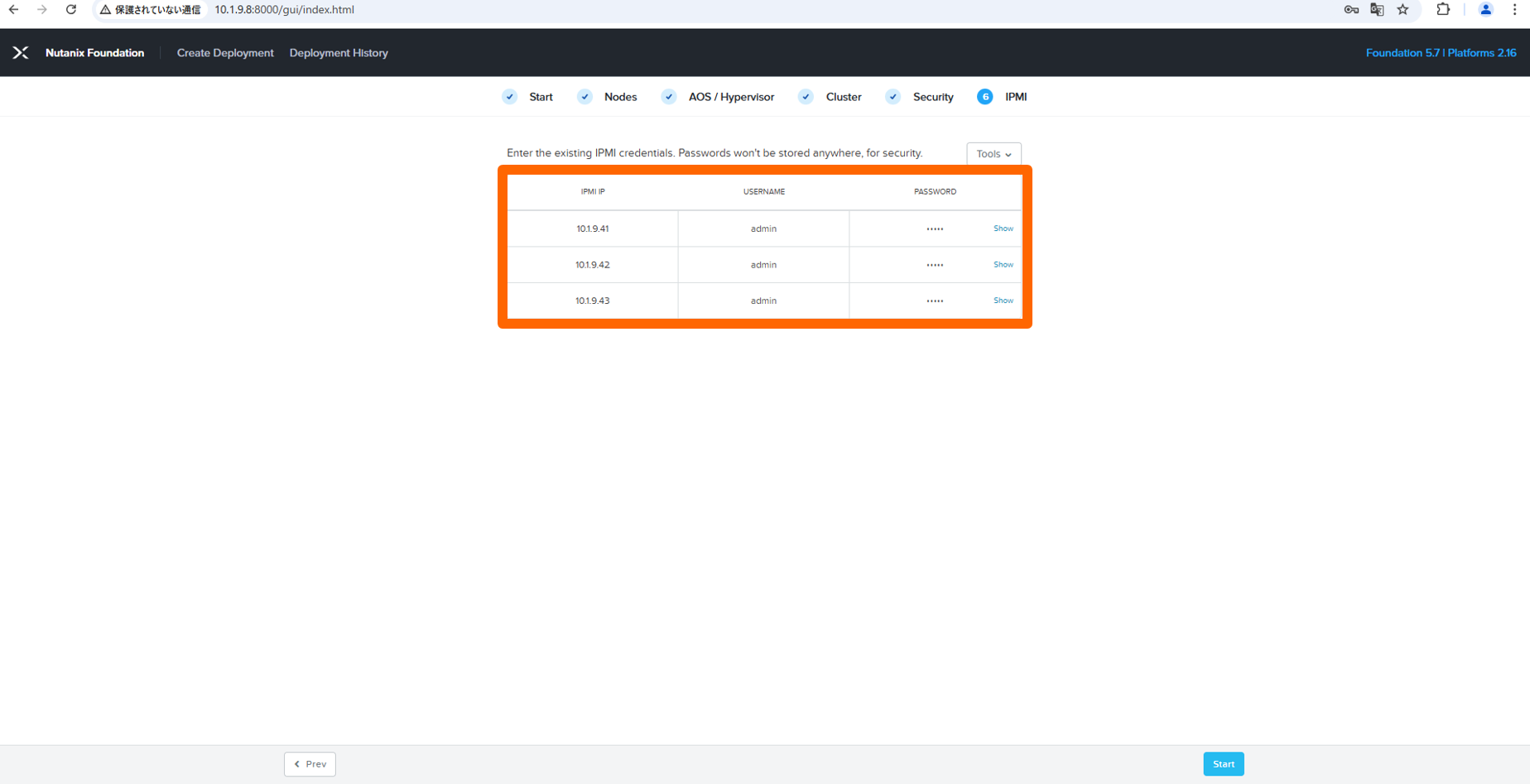

⑥IPMI-IPMI資格情報の入力-

既存のIRMC(IPMI)の資格情報を入力します。

お疲れさまです、以上でパラメータの入力が完了しました。いよいよFoundationを実行していきます!

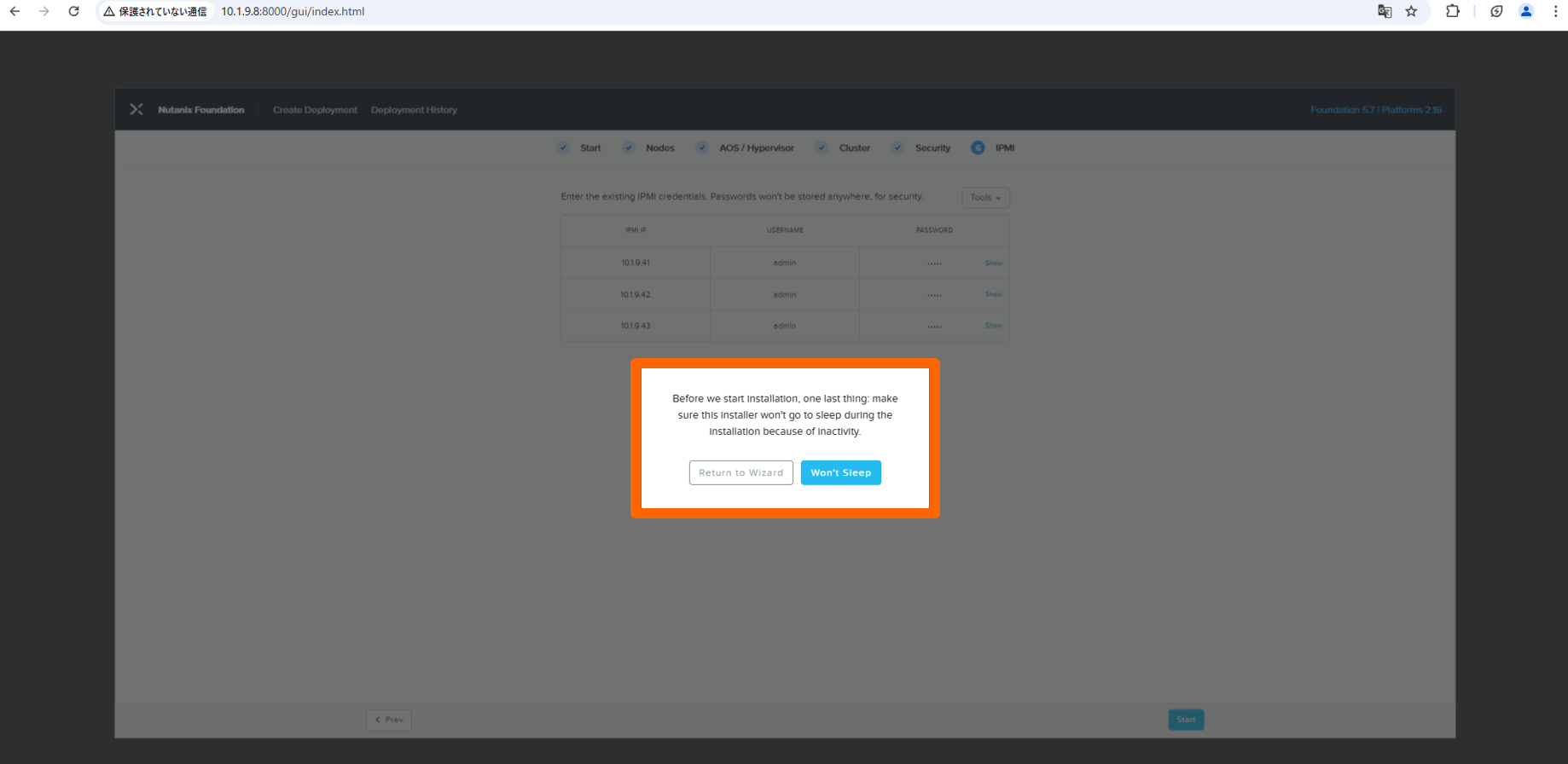

Foundation実行

インストールを開始する前に必ず、インストール中にFoundation VMが実行されているPCがスリープ状態にならないことを確認してください。PCがスリープ状態になるとFoundationが中止される場合がありますのでご注意ください。

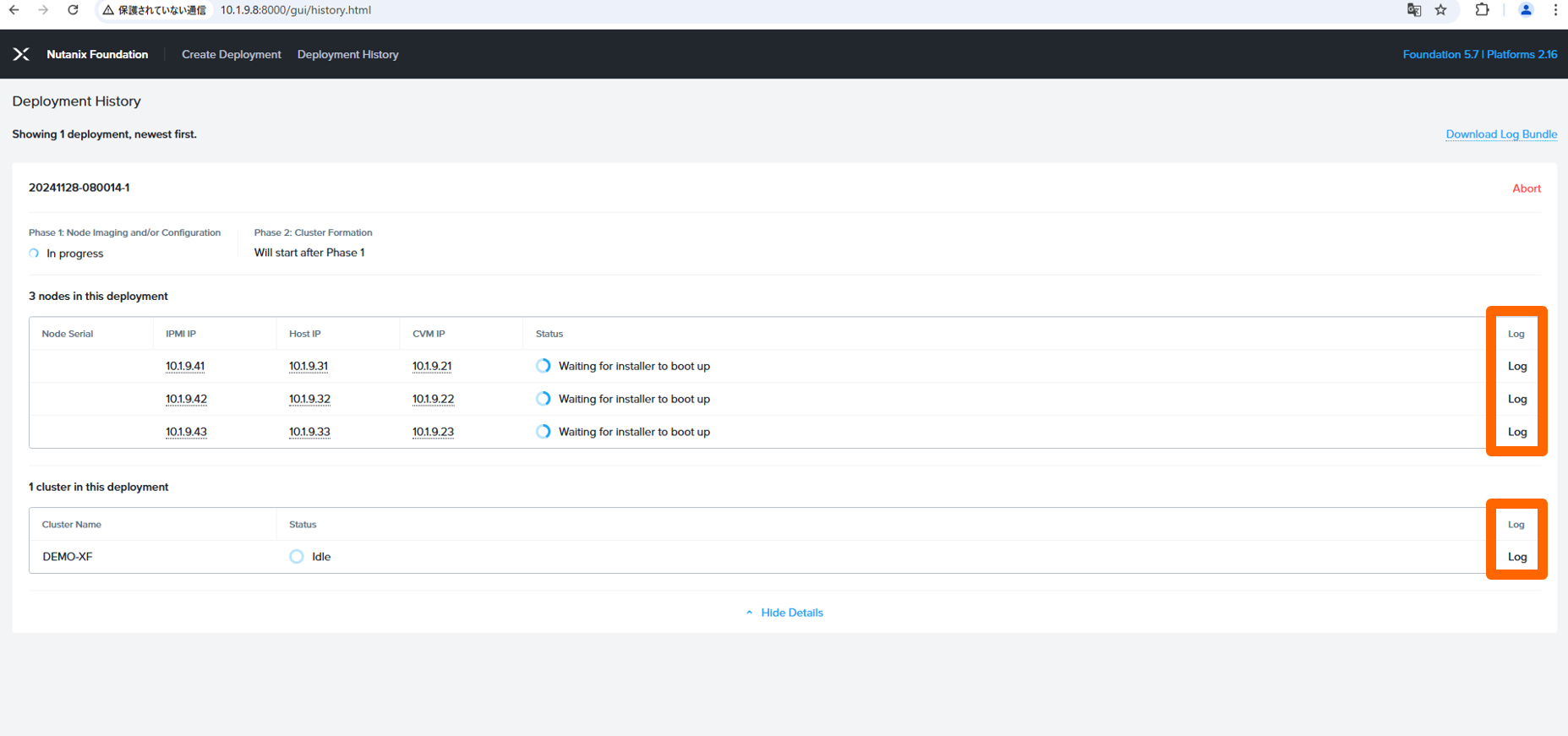

Foundation実行中の画面が確認できます。「Log」を押下することで、それぞれの進行中ログを確認することができます。Foundationがうまくいかない際には、ログの確認が原因の発見に役立ちます。

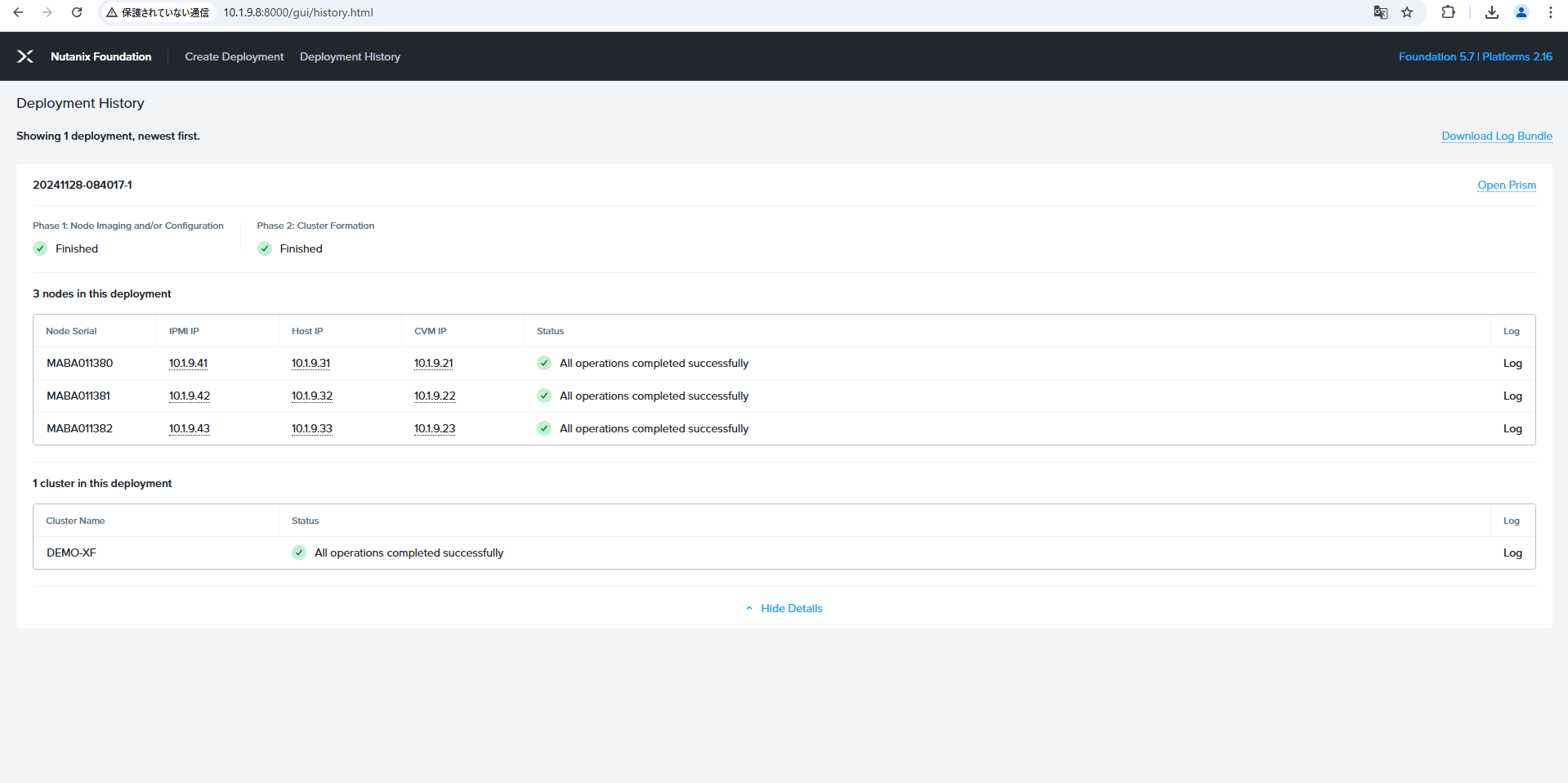

1時間ほど待つとFoundationが完了しました。Foundationが完了するとリングカーソルがチェックマークに切り替わります。※Foundationにかかる時間はノード数により変動します。

以上でFoundation VMを用いたクラスター作成は終了となります。指示に従い感覚的な操作を行うだけで、容易にFoundationの実行、クラスターの作成が可能となっていることがわかっていただけたかと思います。

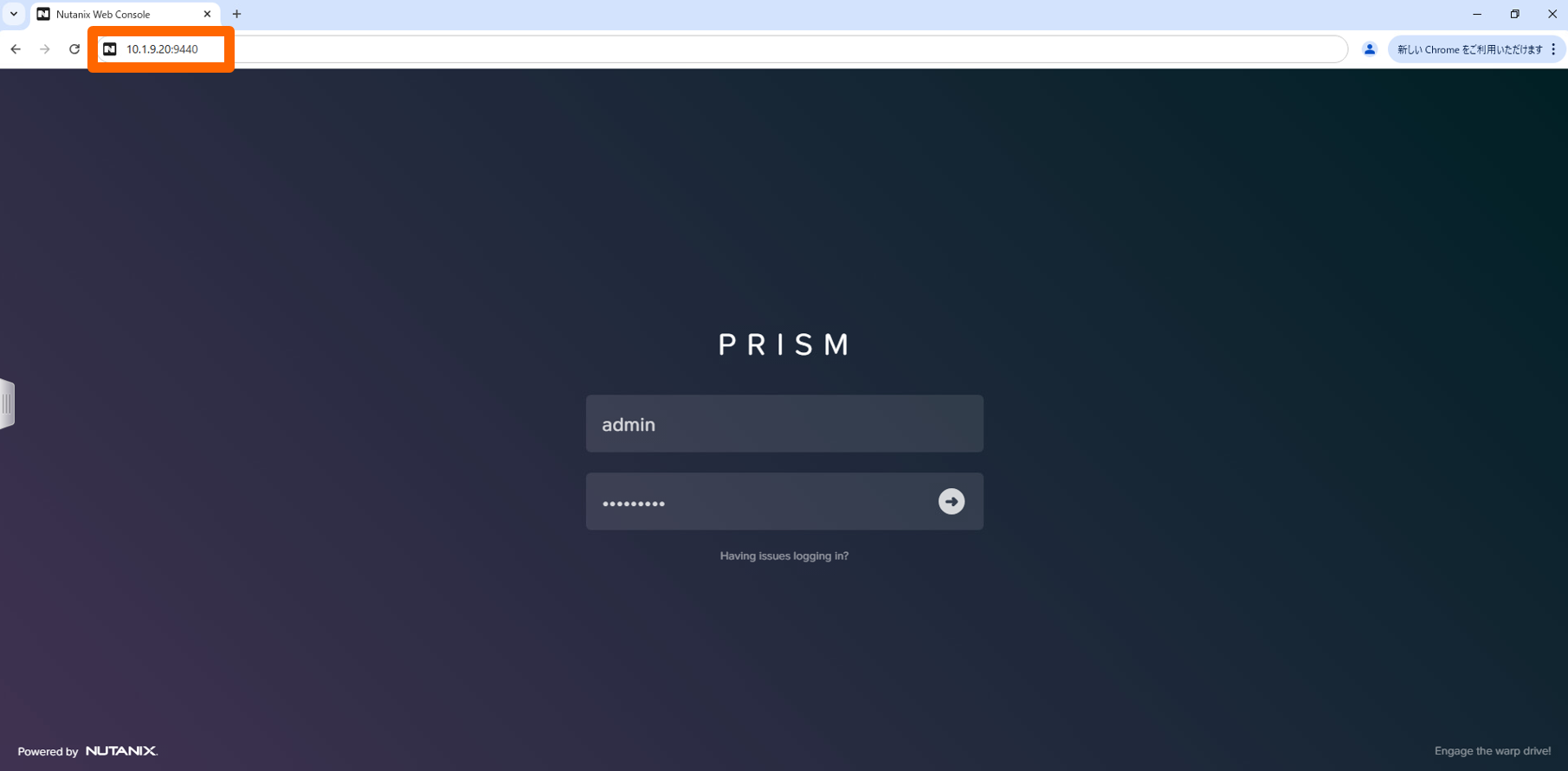

これでクラスター作成が完了し、管理コンソールにアクセスできる状態になりました。実際にVirtual IPを入力することで、「prism」と呼ばれる管理コンソールにアクセスすることができました。

次回はNutanixの代名詞でもある「Prism」にログインしていきます。Nutanix上での仮想マシン構築などもご紹介する予定ですので、皆様お楽しみに!

著者紹介

SB C&S株式会社

ICT事業本部 技術本部 ソリューション技術統括部 ソリューション技術部 2課

川衞 優大